攝影評論

關注台灣街頭攝影發展的朋友,近2年應該多少都會注意到幾位特出的拍攝者,他們在相近的基本手法中,分別發展個人特色,並試圖在目前的街頭攝影潮流中,走出一個新方向。這3位創作者——曾義欽、蔡佳桓與李威辰,都住在台中,先後互相認識,且偶爾會相約共同遊走拍攝,因此彼此之間的認同與影響,在作品中不難被察覺。

本文試圖探討他們的共同點、標定個人特色,並試論這樣的一種拍攝方向,在當前所可能代表的意義。

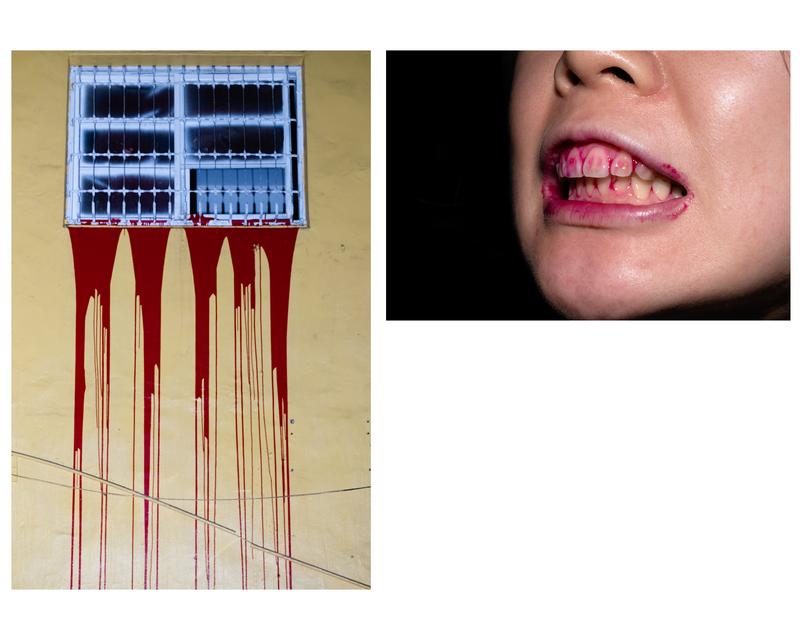

我們不妨先從3人共通的拍攝手法談起,這是一個外顯且易於辨識的特點:他們都嗜用直框(相對於一般人多用的橫框),經常近接拍攝(常近至幾十公分),且持續使用閃光燈(包括在白天)。

直框加上近拍,基本上較易框住拍攝對象本身,不管是一人或一物,而排除掉左右橫陳的事物。我們往往只看到拍攝者指引我們觀看的主體,此外只有侷限的環境、或甚至不交代環境。如此,我們對被攝物的閱讀,也就不再受其環境所引導,無法從相對關係中去理解事物的狀態,只能直接加以觀看,並直接判讀。某種程度而言,亦無法再告訴自己,我們的解讀是「客觀」可信的,這首先就帶給我們一種認知上的不安全感與懸疑性。

而閃光燈的持續使用(白天與黑夜均然),則使場景產生一種質變,除了消除自然光的微妙層次,也使觀看變得無比主觀(在某些評論者眼中,甚且可能近於暴力),因為它迫使我們不但看到影像中唯一的主體,更進一步鉅細靡遺地揭露了該主體的細節——在正常光線下所看不到的各種細節。被攝物頓時如同被放在手術室的聚光燈下檢視,這種檢視,取消了原本使人安心、或使人麻木的心理距離,也實質上改變了我們與被攝物的認知關係。

更有甚者,閃光燈(以下簡稱閃燈)的介入,使框中的景象,似乎變成一種獨立於晨昏之外的,抽象、恍惚又凝凍的時空,往往難以看出場景是白天或黑夜,如此亦進一步擾亂了我們慣有的認知體系。

也即是說,這幾種拍攝手法加總的結果,迫使我們必須以一種平常不存在、不熟悉,甚至有點不太舒服的方式,來接觸照片中的事物,是一種剝除客觀性的觀看——一種零距離的逼視。或者這正是拍攝者所企求的效果?帶引觀者來一趟打掉重練的認知之旅,放掉慣有的理解體系,重新一一檢視他們所呈現的事物。由此,我們不妨稱他們為「逼視者」。

在進一步探索他們3位的拍攝內容之前,我們不妨先釐清,這種拍攝手法有無前例可循?其實在街頭攝影當中,直框、近拍與閃燈這三種手法,前此已有不少人各別在不同程度上採用過。

先看閃燈,在西方,從上世紀30年代維加(Weegee)所拍攝的各種刑案現場與街頭夜間場景,到後來亦頗知名的布魯斯.吉爾登(Bruce Gilden)都加以採用。吉爾登的用法尤為極端,以閃燈正面近貼拍攝街頭人物而聞名(照片中不乏被攝者的驚嚇表情)。而已故的日本攝影家須田一政,除了經常不分晝夜地使用閃燈,也併採近拍,使尋常場景也變幻出一種異樣質地。再說到直框與近拍的併用,亦不乏其人,如近年日本的水谷吉法,她的整本《Colors》攝影集(2015),幾乎均採直框拍攝,並且併用了近拍,時而亦使用閃燈。

但大量併用這3種手法,並成為一種標誌的,不免讓人想到大陸的馮立。馮立的拍攝手法,即採直框、近拍與閃燈,著有《白夜》一書(2017)。他慣於捕捉街頭場景,內容常顯得怪誕突梯,如一幕幕荒謬劇,強烈的影像風格近年吸引了許多關注。

然而台灣這3人雖使用閃燈,卻有一點不同於馮立,亦不同於布魯斯.吉爾登與大部分其他拍攝者。那就是他們即使近貼以閃燈拍人,也少有正面拍攝,我們通常只能看到人們的背影——被閃燈所輝煌照亮的背影。

可以說,他們並無意於以相機與街頭人物做某種「正面對決」,而採取隱身靠近、閃了就走的策略。這種方式,與距離上的近貼,其實存在著某種矛盾:距離無比貼近、視覺效果無比強烈,心理上卻又相當疏遠,不管在影像裡或拍攝過程中,都迴避了與被攝者的眼神交會,這是個頗值得玩味的特點。

若純就結果而言,我們只面對街頭人物的明晰背影(或偶而側面、偶而垂首),看不到正面表情,如此,除了使我們不會被影中人與閃燈間無法避免的緊張關係所牽引(如在吉爾登的照片中一般),也使得被攝者的個人性被隱匿了。照片中的人,比較不是某個特定的「他」或「她」,而是都市中的「某人」。我們不禁會納悶,這究竟是缺乏正面拍攝的勇氣,亦或是刻意為之?

要回答這個問題,似可從另一個面向加以觀察:那就是這3位,相較於多數基本上只拍人的街頭攝影者(包括馮立與吉爾登),對於「物」都更有興趣,照片中常是物,而非人。有意思的是,人與物在他們的作品中,似乎並沒有太大差別:我們只消多觀察,便會發現,照片中的人,與其他照片中的物,基本上是被以同樣手法拍攝,同樣對待。

例如人常被截切,只有局部入鏡,並無意於完整呈現,物亦如此。人與物,在他們的影像世界中,似乎是齊平的、等值的,人並不必然比較重要,如同許多紀實攝影所慣於表彰的態度一般。照片中的主體,不管是人或物,似乎都是一種一般性的「樣本」,用來說明他們看世界的方式,而非針對某個特殊個體的描繪。如此,不正面拍攝人,以彰顯其個人特質,似乎也就可以被理解。

而這種拍攝傾向,至少可以有二層解讀,一是關注領域的全面性,這無疑是正面的。相較於多數街頭攝影者,他們對環境採取了一種更為整體的觀照,因為說到底,是人與物共同構成了你我所身處的環境,物在環境中,對我們的影響與衝擊,其實一點也不亞於人,更何況,物常留存著人的行為痕跡,藉物觀人也是完全可行的。拍攝者如果不預設前提的去面對環境,便會發現,拍街頭若只拍人而忽視物,毋寧是奇怪的,這也是前此街頭攝影的一個盲點。

另一方面,這卻也可能暗示了一種真正的社會疏離,面對人,相對於面對物,並未喚起更高的心理熱度。我們基本上看不到人們的聚集活動,只有無數個別的存在,人與物均然。由此,觀者時而會領受一種孤獨感,有時則比較淡然,恍若一種靜觀,但絕少體驗社會性的熱絡與喧囂。

至此,我們不妨來檢視他們的拍攝內容,那些他們所引導我們逼視的,究竟是什麼?整體而言,照片中確定不是一般會認為美好、值得觀看的人事物,但卻也不是廢墟,因為廢墟中往往還有一種時間的美感,而美感並不在他們的關注範圍內。

他們所呈現的事物,通常是多數人所迴避、或至少是忽略了的日常都市環境,或更準確的說,環境的碎片。在他們的影像裡,充滿了台灣都市中恣意、散亂、零碎、粗疏、荒誕、無足輕重的人事物——一種由日常景象的異質性所構成的奇景。說奇景,並非是指刻意蒐奇,因為照片中多數事物都俯拾即是,多半是台灣環境中的共相,只是我們平常不看,或不用這種方式加以觀看。而只當我們如此觀看,才驀然發現那是奇景,也才驚覺原來自己身處於這麼奇詭的環境之中。

話說回來,他們的影像雖使我們意識到環境問題,本質上卻非指向社會批判,而比較屬於一種透過鏡頭的個人探索。所有那些在照片中被指認出來的事物,都不是為了產生一種客觀的羅列,來告訴我們生活周邊究竟有什麼,也即是說,並無意於紀錄與敘事,而比較是一種直觀的唯心之旅,是拍攝者走過城市時,依憑敏銳直覺所拾取的碎片,猶如說:「這東西莫名地衝擊了我,你不妨也看看?」。

他們都迴避了概念化、美化、過度歸納、刻板印象等等慣性認知,猶如以鏡頭近距離重新摸索環境、感知世界,探尋第一手的質地與況味。這使得他們所拍攝的事物,都不再只停留在事物本身,而滲透了某種個人感受。因此,他們的相機,屢屢讓我想起視障者的探路杖,對所有來到眼前的事物,都用自己的方式加以觸探,再將每一次有感的觸探,轉譯成一個影像。這種基於視覺的觸探,也使他們的照片有了一種直接的「身體感」。正因為有身體感,所以是個人的,甚至是私密的,在這個意義上,接近了所謂的「私寫真」。

但他們的照片並非狹義的私寫真,基本上都不涉及個人私生活,而比較屬於廣義的私寫真。他們呈現的毋寧是一種態度上的「私」,或觀看方式的「私」,並不以社會溝通為前提,而頂多是「分享」主觀所見,那是對人生與環境的一些私有感觸。

至此,我們的討論仍都是圍繞著他們的共同點,但三位的個人性其實是顯著的:

在三人之中,曾義欽的風格最為辛辣,有著過人的直覺與銳利如刀的觀察力。他的影像滲透著一種森冷,卻又時而遊走在爆發邊緣,看了常使人心頭一凜。

在他的照片中,不乏尖銳的嘲諷與乖張的趣味,整個世界宛如一個變了調的劇場。而框中景物,無論如何荒誕,都是煞有介事或若無其事地存在著,從而讓我們體會,真正的荒誕,並非刻意為之,而是潛藏在正常的縫隙之中,甚或就是「正常」本身,只需換個角度就能看到。

他所呈現的都市日常,或許並非所有人都願意時時身處其中,但又不能否認那即是我們的日常,這或者即是弔詭與精彩的地方。

蔡佳桓的作品較為內斂,時而隱晦,基本上沒有曾義欽那麼尖銳,也不似李威辰愉悅,但並非折衷或缺少個性,而是隱然有種態度上的純粹。

他像是有意無意要去除影像中輕巧的閱讀線索,尤其是那些比較明顯的「趣點」。有的照片初看意向不明,但仔細觀看,多半仍可在其中找到那促使他按下快門的「觸發點」(說「刺點」也可以),有時是形式,有時是氛圍,有時是一抹浮光,或甚至是更為幽微的什麼。但偶而他也會讓隱晦性跨過某道界線,只留給觀者一種直觀感受。

他曾提到,自己現階段所拍的,是「事物的另一面」。這裡所謂的事物,並沒有輕重之分,可以是任何事,只要能在其中看出那「另一面」即可。因此,如同其他2位也常做的,他經常呈現那些一般認為最微不足道的事,如一粒飯黏在男童唇上、牆上幾片蜷曲的殘紙、汽車玻璃的反射等等。若你不解,為何要注視這種不重要的東西時,他似乎也在反問,為什麼隨時都需要看「重要」的東西,什麼東西那麼重要?重要的是否只是看的方式?

在他們3位之中,李威辰最為年輕,起步也最晚,但因為密集且熱切地投入,取得的成果並不遜色。他的影像最有溫度,疏離感也最低,面對身處的環境時,讓人感到接受多於抗拒,欣賞多於批判。

他的主要拍攝地點,與其他2位不太一樣,偏重於郊鄉,那也是他所居住的地方。但台灣的郊鄉,並不常是普羅旺斯般秩序井然的田園景觀,可說只要有人住,就充滿任意為之的散亂。相對於曾、蔡2位影像中那種都市的異質感,他呈現了郊鄉的異質感,或者說,他讓我們看到異質感在台灣已經不存在城鄉差距。鄉下的人為環境,甚且可能更荒唐,但那種荒唐,又浸染著一種鄉下才有的憨厚與樂天,如照片中常見的那些奇形怪狀的偶雕。

他眼中的世界,似乎充滿了發現的樂趣,在任何事物中,都可以看出新鮮的意趣。也因此,他的影像不時會讓我們感受到一種因逼視而被放大了的愉悅,也使我們意識到,這種拍攝方式可以不限於處理尖銳的題材或感受。

他們這樣的一種攝影,代表了什麼意義?面對街頭攝影的發展脈絡,或當代藝術的潮流時,又回應了什麼?

我認為他們的作品最直接的意義,或許是透過近身的影像觸探,使我們意識到,世界與我們之間,實可有某種鮮活對應,可以不被過多的日常理解慣性所介入。那些照片不單是他們的一手直觀感知,也時而碰觸到你我的一些暗潮地帶,是諸多馴化的街頭影像所無力達到的。

可以說,他們的批判性,主要建立在我們對事物的認知方式上,其次才是使我們透過這種逼視,重新檢視身處的環境,並意識到台灣都市中的一些潛藏面向。

若從街頭攝影過去的發展脈絡來比對,這3位的攝影,就擁抱主觀性這點來講,可說遙遙與「新紀實」攝影家呼應,只不過他們更遠離了現代主義的精巧視覺安排。而某種紀實傳統中的社會關懷,則已明顯不是他們3位的側重方向,雖然他們也用另一種方式回應了身處的環境。

至若檢視當前狀況,街頭攝影的重心,似已漸漸遠離被動態錄影所取代的紀實功能(一種外部的工具性),客觀、紀實、與敘事這些特質,無論我們是否喜歡,都在新媒材的推擠下漸漸顯得氣虛。加以當代攝影的興起,街頭攝影進一步被邊緣化,二者雖無先決的分界,理論上可以互相滲透,但在一般認知中涇渭分明,卻也是不爭的事實。街頭攝影的實踐者,多少都察覺到一種時移事易的變動感,覺得似有需要加以調整,但躑躅於由何著手、或該堅持什麼。因此,街頭攝影當前的立足點,可說已經懸空,需要重新界定。

另一方面,近年網路社群媒體興起,街頭攝影因為涉入門檻低,參與者眾,故而在此過程中被相當程度的娛樂化與遊戲化。這種趨向,無非是以傳統拍攝技藝為基礎,基於對影像中事物的精巧安排與快門時機的掌握等等,使眾人有機會在其中找到可供玩味的空間,不斷重複錯位、幻覺、巧合、對比、光影、多層次構圖等等視覺手法,逐漸遠離社會性,亦失去反省批判的能力。此一趨向,也推快了街頭攝影被邊緣化的速度。

而這3位的攝影,其實亦包藏著對這種技藝化的反思,因為直框與近拍,使拍攝方式扁平化,甚至制式化,捨棄了處理物件關係的靈巧構圖,與快門時機掌握(不追求「決定性瞬間」);加以閃燈的使用,猶如自備萬用攝影棚,不必再費神對應現場光線,進一步降低了技藝門檻(至少表面上如此)。怎麼拍、怎麼構圖、怎麼掌握時機、怎麼處理關係,都不再重要,幾乎所有能被玩賞的技藝面都被取消了,只留下「看什麼」,成為唯一重點。當然,這也有過猶不及的問題,但做為一種反動,訊息是清晰的。

也正是在這個意義上,他們比多數街頭攝影者要靠近當代藝術/當代攝影,因為當代藝術基本上已不再重視各種學門的內部技藝,攝影者傳統上所追求的「很會拍」,也就是對技藝的嫻熟掌握,在當代藝術的考量中,已不再是重點。另一方面,由「逼視」所造成的認知轉變,亦切合了當代所經常處理的,對藝術生產過程的某種醒覺意識與重新操控。

然而許多人也不免會好奇,他們為何不直接且完全地涉入當代藝術,而仍要擁抱街頭攝影自來的產出方式,也就是一種隨機逛遊、即興對應的拍攝方法?為何不採用當代概念先行、議題操作、計畫調度、系統處理等方式,完全跳脫「街頭」這二個字?更何況,這種逛遊拍攝,必須透過長期不厭其煩的勞動來進行,蒐羅而來的影像,也易於渙散無主軸,豈非吃力不討好?

「小說唯一的存在理由,就是說出只有小說能說出的話。」

小說之所以有其存在價值,而不會被諸如文論所取代,是因為人世間有某些事,只能透過小說的形式被傳達出來。

在我的認識之中,他們3位,與不少街頭攝影者,之所以仍鍾情於這種隨機逛遊的拍攝方式,並非出自於一種學門忠誠,也不是對傳統街拍技藝有所留戀,或無法忘情於逛遊的身心快感,而毋寧說是透過不斷的實踐,所得到的一種樸實認識:認識到唯有這樣日日與街巷廝磨,將身與意都浸染於其中,直接與環境對應,方能漸漸得到一些非如此無法得到的影像,那是關於自身與所處世界的一些實像。

故而,透過他們3位的實踐,或可加深我們的體悟:街頭攝影最終的立足點與價值所在,也許始終存在於它最基本的操作方式中,那就是創作者與身處環境的持續直接對應。而或許這種影像產出方式,可以是核心,但不必是一切,仍可在主題歸納、論述、編輯、展示等方面,嘗試取法於當代,重點是逛遊得來的影像,最終能透過拍攝者的長期意志,組構出完整不渙散的作品,如此,個人性與關注點,甚或是一種獨特的世界觀,就有機會在這種實踐中顯現,且可能堅實地顯現。

- 時間:2020/08/22 星期六,下午2:00 – 下午5:00

- 地點:臺北市西園路二段21號(Anko西園美學會所)

- 觀止堂攝影小聚

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。