從記錄影像的見證特性著眼,在反送中運動一整年並持續的歷史當中,幾位影像出版計畫的發起執行者,重新沉澱、思索,將歷史的影像碎片編輯組織進入書本,以攝影書對話歷史的特殊形式,分享自身親臨現場、反思時代的意念,以一幀幀現場影像的紙本厚度回望歷史、放眼將來。

香港獨立攝影人林亦非在運動期間,擔任《紐約時報》(The New York Times)特約攝影記者,許多《紐時》版面上關於這場運動的代表性照片,都是由他拍下。他鏡頭下的畫面震撼、充滿戲劇性和激情,卻同時非常客觀──關鍵,或許就在於他對「沉默」的堅持。

香港由英國殖民地一直走來,經歷主權移交,有著自身的文化和價值。當外國人親切說「Ni Hao」打招呼,香港人可能感到一點點不自在⋯⋯。

林亦非的作品集幾乎沒有留下個人意念的線索,在運動中,他拍攝的照片絕大多數非常直白,畫面很震撼、充滿戲劇性和激情,卻同時非常客觀,甚至客觀到無論是警方的記者會、還是抗爭者的文宣,都不時引用他的照片來支持自己的觀點。他坦言:

「我當然有自己的立場,不過當我去採訪的時候,我很堅持盡可能中立地報導事件,這樣才能真正幫助我支持或認同的一方。我不介意任何人使用我的照片,但我介意有人使用時刪改了照片的內容,或者帶出的訊息與我看見的事實不符,從而影響事件的真實性。」

如何能夠在拍攝時減少個人成分,其中一個方法可能是保持沉默。

示威現場總有相對平靜的時候,筆者卻從未見過林亦非會與行家閒談,有時甚至連招呼也不打,這是因為他希望工作時能保持警戒心、避免分神,而且他認為攝影師的對話有可能影響事件的發展,所以盡可能閉嘴,交由相片說明真相。理性的思維,可能就是令林亦非的相片變得客觀的原因。

林亦非坦言反修例運動期間,情緒上未有太大的波動,可能與過往有類似的採訪經歷有關,他說:「我試著理性分析,這樣說可能有點那個(冷漠),香港又未去到最慘烈的情況。」他曾經在2010年泰國採訪民主運動時,遇上軍隊實彈鎮壓,手榴彈和流彈炸斷大量平民的手腳;採訪地震時滿街都是屍體,四處都是在呼救的人。

林亦非2005年入行成為攝影記者,6年後自立門戶為自由攝影師,多年來為不同的國際通訊社工作,2016年成立新聞及商業攝影平台「Atum Images」,同時亦是《紐約時報》的特約攝影記者。曾經採訪過泰國的民主化運動、緬甸難民人道危機、亦曾多次到中國內地拍攝敏感題材如北京水災、四川地震、烏坎村維權事件、化工廠汙染等。

作為一扇通往外國的窗口,西方社會主要透過新聞相片了解香港的狀態,林亦非稱催淚彈、橡膠彈等武器在外國並不罕見,反而一些可以展現香港人堅毅性格的照片,例如200萬人遊行擠滿馬路、手執雨傘的市民以肉身擋著警員的真槍瞄準等照片,更能吸引外國人注目。

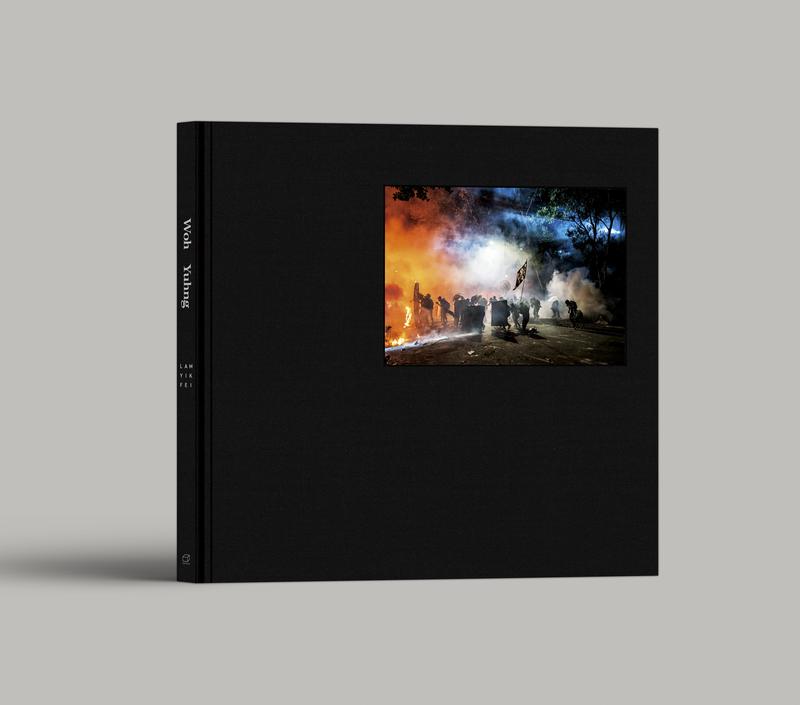

《Woh Yuhng》一共收錄60多張反修例運動的照片,沒有按時序舖排,整輯相幾乎看不到被攝者以外的情緒。

將光圈收細,用廣角鏡將現場的光、影、背景、細節、情緒和反應都盡量有美感地收錄,這都是林亦非相片的特色。很多大場面林亦非都能憑一張相訴說故事,並呈出一種史詩式的美態,不過當中卻沒有摻雜拍攝者的感情,將最原始的新聞攝影推向最完美,有如歷史書中收藏的油畫一樣。

高度客觀的視角近乎冷漠,他淡淡地回應:

「好呀,冷漠。因為(相片)裡面的人已經在最繃緊、最激烈、最生死的時候,你還去加一把你的感情入去,我不會。我比較喜歡真正地觀察這件事,去記錄一些現場內容。」

林亦非直言,自己「影(拍攝)的時侯不會有太多計算」,因為衝突現場很多事都發生得很急,只能即時地反應,憑個人的美學修養和思考模式去決定照片的視角,思考的空間不大。後來編排相集時,亦刻意地沒有加入太多個人想法和設計,因為反修例運動這件事已很強、很震撼,令人有很多感受。「很多內容在(相片)裡面,當中可能會有隱含一些我的個人見解,但我不會再很有系統性地展示,我的見解不值得放太多進入這本書入面。」

他希望這本書,能將曾經在不同日子和媒介刊登過的相片集合,讓讀者有機會一次過觀看自己所拍下的相片。他認為坊間有很多關於這場運動的新派攝影集,卻欠缺最「老土」的攝影書,門檻太高、太複雜的攝影集,會令大眾失去回看這件事的權利,而傳統和簡單的新聞攝影門檻比較低,閱讀上比較平易近人,希望這本書能讓香港人保存這輯相。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。