首部把「善終」一詞入法的《病人自主權利法》,距離2019年正式上路,僅剩一年半的時間。這部廣義影響全台灣人生命最後一哩的法律,將提升病人的知情、選擇與決定的權利,並把「自然善終」的掌控權,交還給陷入特定絕境的患者。前提是:人人都要有隨時可能變成病人的自覺。

高齡75歲的翁媽媽,6年前在家中煮飯時倒下。當時家人當機立斷,叫了救護車送醫急救。生死關走了一回,總算被搶救回來,在那之後,翁氏一家老小日日盼著眼前陷入昏迷的媽媽醒來。一個月、兩個月、三個月過去了,家人始終沒等到那一天。如今,翁媽媽昏迷臥床,已是第6個年頭。

當年確定短期內無法醒來後,醫院催著家人為她辦出院,翁家四個兄弟姊妹拉扯一番,只能決定氣切(氣管切開術)、送入照護之家。他們揀了間品質不差的機構,把長期臥床的母親照顧得皮膚細嫩、體態豐腴。有時,翁媽媽的女兒翁玉珍湊近耳邊喚聲「媽」時,那緊閉的眼皮總會跳那麼一下。

但身為女兒,翁玉珍心裡盡是矛盾。「我媽媽很外向,性子烈,一定不想這樣生活,」多年來看著媽媽插著鼻胃管,吃喝拉撒全在床上,很是心疼。她甚至掙扎過,是否乾脆拔掉鼻胃管讓媽媽好走?「讓她趕快去換副新的身體,或許會比較幸福。」但她也知道,現行醫療體系,沒人敢撤除那些讓媽媽軀殼活著的生命管線。

她無從得知,媽媽的靈魂是否還存在這副動彈不得的軀殼裡,若是,心裡會不會很苦?願不願意這樣活著?但除非奇蹟發生,否則媽媽的真實意願,她是一輩子也不會知道了。

照顧像翁媽媽這樣的病人,品質佳的機構加上其他日用品,平均每個月超過4萬元,6年來的花費接近300萬。翁玉珍說,還好家裡兄弟姊妹一起分擔,她無法想像,其他家庭碰上這種情況,會有多辛苦。

翁媽媽的處境、身為家人的心疼與為難,都不是特例。根據衛福部統計,2016年台灣有4,032位植物人,若再加上陷入不可逆昏迷的病患,恐逾上萬人。隨著醫療科技發展,搶回或維持病人性命已非難事,但難題在,這樣不計一切代價的搶救,是不是那些已屆生命末期或不可逆昏迷的病患願意接受的對待?

翁玉珍說,她不反對當時為了急救而插管,但後來沒有撤除機制,讓她覺得媽媽像被綁架。她自己也曾有因腦血管破裂而送醫急救的經驗,那次幸運撿回一命,還能重回生活,「但我跟妹妹說,若以後我也進入不可逆昏迷,拜託妳幫我蒐集安眠藥,再偷偷餵我。」

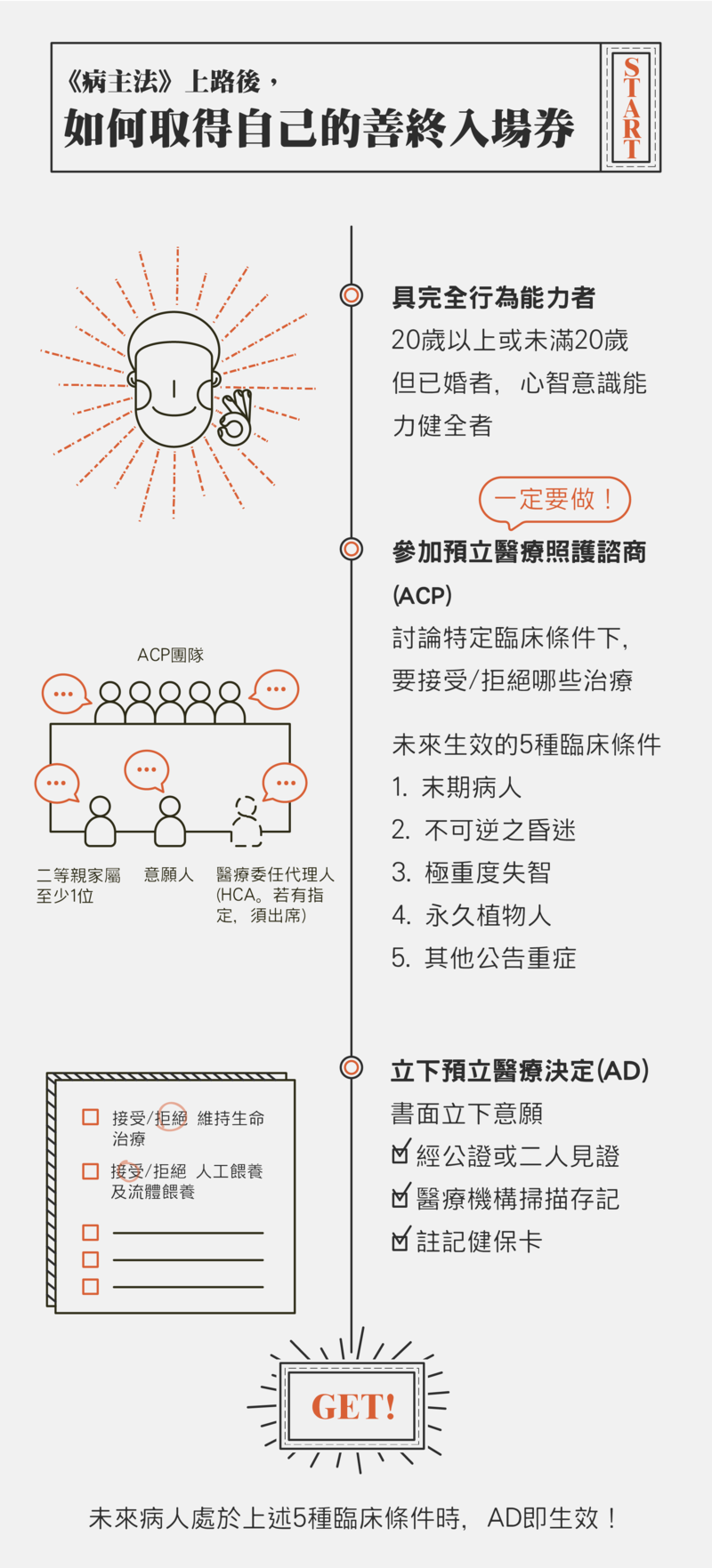

2015年底,立法院三讀通過《病人自主權利法》(以下簡稱《病主法》),這是台灣第一部把「善終」一詞納入條文的法律,病人將擁有簽署「預立醫療決定」的權利。也就是說,意願人意識清醒時,可以先決定未來進入特定臨床條件時,要接受或拒絕哪些特定醫療處置,避免不必要的折磨,為有一天可能無法表達意願的自己「發聲」。

「善終從來都不是理所當然,」主責計畫的台北市立聯合醫院總院長黃勝堅說,儘管未來有法保障,要能好死,病人還是要有「自己善終自己爭」的自覺。

目前台灣與善終最相關的法律是《安寧緩和醫療條例》,即年滿20歲並具行為能力者,能先簽署「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」,決定確診末期時,是否接受「不施行心肺復甦術」或不施行維生醫療。而《病主法》在此基礎上,進一步擴充了適用的臨床條件,除了末期病人,還包括不可逆昏迷、永久植物人、極重度失智及中央主管機關公告之特定疾病,保障更多樣態的病患。

《病主法》主要提案者與撰寫者,是前立法委員楊玉欣及台大哲學系教授孫效智這對夫妻檔。這對推手,見過太多在人生最後一哩走得辛苦的個案,而楊玉欣因罹患罕見的「三好氏遠端肌肉病變」,每日身體痠麻、行動不便,得用輪椅代步,因此更能同理各種情況病人的苦痛。

她解釋,「知情、選擇與決定」是《病主法》賦予人的核心權利。過去醫療方只須把病情告訴「病方」(通常只告知家屬),或被要求一起隱瞞病人。但未來病人有權了解自己的病情及治療方式,更重要的是,病人有權利在特定情況下,拒絕某些醫療處置。孫效智說,這翻轉了《醫療法》架構下,救命是義務,且病人無法拒絕維持或延長生命措施的情境。

親身經歷過五千多個死亡的市立聯合醫院總院長黃勝堅,對於生命盡頭將至的病人,曾有傳神的比喻,他說,人到臨終前,是慢慢「自然關機」的過程,身體機能會像一盞盞燈慢慢熄掉,但有時候醫療介入,其實就是幫病人「強制開燈」,是加工延長死亡。

《病主法》提案時,拒絕維持生命治療等權利一度被誤解成「形同安樂死」,也因此讓現行的《病主法》的條件嚴格。但楊玉欣解釋,《病主法》追求的是讓病人能回歸最自然的生命狀態,和主動加工造成死亡的安樂死,完全不同。

在《病主法》脈絡下,要掌握自己生命主導權的前提是先參加「預立醫療照護諮商(Advance Care Planning,簡稱ACP)」,接著簽署「預立醫療決定(Advanced directives,簡稱AD)」,並註記健保卡中。如此一來,意願人一旦進入生命末期、不可逆昏迷、永久植物人、極重度失智以及中央主管機關公告的疾病等五種臨床條件,醫療單位能依其意願執行,如撤除維持生命治療、人工營養或流體餵養等。

也就是說,假設翁媽媽倒下以前,曾參與預立醫療照護諮商ACP,並預立醫療決定,就能替現在昏迷的自己預先決定,要不要繼續插著鼻胃管、持續接受維持生命的治療。

預立醫療決定之所以重要,在於能「預防多方受苦」、促進醫病和諧:讓醫師有所依據,執行病人希望的最終醫療處置,減少醫療糾紛;免除家屬替親人做醫療決定的掙扎與兩難;最重要的是,讓氣數已盡的病人,不必擔心反覆被急救或勉強維持生命,而能在緩和醫療團隊陪伴下,尊嚴善終。

黃勝堅對此感觸特別深。他在《生死謎藏—善終,和大家想的不一樣》一書中曾提及,自己1996年第一次面對病人「救不起來」的震撼教育。身為救人無數的腦神經外科醫師,那時的他還無法開口對病人唯一的妹妹說「妳姊姊救不起來了」。病人姊姊已進入深度昏迷,躺在床上裝著呼吸器,只剩心跳還屬於自己。

「該來的還是來了,最後的CPR,我咬牙不放棄的一做再做,10分鐘過去了、20分鐘過去了、30分鐘過去了,我滿頭大汗,病人的肋骨斷了。只要心臟一停,就馬上緊接著電擊、100焦耳、200焦耳、360焦耳、電擊再電擊,空氣中飄散著似有若無的焦火藥味。」黃勝堅在書裡記錄下那難以抹滅的畫面。

後來妹妹不忍,挺身出來叫停,姊姊走了。黃勝堅從那次開始質疑,難道每個臨終前的病人,都要概括承受這樣的折磨?這些反思,讓「有希望,拚救命;沒希望,拚安詳往生」成為他日後的名言,「幫病人善終」成為他行醫的核心。

他還在台大醫院金山分院時,力推居家安寧緩和醫療,幫助近200位病人在家裡走完最後一程。如今接下市聯醫總院長後,他承接下《病主法》試辦計畫,目前已做了339例預立醫療照護諮商,當中已有302人簽好預立醫療決定。

而這三百多次ACP會議,讓黃勝堅看到讓台灣離善終更近一步的價值與可能:即把生命的和解往前提,在家人還能好好道愛、道歉之際就攤開來談。因為一份合適的預立醫療決定,絕非表單隨意勾而已,在那之前,要先消解家裡的各種恩怨情仇。

醫院一隅,醫師開始對一位參加預立醫療諮商的單親媽媽,解釋5種臨床條件可能有的醫療處置:如果進入不可逆的昏迷,或變成永久植物人,有哪些維持生命的治療;什麼狀況下需要造廔口、插管餵食;生命危急時,又會有哪些急救措施⋯⋯這位媽媽一項一項聽,並說了她要拒絕的項目。

「妳不可以這樣啊!一定要救啊!妳是我唯一的媽媽,怎麼可以放棄,妳是不是不要我?」原本事不關己的兒子聽到各種可能處置,突然認真了起來。媽媽告訴兒子,有尊嚴的活著,才是她要的。一來一回,那些在家裡談不起來的事,都在這個醫院的角落開始了。

一個多小時過去,兒子不再堅持非救不可,決定尊重和支持母親的選擇。會議結束時,這對母子深深相擁。兒子說,他像是經歷了和媽媽道別的過程,但也因此更懂她,兩人的距離好像更近了些。

「能善終的人,除了病人有想法之外,家人也要先吵完啦!那過程就是在做生命的和解。」黃勝堅說,諮商會議上,談的常不只是單純的醫療處置選擇,還有很多對身後事的想像。而市聯醫多場ACP辦下來,發現病人不懂的不只是專業的醫療處置,還包括家人之間那些從未開口談的事。

一場諮商會議上,兒女為老爸爸告別式會場上要播什麼樣的音樂,角力了起來。女兒想用國樂、兒子想放西樂。吵了半天,老爸爸愣在一旁說,「那我要怎樣你們才會高興?」孩子們嚇到了,他們忘了,那是爸爸的告別式。黃勝堅還曾經參加過大家族會議,連輓聯怎麼掛都能吵。很多時候,會開了快兩小時還吵不完。

但只要開吵,在黃勝堅眼裡都是好事。因為除了吵架,ACP過程中更重要的是:與身邊重要的人討論生命的意義,彼此了解對醫療處置的意願,大家一起,為最壞的可能做最好的準備。

主責這次市聯醫試辦的社工主任田麗珠說,末期病人只要意識還清醒,都還有討論醫療處置的機會,最怕的是臨床上極難預防的意外及中風,「一旦碰到就不用談了,那是沒有機會再談的,發生就發生了。」

通常這種時候,病人家屬無從得知眼前失去意識的親人到底怎麼想。蠟燭將熄還要不要急救?救完後若變成永久植物人,僅剩軀殼,還要不要維持生命?這樣活著,他又願不願意?田麗珠說,家屬此時要替親人做任何決定,很辛苦也很困難,最後常是對醫師說「請盡全力搶救!能救就救!」

「盡全力搶救是一個心意,但家屬可能不太清楚盡全力搶救臨終病人,背後面對的是什麼。」田麗珠說。那是結合CPR、電擊、插管的死亡套餐,伴隨的常是斷去的肋骨、因電擊而生的焦肉味。不少第一線的醫療工作者認為,如果家屬也都在急診室裡聞到那樣死亡的味道,可能會對「盡全力搶救」改觀。

即便決定放手,也萬分艱難。曾有一個六十多歲的志工在某次病主法的演講後,講了自己的故事:當年他母親重病昏迷,連話也無法說。他看著媽媽受苦,最後決定不再讓媽媽被急救。但這個決定,換來妹妹多年的不諒解,妹妹指責他竟然不救自己的媽媽。多年來,他也只能反覆質疑自己。

「後來他聽黃院長演講提到,急救是為了救遭逢意外的人,不是給末期病人,因為末期病人就算這次救下來,還有下一次,那是反覆受苦。聽完這些他才確定當年的決定是對的,六十幾歲的男生,眼淚都掉下來了。」田麗珠說,那股心裡不確定的壓力,壓了他8年。

也因此,替自己做決定且讓家人知情、理解,為的不只是自己的善終,還是生死兩相安。

依市聯醫的試辦經驗,目前推動者在執行層面上,仍有「看得到吃不到」的憂心。因為好好做一趟ACP,至少需要醫師、護理師、社工師等專業人員同時在場,才能充分解釋醫療細節、引導家人對話(偶爾還要當和事佬),一次下來,一、兩個小時跑不掉。但目前健保並不給付預立醫療照護諮商,孫效智憂心上路後,沒誘因沒人要做。

因此他建議,未來ACP應由國家給付,由國民健康署及健保署共同分擔,並支付合理的點數,讓醫療院所有誘因廣泛執行。「簽一份預立醫療決定,可以替國家省很多錢,」他解釋,這是預防醫學,可避免病人反覆受苦,同時省下重裝備醫療的費用。這也將是子法訂定時的關鍵環節。

從目前的試辦結果,還能得出另一個現實:台灣要成為得以善終的社會,就要先成為能自在談死的社會。否則空有《病主法》也枉然。

田麗珠從現有的339例發現,健康的人或較理解安寧緩和醫療的「同溫層」相對願意談,另外約10%的重症患者則是生命已屆末期不得不談;反而是病程還不到末期的人最不願面對,覺得像是咒自己。這還是肇因於台灣避談死的文化。

「還早啦談這個做什麼!」、「別跟我講死,不吉利!」可能都是家中無法談身後事常見的「句號」。楊玉欣說,台灣整個文化與教育體系裡,生死教育嚴重不足,整個社會都傾向避談死亡。但只有無畏地談生、談死,談自己想接受的醫療處置、善加運用《病主法》給我們的權利,才是踏上善終路的第一步。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。