精選書摘

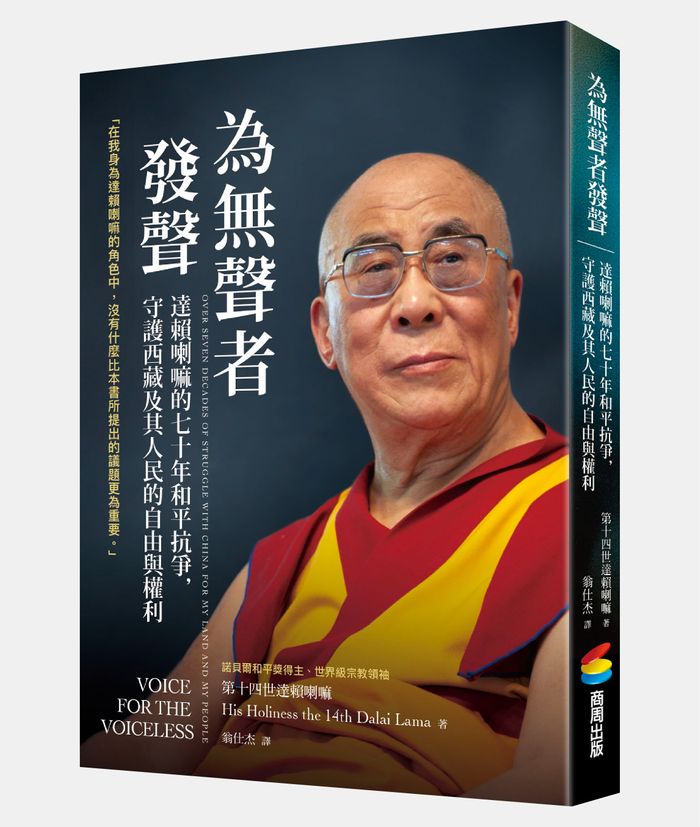

本文為《為無聲者發聲:達賴喇嘛的七十年和平抗爭,守護西藏及其人民的自由與權利》第13章〈審時度勢〉部分書摘,經商周出版授權刊登,文章標題經《報導者》編輯所改編。

第十四世達賴喇嘛在本書中回顧了他的一生,流亡超過一甲子歲月,自解放軍入侵西藏以來與中共政權抗爭逾70年,寫下他對西藏的情感、歷史與地緣政治的理解,以及他所看見的藏人的掙扎與受到的壓迫。

本書中,達賴喇嘛提及了過去從未公開的內容,談及與歷任中共領導人的交涉,並積極於國際間爭取支援的過程,亦從文化、歷史、身分認同闡述西藏人的處境。然而他始終堅持以非暴力的理念來爭取藏人的尊嚴與自由:「儘管經歷了苦難與破壞,對於奮力爭取應有的自由與尊嚴,我們仍然秉持能夠找到和平解決之道的希望。」

正如我所說的,自1959年我流亡以來,我們和北京只有兩個實質討論的時期。這些討論都沒有進展到最高層次的真正實質談判階段。我當然也曾自問,這幾輪對話為何都沒有就西藏問題談判出一個解答。

回顧過去,鄧小平1979年3月主動向我哥哥提議,以及其後我哥哥與胡耀邦會面,促成我們的第一次系列對談,我們以為會有一個確實可行的開端。就我們而言,我們曾經寄予厚望,希望能夠找到真正具體的方法,在鄧小平一開始說的「除了獨立之外,其他任何事都可以協商」的架構內,得出雙方皆可接受的長久解決之道。其目標在於這些對話最終可以使中國領導人與我正式簽署一份協議。至少我們知道,中國最高領導階層表達了對談的意願。再者,中國政府似乎想要認真地討論一些懸而未決的國際議題,而這些議題正是中國要躋身現代國家的核心問題。因為就在1979年3月,鄧小平邀請香港總督討論當時還是英國殖民地的香港的未來,接著是一系列的國際談判,1984年達成協議,會於1997年將這塊殖民地歸還中國。

在1982年的前幾輪會面當中,有一次中方與我們的代表團分享一份特別行政區的文件副本,裡頭提出香港地位可適用於特別行政區,其後被納入中華人民共和國憲法第31條,他們建議我們研究這份文件,因為擬議的特別行政區可能跟西藏有關。我的代表團的理解是,依據第31條,或許可以找到一個符合鄧小平所說的基本原則的解答。但如我們所見,中方終究沒有認真考慮。

至於在2002年至2010年的第二個對話時期,若以後見之明回顧,我疑惑中國領導人是否真的想要實質討論。我們的對話層級從不曾超過負責處理少數民族事務的中共統戰部。也許有人會問,在這種狀況下,為什麼我們還要堅持下去。答案很簡單,究竟而言,西藏問題應該且只能由藏人與漢人坐下談才能解決,別無他法。由於我已經成為達賴喇嘛,代表藏人發言、持續發聲,是我一生的責任和角色。

2013年,北京以名為《西藏的發展與進步》的西藏政策白皮書,明確回應我們的《有關全體西藏民族實現名符其實自治的建議》,指控我們「鼓吹『大藏區』、『高度自治』,這些主張完全違背中國國情,違反中國憲法和法律」。有關「大藏區」的指控或許是指我們的建議談到所有的藏區──由衛藏、康區與安多三區組成──由單一的行政機構治理,俾使整個西藏高原有一致的政策。事實上,這並不是新的想法。班禪喇嘛在1989年圓寂之前,曾經在中國全國人民代表大會擔任副委員長,他說欲求建立統一西藏民族的自治區是適當且合乎法律規定的。班禪喇嘛所謂的「法律規定」是指中共自己的民族政策指導原則,其中提到自治領域單位應符合民族生活的緊湊毗鄰的地區。根據這個政策指導原則,整個西藏高原──由衛藏、康區與安多三區組成──應該是個單一的自治區域。同時,中國中央政府早在1956年就成立了一個特別委員會,其中包括資深共產黨員桑傑益西(Sangye Yeshe,也稱為天寶),這位對毛主席有信心的極少數西藏共產黨員,起草了一份把藏區整合成單一自治區的詳細計畫。這個倡議受到中國共產黨內的極左派分子阻撓。在中國也有處理其他民族的前例,把原本一度分裂的地區整合成單一行政機構。例如,1979年內蒙古的分離地區回歸內蒙古自治區。這件事情的核心其實在於什麼才是保護具有與眾不同的語言、文化與精神傳統的西藏人民的最佳方式。

我的心中產生了兩個問題:關於西藏的實質談判,中國是否曾經認真以對?就我們為了爭取自由而和中國交涉的歷史,我們到底得到什麼教訓?

我們的國際支持者曾經點出,中方從來沒有認真解決當下情況的意圖。他們說,對中國而言,重要的是被人看到有進行對談,而非真正的談判。在1980年代,他們這麼做的動機是要促成香港以及澳門的談判(這對鄧小平而言當然是個國際性的大勝利),其後使中國在國際上開放其經濟,吸引國際接受中國在世界舞台崛起時代的來臨,比如說2008年主辦夏季奧運。

我在1950年代就認識鄧小平了,當我收到他的主動提議時,我真心相信他是認真的。當胡耀邦訪問西藏並且公開承認中共在處理與藏人的關係時犯了一些錯誤,接著胡耀邦又與我的哥哥嘉樂頓珠見面,使我的心念更加堅定。然而接下來的討論沒有任何進展,他們的方案一直在我的個人地位以及返回西藏的問題上打轉。

讓我回到第二個問題:我們從這些對話的經驗得到什麼教訓?首先,而且是最基本的,一旦雙方都承諾進行談判,那就要真心信任彼此的善意。這點至關重要,如此一來,在世間所發生的事件──在長期對話當中總會有些事件發生──才不會使得持續進行的對話脫軌。其次,作為互信的保護措施之一,需要有個開放的溝通管道,因此才會有某種機制,可以直接緩和基於任何原因(尤其是任一方的公開聲明)產生的猜想或懷疑。第三,在任何權力不對等的談判當中,如同我們和中國的對話,強大的一方必須向對話的夥伴展現寬大的胸襟和尊重。

我聽說雙方在談判時都會有所取捨,而我的方式一直都是誠實說出我想到的解決辦法。如同我的兩個特使以及在多次會談加入的同事所知道的,我在這些對談中總是誠懇而坦率。身為一位僧人,誠實對我而言非常重要。所以我告訴我的特使,我要以清楚直白的措辭提出我真正的目標,而非以某種「談判立場」開頭,接著再調整我實際想要的目標。再者,我所提出的建議,如前所述,跟要求恢復西藏的獨立已經大相逕庭,這意味著我方已經做出重大的調整。作為一個國家被占領的民族,我們藏人有權利恢復獨立,但是基於我解釋過的理由,我相信對於我們藏人而言,只要能真心敬重我們的權利、尊嚴,以及一個民族的獨特語言、文化、宗教和歷史傳統,我們有可能找到生活在中國大家庭裡的相處之道。

時至今日,我不相信北京成功地創造了一個多民族國家,使藏人真正感到有個家。換句話說,它無法實現「中華人民共和國」國名裡重要的「共和」(藏文寫成「chithun」)部分的設想,這個詞具有「和諧的團結」的意思。我經常舉蘇聯為例(正式名稱為「蘇維埃社會主義共和國聯盟」),在其崩潰分解前,至少是個認真企圖創造現代多民族國家的例子,不像「中華人民共和國」的國名,「俄羅斯」或「俄羅斯人」並未在這個現代混合國家的名字中占有一席之地。這個簡單的事實使得非俄羅斯人比較容易認同這個新國家,也使得像史達林或布里茲涅夫這兩位非俄羅斯人成為蘇聯的領導人。另一方面,共產中國尚未成功創造具有包容性的現代多民族國家,讓藏人有家的歸屬感。最簡單的事實就是從來就沒有任何一位藏人說「我是中國人」。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。