精選書摘

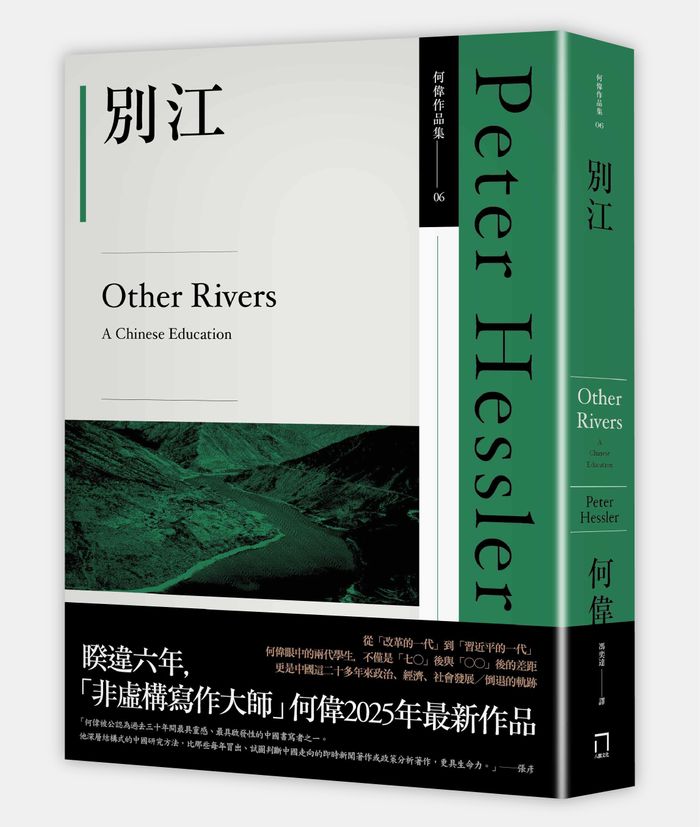

20多年前,何偉在《江城》記錄下快速發展的中國,20多年後,何偉重回中國,撫視這個既熟悉又陌生的「他鄉」。

何偉原名彼得.海斯勒(Peter Hessler),他已被公認為近代書寫中國最具靈感、最具啟發性的非虛構寫作者之一。1996年初到中國,那時他在涪陵師專教的學生多半來自貧困農村,父母能給孩子們的資源有限,他們力爭上游是為了能脫貧,對未來仍充滿期望。後來這些學生有的當上老師,有的做生意,也有的赴海外工作,多半都已結婚生子,何偉稱這些涪陵學生是「改革的一代」,是中國那些年經濟起飛的最佳寫照。

20年後,何偉回到中國,在四川大學與匹茲堡大學聯合設立的學院任教,開了一門「非虛構寫作課程」。他在新書《別江》中描寫,遇到了一群2000年後出生的大學生,幾乎都來自城市,多半是家中的獨生子女,乘載父母許多資源跟殷殷期盼,升學求職競爭也比以往更激烈,也更「內捲」。何偉稱他們是「習近平的一代」,很聰明,很有想法,但由於國家牢牢控制著社會,明明是青春年華大學生,卻「有著老靈魂。他們曉得事情的道理,也了解體制的缺點」,但對未來不抱任何幻想,也不願反抗既有制度。

從《江城》到《別江》,是兩代人的改變,也是中國近20年來發展的軌跡。本文為《別江》部分書摘,記錄何偉二度離開中國前後的時光,由八旗文化授權刊登,文章標題與文內小標由《報導者》編輯所改寫。

我寫了一份簡短聲明,證實我沒有得到續簽,再由朋友在另一個社群網站豆瓣發文。這一回,網管不到一小時就刪除聲明,但時間也夠人家轉傳230次,截圖不計其數。

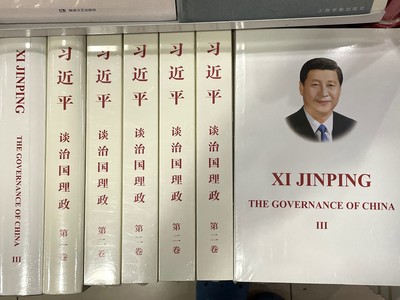

這一切都發生在5月30日。隔天,官媒正好報導習近平對19屆中央政治局的講話內容。習近平在演講時強調作家與其他人要充分傳達中國生活的細節。《人民日報》以〈習近平:講好中國故事,傳播好中國聲音〉為標題報導他的講話。文章裡滿滿的黨性,或許最是能說明共產黨為什麼總是講不好故事:

要加快構建中國話語和中國敘事體系,用中國理論闡釋中國實踐,用中國實踐昇華中國理論,打造融通中外的新概念、新範疇、新表述⋯⋯幫助國外民眾認識到中國共產黨真正為中國人民謀幸福而奮鬥,了解中國共產黨為什麼能、馬克思主義為什麼行、中國特色社會主義為什麼好。

中國政治蒼穹諸神當中,習近平給我的感覺最疏遠。以前在1990年代,同學們經常提到毛澤東跟鄧小平,口氣跟這些人物很熟一樣,但習近平不是這樣。在涪陵的第一個學期,我請同學寫自己的偶像,而當時人氣最高的公眾人物就是毛澤東,然後是鄧小平和周恩來。沒有人選企業家或商業領袖。有個男生寫說:

當然,毛澤東犯過很多錯誤,但瑕不掩瑜⋯⋯所以我認為毛澤東完全配得上世界歷史的一席之地。我看唯一能與他比肩的人就只有列寧跟邱吉爾。

我就跟多數人在中國的外國人一樣,對毛澤東沒什麼好感。但鄧小平這一號人物卻複雜得多。他的政策有時候很殘酷,包括1989年暴力鎮壓天安門廣場周邊的示威者。但鄧小平也揭開了改革開放的序幕,而身為四川人的他,也擁有我從許多朋友與學生身上看得到的特質。鄧小平為人低調、直接而實際,而且個性堅強,撐過了文革期間的反覆整肅。他的獨子在跟激進派的紅衛兵鬥爭時,跌出高樓窗戶,永久癱瘓。

不過,習近平對這段經歷的反應,感覺跟鄧小平大不相同。鄧小平顯然體認到一個人掌握太多權力的風險,於是在他成為中國最高領導人之後,給了地方領導與人民在毛澤東時代所未曾享有的餘裕。另一方面,感覺比起毛澤東的鬼魂,習近平更怕紅衛兵的鬼魂。他擔心街頭示威與組織團體,他相信鞏固權力。他對私人企業不信任的程度,甚至讓中國許多成功企業家,像是阿里巴巴創辦人馬雲等,都成了政府調查目標或別種威壓的物件。

雖然習近平大權在握,但在個人層面上,他始終是一道謎題。處處都有他的肖像與言語,而且哪怕是最撲朔迷離的談話或指示,民眾都已精於如何回應。但他跟人民之間感覺沒有情感連結,尤其是年輕人。我開始覺得我的川大學生屬於「習一代」,畢竟他們完全是在這位領導的權威底下長大的。但我也注意到他們幾乎從沒提過他的名字。4個學期期間,我想不起來有哪位同學在上課時提過習近平。我檢查過我收到的每一篇報告,總共有500多篇,提到這位領袖的次數只有22次,通常是一筆帶過。

除了這次遭舉發的恐懼,我從來沒有在川大跟哪個學生在政治上有不愉快的交流。以我的經驗,25年前的學生民族主義情緒更熾、也更沒有自覺。今天的學生感覺也更沒有興趣入黨。在涪陵時,許多最亮眼、最有魅力的孩子都已經得到招募入黨了,但我在川大的優秀學生們卻傾向不接受這樣的提議。我跟他們聊到入黨的事,他們說入不入黨並不影響他們期待擁有的職涯。

想在一個封閉體系內研究趨勢並不容易,但有些中國社會學家一直在研究這個主題。李春玲堪稱是中國的頂尖社會學家,對中國年輕人做過許多調查。她在2021年的《中國青年》(China's Youth)書中提到一種趨勢:收入愈高、教育程度愈高,民族認同會相應減少。大規模調查同樣顯示入黨的吸引力愈來愈低。但李春玲強調,這不必然是年輕人有異見的跡象。她寫道:「他們認為西方民主制度優於中國現有體制,但他們不太覺得值得去立刻建構出西式民主秩序,畢竟中國現有的制度似乎是既有處境所造就的。」

李春玲也提到,接受優質教育的中國年輕人「就是不會被宣傳風格的教育所影響」。我的經驗也是這樣,從成都實小的道德與法治課,到川大的必修政治課都是如此。

我給我帶過的5個班的大一寫作課同學,出了我20年前出過的同一份作業,也就是請同學寫下自己的偶像。川大同學選科學家和企業家最多。史蒂夫.賈伯斯(Steve Jobs)人氣很旺──有一班的兩個男生給自己取「史蒂夫」當英文名字,致敬這位蘋果創辦人。同學也喜歡流行偶像、運動員與演員。65位寫過這份作業的同學中,有4人選了毛澤東,3人寫到鄧小平,有一個人選擇周恩來。選習近平的只有一個人,於是乎,這位中國領導人就跟阿姆(Eminem)、吉姆.莫里森(Jim Morrison)、梅西(Lionel Messi),以及喬治.華盛頓(George Washington)打成平手。選華盛頓的同學寫說:「他主動放棄政治權力,這是我最佩服他的原因。」

讀完之後,我似乎可以更了解十年浩劫(文革)期間發生了什麼,也更了解現在發生的一切。歡樂而繁榮的書封底下,讓人不舒服的事情正在進行,而大家都沒有察覺。

這學期初開學,校方通知說我們學校有訊號更強的wi-fi涵蓋整個校園,可以免費使用,但要注意不要傳播任何負面資訊,畢竟不管我們放了什麼到網上,學校當局與涪陵區教委都看得到。

至於出給大一寫作課的最後一份作業,我是請同學以川大為背景,重新想像《動物農莊》。有人寫疫情版的歐威爾。在某個男生的故事裡,校園封閉起來,同學們的臉再也無法刷開閘門,激起年輕人來造反,占領校園。另一個同學則是寫她所謂的「學生主義」(studentism)。這個政治運動以兩大原則為基礎:

一、凡阻止你離校者都是敵人。 二、凡協助你出校者皆是朋友。

他們憑藉一身工夫,創造絕妙的反烏托邦官僚規矩。另一個故事裡,學校嚴禁學生喝汽水,只有海斯勒先生可以喝,他坐在自己有冷氣的研究室,啜飲著低卡百事可樂,給同學的作文打負評。有個男生寫的是一批大學部集團滲透了負責管成績的教務單位。叛亂集團計畫駭入電腦,把大家的成績統統拉高──可到了最後一幕,他們才發現監視攝影機還在運作。

一位名叫卡爾的男生寫的是不同系的聯考分數階級體系。在他的故事裡發生了一場革命,創造了一套新體制,所有學生盡皆平等,但有些人比別人更平等:

沒有老師之後,不夠自律的人完全放棄了學業,而自律的人則每天孜孜矻矻,尤其是西南口腔醫的人。即便大家都說沒有歧視,但匹茲堡學院的學生在大學入學考試中,就是比川大其他學院的人低大概15分。

卡爾的故事結尾是,口腔醫的學生展開成功的職涯,其他學生則找不到工作,敗壞了學校的名聲。

各式各樣的虛構反烏托邦作品成了20世紀的經典,政權各以不同的方式控制人民,轉移他們的注意力。《一九八四》裡的極權政府靠的是不停歇的戰爭與重寫歷史,《美麗新世界》則是用性愛與一種名叫「甦麻」(soma)的毒品。而在早期的俄語小說《我們》(We)裡,政府則是靠外科手段摘除人類的想像力。但這些未來小說全都沒有料到中華人民共和國進入21世紀變成的模樣。沒有哪個虛構世界的設定,是把威權主義、審查制度跟經濟成就、遷徙自由與教育提升結合在一起。也沒有哪個小說家能料到,對一個鎮壓性國家來說,「競爭」居然這麼好用。

我大多數學生最怕的不是監視攝影機,不是修改過的歷史,也不是通常提到政府控制時會聯想到的其他手段。同學們怕的是彼此──他們擔心的是其餘也在為分數與工作機會較勁的、有天分的年輕人。一旦競爭變得跟宗教信仰一樣強大,也就能發揮馬克思主義所謂「人民的鴉片」的功用。我認識的中國年輕人,多半已經因為為了成功而拚搏,結果變得太過麻木、分心,沒有辦法認真思考大局。

快要期末時,《常識》的成員邀請我到市中心的私宅見面。包括瑟蕾娜在內的幾位寫手正在預作準備,打算寫一篇關於各種網路攻擊,是如何可能造成校方決定不留我。大概有20名學生來開會,其中只有3人是男同學。這是中國大學生活沒那麼歐威爾式的另一個方面。歐威爾的小說帶有明顯的厭女情節,包括《一九八四》當中的若干描述:「黨最死忠的追隨者向來都是女人,尤其是年輕女人,她們把口號吞下肚,業餘幹間諜,把不奉正統的人嗅出來。」我的經驗正好相反:平均而論,中國年輕女性感覺沒有像男性那麼民族情緒高漲,對於不同觀念的態度也更開放。

我們在會上聊了將近一小時。有個女生請我把現在的政治氛圍跟20年前的涪陵做比較,我提到以前的學生常常談到領導人。「毛澤東跟鄧小平感覺就像活生生的人,」我說,「我從習近平身上感受不到個性。他簡直像個機器人。我認為他是體制的化身。」

另一個女生問我對他們這一代人的印象。我說,年輕人常常感覺避免冒險,因為他們是獨生子女,有成功的壓力。比起上一代,他們受的教育更好,也更注意外面的世界。「但我不曉得這對未來代表什麼,」我說,「或許這代表他們會想出怎麼改變體制。但也或許他們是直接找出如何適應體制。」我望著身邊一個個青春的臉龐。「你們覺得呢?」

「我們會適應的。」有個女生說,其他好幾個人點頭。 「生氣很容易,但遺忘也很容易。」另一個女生表示。 但坐在整群人後面的瑟蕾娜則說:「我們會改變體制。」

大四這一年,瑟蕾娜已經決定走寫作的路。她錄取復旦大學新聞學院研究所,這是中國最好的學校之一。6月,我參加了她在外國語學院的畢業典禮。因為疫情限制,今年的畢業典禮僅限家長參加。

畢典雖然安排在11點鐘舉行,但還是按中國的老規矩,提早10分鐘開始。300名學生坐在便宜的塑膠椅上,擠在我們教學大樓5樓的演講廳。一名行政人員、一名教授與一位學生輪流致詞。三人的致詞都很短,內容都沒有提到目前的世局、社會議題,甚或是在疫情期間從學校畢業的經驗。每一位講者都是背稿講川大歷史,提到校友保持聯絡的重要性。感覺他們的主要目的是盡快走下講台。致詞結束後,同學們列隊快步上前,接下文憑,喇叭則同時播放〈運動員進行曲〉,是中國各級學校做健康操的配樂。從開始到結束,整個畢業典禮用了整整33分鐘。典禮最後用的不是肯尼吉,而是一位行政人員對著麥克風高喊「畢業快樂」,把大家趕出去。

在一個擁有二千年傳統、重視教育的文化裡,在省裡最好的大學裡,畢業典禮卻是一派集體接種的排場。美國護理學校的畢業典禮都遠比這來得用心。但這也是中國的作風:重點不在成就,而在於經歷的過程,人們也不愛儀式。

畢典結束後,瑟蕾娜和我其他幾位學生在食堂裡吃麵慶祝。用餐區擠滿戴學士帽穿學士袍的人,拿著塑膠餐盤取餐,然後飛速吃完。同學們跟我聊起自己的規劃:安娜要去荷蘭念研究所,芬頓準備前往倫敦政經學院。南加大也有錄取他,他本來也想選南加大。但他爸媽擔心美中關係,堅持要他去英格蘭。「他們擔心要是開戰,在美國的中國學生就走不了了。」芬頓告訴我。

瑟蕾娜想在去上海之前把最後幾篇《常識》的報導做到圓滿。她最新的一篇文章講的是這學期有個川大同學在宿舍猝死的事情。死因似乎是某種未經確診的疾病導致的,但官媒上沒有報導。《常識》的這篇報導在學校裡掀起波瀾。

「導師們想找出是誰寫的。」瑟蕾娜說。 「他們有找到嗎?」我問。 「如果有,我今天就不會出現了。」她邊說邊笑:「他們以為是新聞系的人寫的。」

我們在學校北邊搭的畢典門前照相。我告訴同學們,我得去拿車,開回城裡赴另一個約。

「你把車停在馬院下面嗎?」問的人是芬頓。因為網路上小粉紅的攻擊,車停馬克思主義學院的事情成了最近張口就來的笑話。

前不久,瑟蕾娜找上了林一五,也就是先前在網路上攻擊我的匿名作者,作為為《常識》做的部分報導。他不願意把真名告訴瑟蕾娜,但他同意受訪。林一五的工作跟媒體完全無關,他是個年輕人,曾經在倫敦與北京短暫做過律師,現在則是譯者。閒暇時他會發民族主義廢文。這種人居然能形塑輿論,真是不可思議,但這是嚴審言論的一種結果。林一五告訴瑟蕾娜,他很高興川大讓我走人。「走了好,他人太老了。」他說:「他應該回去美國,好好檢討自己寫了什麼。」

瑟蕾娜聽了我的建議。她寫電子郵件給院長邱民京,請求採訪。沒過幾小時,她就被校方請去喝茶。

進了學校,有人把瑟蕾娜跟她的導師和一名校黨委帶進小房間。導師是女的,校黨委是男的,以經典的黑臉幹部/白臉幹部方式進行。導師和藹提到瑟蕾娜學業成績優秀,但校黨委卻板著臉。「妳拿到文憑沒有?」他問。瑟蕾娜說拿到了,校黨委便說她有可能會被校友會趕出去。

幾個禮拜之後,我們聊起這件事,瑟蕾娜告訴我那個黑臉校黨委本來還可以下更重手。她深信,要是事情發生得再晚一點,校黨委根本不會費心問話。「今天是我的臉消失的日子。」瑟蕾娜說。她的意思是,她已經正式從川大畢業,閘門的掃描器再也不會認得她,她也不再是校方的責任了。

但在聯繫邱民京的時候,她還住在學校宿舍,所以校黨委非得有所行動。至於黑臉校黨委,瑟蕾娜說:「他只是做他該做的事。」她也扮演自己的角色:她開始哭,答應絕不會寫到我或我的工作問題。後來她說在那種處境下要掉眼淚不難。

問話時,校黨委痛斥瑟蕾娜居然敢聯絡邱民京要求採訪。根據校黨委講話的方式,瑟蕾娜認為是SCUPI有人舉發她,但這也很難說──在她聯絡院長之後才幾個小時就被找去問話,說不定只是巧合。也有可能是校方在監控她的電子郵件。不管哪一種,都讓我感覺很糟。我應該提醒她不要深究,而建議她採美式作風直接聯絡院長也是錯的。我忘了交流的模式是這樣的,如果外國組織到了中國,受到某種壓力,其成員是有可能按照當地最糟的做法來辦事。體制綁架了每一個人。

回到美國之後,我聯絡邱院長,希望能訪問他,澄清關於我工作的情況。他用電子郵件回覆說他太忙了。後來,《紐約客》(The New Yorker)的事實查覈員聯絡邱民京,邱聲稱我從來沒有表達出簽長約的意願,還說早在疫情之前,他就有找人替換我的打算。

我也聯絡匹茲堡大學,希望能談談 SCUPI 學程的長期目標。校方答覆的方式就跟中國的機構一模一樣。一開始,匹茲堡一位發言人感覺很幫忙,但經過幾次延期後,他婉言拒絕了採訪要求。

瑟蕾娜在遭到盤問的隔天寫了信來:

等過個30年,情況比較好了,我再來寫這個「forbidden」主題。我真的很喜歡這個訪綱⋯⋯ 還記得我們上一次在《常識》聊嗎?你問我們,我們覺得未來能不能改變這個國家。我說能。我那時很樂觀。經歷了昨天幾個小時的「教育」之後,我現在變得實際很多。我感覺好像長大了一點。但我不會放棄。

兩隻貓一相遇,就能清楚看出牠們處得不好,有一種特殊模式。中國貓喜歡埃及貓,但埃及貓不喜歡中國貓。埃及貓去哪,中國貓就跟去哪,可要是靠太近,就會發生一場短暫、一邊倒的喧譁。到後來,貓咪們打量出可接受的距離,大概5公尺。牠們會一前一後,在我們家牧草地上抓老鼠跟囊鼠,彷彿有一條繩子把牠們綁在一起。

我書房的窗戶可以眺望草地和安肯帕格里河谷。下筆時,我常常想起成都那戶位於19樓的公寓,也記得錦江的景色。不知怎地,腦海裡浮現的常常是成都在地震那一夜,以及疫情之初的模樣:懸空的城市和寂靜的河,燈火浮在水面上。

說真的我嚇了一跳,直到我收到這封信,我才知道這些事發生在你身上⋯⋯為此我感覺很難過,我想找出是誰造成這一切,希望能跟你聊聊這件事。

幾小時內,我們就通了視訊。約翰看起來沒什麼變,我們稍微聊了一下事情的發展。然後他用很慢的語速再度致歉。「我完全不曉得這件事,」他說,「我記得聽同學說你被人舉報。但我不知道原因。」

他說他有微博帳號,但只用來追蹤別人,自己不會貼文。他記得我在他文章上的批改意見,但他聲稱不知道這些評語怎麼會公開。

之前在成都時,我有跟幾個信得過的學生與老師討論過這起事件。有位認識約翰的老師告訴我,這個學生感覺不是小粉紅。這位老師推論的情況,跟瑟蕾娜想像的很類似。他們倆都覺得,或許是另一位同學看到這篇文章,或者聽說裡面的細節,然後寫了那些攻擊文字。

視訊時,約翰說自己曾經跟宿舍室友提到我的批改意見。他也曾經把文章拿去SCUPI的英語寫作中心,其他學生和顧問有可能看到。根據約翰的表情,還有他願意談的這件事來看,我相信他說的是真的。

「其實,你在上面寫了那些評語,我有點不爽。」他說:「如果不談政治,我是完全同意你的評語。但我會想到政治,畢竟我身處中國的特殊環境。你的評語跟傳統政治觀點不合。」

我問具體來說是什麼讓他感到不爽。

「主權。」他說。

交談時,他完全沒提到「台灣」,反而用各種間接的用詞,像是主權、特殊環境、特殊處境。約翰和大多數中國年輕人一樣,已經精通於避免問題,他心裡有一部分不願意接觸敏感用語。他說,2019年那時候,他聽說我陷入某種舉報處境,但沒有試著了解發生什麼。他們班有些同學也是這樣跟我說。他們都曉得謠傳我有了麻煩,但他們不會特別去好奇。這很合理:中國的同學都曉得,有時候不要問問題。特殊環境、特殊處境。

約翰對於我聯絡他表示感謝,然後再度表示自己不會怨懟我在文章上的評語。「其實,假如我是美國人,我一定完全同意你。」他說:「但我不是。」

我問,換作現在,他的反應還會一樣嗎?

「還是一樣,不是評語的關係。是情感問題。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。