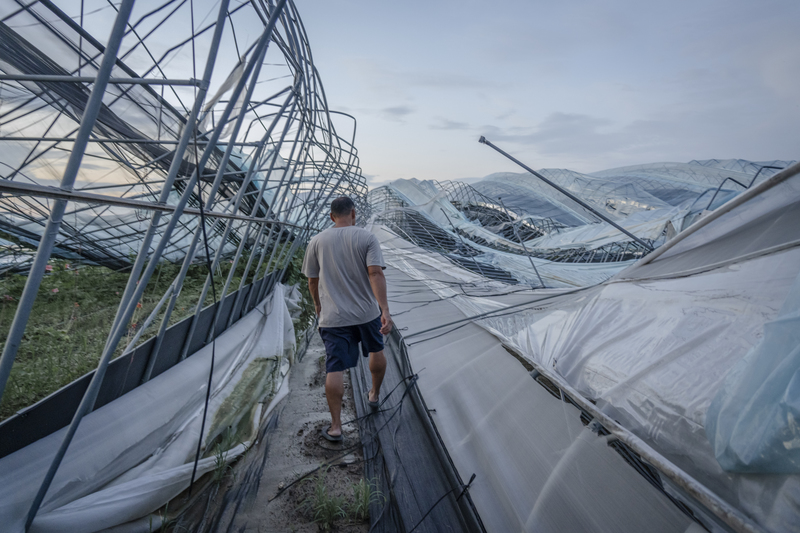

嘉義是玉女小番茄與香瓜的產地重鎮,卻在丹娜絲颱風及連日強降雨的侵襲下,溫室倒成一片廢墟,農民心血化為烏有。

由於災害規模大,重建到復耕得費時一到兩年,有人因此轉行謀生,有人快被貸款壓得喘不過氣。

為何嘉義的溫網室會倒得那麼慘?當溫室業者被指坐地起價、偷工減料,政府審核機制又能否真正把關?在極端天災愈發頻繁的當代,農民可做哪些因應?政府在「智慧農業」藍圖下的各項補助計畫,是否真能符合第一線的耕作需求?

丹娜絲颱風肆虐嘉義的那一天,41歲的農人官義峰一整夜心都揪著。「(颱風隔天)早上5點多過來看,全倒了。」才新建的3座溫室連同舊的5座,8座全被吹垮。原本7、8月預計採收的瓜果,根本來不及長大,夏季收入頓失至少上百萬元。

「(我)就在那邊哭啊,因為拚了好幾年,一夕之間全沒有了。」比雨水更冷的是農人的眼淚,淚眼迷濛中看不到未來該如何前行。

官義峰2015年回到嘉義種洋香瓜、美濃瓜和玉女小番茄,養活一家7口。今年(2025)初,他才為了儲蓄4個小孩的升學基金,貸款新建3座溫室,以擴大種植面積;不料丹娜絲颱風毀了這一切。

看著倒了一地的溫室,黑色網子纏著綠色果苗,擦乾淚,官義峰算了算,身上的新舊貸款加起來,一個月要還60,000元。10年耕耘都在農業,他與妻子一時要找到還得起貸款、又能養活家人的工作,談何容易?

嘉義太保市農二代龔育鋒也是農業受災戶。原本哈密瓜即將採收,預計收成3,000多顆的瓜,不料丹娜絲風雨毀了溫室,最後只搶收到30顆,但瓜果已遭蟲蠅叮咬,品質不佳,龔育鋒乾脆分送親友。這個夏天的收入,算是泡湯了。

「(親友)有人說放一天,切開(瓜)裡面就爛掉了,」龔育鋒表示,這次光種苗、肥料,零零總總成本就快20萬元,還不計自己的工錢。如今零收入,只能把這段時間的勞動當強健體魄。

根據農業部「丹娜絲颱風及0708豪雨農業災情報告」,截至7月21日,嘉義縣通報農業產物損失為2億6,555萬元,損失規模在台南市、雲林縣、彰化縣之後。但單看以水平棚架網室、塑膠布溫網室為主的農業設施損害統計,全台被害面積495公頃,嘉義縣就占397公頃,損失金額達8,335萬3,000元,為各縣市之最。許多經歷2016年莫蘭蒂颱風與梅姬颱風的農民都說「這次最嚴重」,還有人形容「溫室像被巨人踩了一腳」。

嘉義許多農民都跟官義峰一樣,冬季栽種小番茄,夏季種香瓜。嘉義的食用番茄產量為全台之冠,年產量占全台20.81%,尤其盛產甜度最高的玉女小番茄,也讓嘉義被譽為「番茄的故鄉」。另一方面,因為玉女小番茄較脆弱,為了穩定產出品質,農民通常會搭建溫室保護。

原本,龔育鋒正盤算擴大耕地為4分,擴大經濟規模,就可以聘個人手幫忙;但7月的風雨災,卻將他規劃中的未來吹翻了。

嘉義太保是精緻農業重鎮,太保市公所統計,丹娜絲風災約吹毀了9成溫室,也因此大量農戶都在排隊等著重建。但等待復耕期是漫漫長路,上次丹娜絲已毀了一切、近日襲台的中颱楊柳又來鬧場。龔育鋒決定轉換跑道,棄農從商,到台中太平的食品加工廠當業務。

「不知道到底好不好啦!讓社會摧殘一下,搞不好就會定下心來,專心種田。」龔育鋒說,自己是「一人飽全家飽」,所以親友聽到他的決定,大多鼓勵他「趁年輕多嘗試」。但他觀察,許多青農其實進退維谷,因為有些青農返鄉,並不像他是接下家業,已有土地和設備基礎;如果是從零開始,「你有貸款蓋新設備,就有(還款)壓力在;加上你到一定歲數,假如還要換工作,門檻比較高一點。」

官義峰便是龔育鋒口中被貸款追著跑的苦主。

「如果沒有貸款就離農啦,」官義峰權衡之下,選擇繼續從農,只是,目前尚未看見復耕的曙光。

「我問過廠商,簡易結構(簡易型溫室)的話,沒有任何風災、雨害,工班大概一個月能搭2分地。這次光是嘉義太保就有300多公頃的溫室損害⋯⋯所以廠商跟我說,明年也不一定排得到。」

但他每月仍要籌出60,000元的貸款,如果農作沒有收入,只能坐吃山空。

官義峰說,雖然為了加快重建速度,農業部農糧署公告「溫網室設施(備)承作業者參考名單」,協助農民接洽外縣市廠商;但對農民而言,還是以委託在地業者為優先,畢竟在地業者除了更了解作物特性、地況,未來溫室若有維修需求,業者也能快速支援。

「小孩每天起床張嘴就要吃,身為家長不能倒啊,」面對重建路漫漫,官義峰苦笑地說。

《報導者》實際走訪嘉義當週,連日風雨後難得出了大太陽。農地終於有機會晒乾,部分農民趕緊整理毀損的溫室棚膜,收拾設備、工具,好進行後續清運。對比一般風雨災民修復屋頂,或是果園撿拾落果時召募愛心志工幫忙,溫室受災戶幾乎都是「自己來」。

嘉義縣青農聯誼會鹿草分會會長陳惠茹在2016年時,便曾見識過梅姬颱風的威力。當時她與先生也是親手修復農園,讓她意識到:每個倒塌溫室的結構都不相同,加上風災後,許多乍看堅固的鋼夾,實際上已鬆脫,地上還可能有螺絲、S型彈簧線等散落零件,其實危機四伏,一不注意就會割傷手腳,或從棚架跌落。

「這次有農友自己拆(溫室)的時候,被管子穿過肚子,還好沒傷到肝臟,」陳惠茹認為,連理應最熟悉自家溫室的農民都會受傷,實在不敢徵求志工協助,就怕出意外。

不過,也並非每位農民都有自拆溫室的技能與經驗,加上農業缺工已是常態,災後復原更凸顯人力短缺。農民們透露,平時採收忙不過來,偶爾會向移工工頭調派利用下班、休假賺外快的外籍廠工。如今需拆除、整頓殘破溫室,移工同樣是農民的重要助力。

《報導者》採訪時就遇到6、7位機車雙載的越南移工,晚上9點多戴著頭燈上工,用鐮刀一一拆解溫室的破損塑膠布。移工們透露,每人時薪250元,手腳快的話,一個晚上能連拆好幾場。

溫室結構種類多元,農民大多以「簡易型」及「力霸型」來區分,建造成本也不相同。簡易型溫室多使用錏管做骨架,主體披覆塑膠布,上方搭配內遮蔭,四周安裝防蟲網;而力霸型溫室則利用H型鋼來支撐,立柱搭配水泥地基。

陳惠茹16年前在政府鼓勵精緻化栽種、祭出溫室搭建補助的誘因之下,與丈夫從台北回到嘉義務農,目前經營約4.8分地。她記得當年拿到約是造價5成的補助金25萬5,000元,但如今溫室興建成本已不可同日而語。這次,陳惠茹決定將倒塌的簡易型溫室改建為力霸型,陸續諮詢了10多家溫室廠商,力霸型每分地估價約170至200萬元不等,還不含風扇、遮陰、捲揚等設備。

雖然本次風雨災過後,農業部已啟動及放寬各項救助機制,例如延長救助作業受理期限、延長無息貸款期間、溫網室內設備補助50%等;至於溫網室重建補助,2016年梅姬颱風後,重建補助比例就曾從原來的三分之一提升到二分之一,這次則由50%提高到80%。但即便已有諸多救助措施,農友仍有不少難處。

此外,在嘉義縣太保市創辦與經營大原山農場的周慶原觀察到,某些溫室廠商看到政府給農友的補助提高,報價就隨之調漲。官義峰也發現,目前光是溫室受損維修的價格就比以往高1到2成;因此,他特別小心挑選信任的廠商來重建,也不敢選最便宜的建造方案,就怕業者偷工減料。

不只坐地起價的疑慮,溫室設計、用料、工法是否確實等老問題,也在風災帶來大規模損害之後一併迸發。

根據《2018年台中區農業改良場研究彙報》,2015年蘇迪勒颱風、2016年尼伯特、梅姬颱風接連襲向台灣,同樣造成許多溫網室倒塌或傾斜,並以簡易溫室受損較多。為鼓勵農友重建,時農委會(現農業部)於2016年新增農業溫室標準圖樣,依《農業發展條例》第8-1條第4項規定,「採用該標準圖樣於農業用地施設者,得免由建築師設計監造或營造廠承建」,減輕農民承擔設計及簽章費用。

按現行規定,農友若要興建溫室,只有一張溫室設計圖還不夠,須先向土地所在的鄉、鎮、 市、區公所或縣市政府申請「農業用地作農業設施容許使用」,除了檢附設施配置圖、個人資料、土地使用同意書,還得載明作物種類、產期、銷售通路的生產計畫書等。

然而,有了溫室設計圖、跑了許可申請,也不代表溫室建造就能萬無一失。審核是否能有效審出溫室結構問題?開始施工後,農民如何監督廠商沒有偷材換料、工法不實?都是大考驗。

2017年,張小姐因母親在蘭花產業當業務,有人脈又懂銷售,她決定從台北回到與嘉義僅有一橋之隔的台南白河,經營起約960坪(約3.264分)的蘭花溫室「采耘蘭園」,除了國內市場,也外銷美國。

當時,光整地、建造力霸型溫室及內部設備,張小姐就投了2,000萬,規劃設計圖、施工建造,一條龍都交給溫室廠商。張小姐單純想著「做好一點」,例如溫室四周除了披覆塑膠布,還加了防風、保溫用的中空板。

她委託結構技師檢查,才發現是溫室廠商設計出問題,鋼骨焊接也不確實。張小姐無奈地說,焊接問題並非肉眼就可看出,「我們剛決定回來(從農),怎麼可能會了解這麼多建造的東西?你怎麼知道是遇到有良心的,還是沒良心的(溫室廠商)?」

另一邊,嘉義青農董怡孜的溫室才蓋好不到兩年,也沒能從這次風災中倖免。董怡孜父親從事營造業,看到蓋溫室「很流行」,剛好也有一塊自有地,便邀學室內設計、有10年建築師事務所工作經驗的董怡孜合作「自建」溫室。

董怡孜災後請教學者,推論應是基礎結構出問題。董怡孜的溫室跨距達近12公尺,頂高7公尺,受風面較大,加上當時為了配合水槽設備,多加了縱向梁,反而導致結構頭重腳輕。

「(公家機關)既然審核過,代表溫室沒有安全疑慮。如果看圖了,結構上有問題,是不是要告訴農民?」周慶原提出疑問。他是嘉義大學農藝研究所畢業,具備豐富農業知識,與太太一起種植哈密瓜、洋香瓜,也常協助其他農友。

周慶原認為,審核機關應多認識不同溫室建材、建法,或是實地勘察,才能給農友更精準的建議。即便農友使用農業部提供的溫室標準圖,圖面也只有標示結構,沒有標準化使用材料,但管材材質、厚度不同,抗災強度也會差很多。

董怡孜苦笑,自己是農業小白,在周慶原協助下,本來很期待這次終於可以收成,現在又要一切重來。但她與父親轉念,慶幸這次是全室倒塌,如果溫室只有歪斜或毀損,不會意識到結構不足的危機,日後農損可能更慘重。

繼2016年梅姬颱風後,嘉義溫室這次又倒了一波,嘉義縣政府農業處前處長林良懋認為,很大原因是農業部2017年至2021年間推動的「設施型農業5年計畫」──5年內輔導農民蓋2,000公頃的「強固型溫網室」設施。

林良懋指出,政府當時雖然立意良善,但也給許多不肖業者可乘之機。部分無良溫室業者壓低造價吸引農民,施作時卻偷工減料;加上台灣並沒有針對溫室的設施安全規範,開溫室建造公司也不需任何證照、執照,「根本是溫室大倒閉,廠商大發財。」

至於,農民建造溫室時須申請許可,公家機關難道不是第一道防線?林良懋指出,區公所、農業處僅是審核「容許與否」,不見得有專業能力評估溫室結構是否安全或抗天災。林良懋任公職時,曾向政府提議,可將審核作業委託給台灣農業設施協會,但最後也不了了之。

林良懋觀察美國、日本、荷蘭等國的農業設施發展,認為台灣政府除了給補助外,政策及規範的推動能力落後他國30年以上。面對重建的漫漫長路,他建議農友,除了慎選有信譽的溫室廠商,也可參加設施協會舉辦的專業課程,多認識自己的生財工具;以及,可思考如何給政府壓力,從法規面來根本管控溫室品質及業者行為。

「這次補助8成,下次要全補嗎?為什麼納稅人的錢要拿來幫無良廠商買單?很多農友蓋了又倒,倒了又蓋,根本沒賺到錢。」

林良懋建議,若政府難以立即管理,畢竟農糧署有發補助,可先推行「第三方驗收機制」,把關廠商的施工品質。

除了丹娜絲颱風肆虐,災後的連日強降雨,也考驗農民在極端氣候下的應變能力。

體會到天候多變,陳惠茹在梅姬颱風後導入「四周暗管排水」系統,在溫室周圍埋設深度約90公分的排水管,以穩定水分管理;也因此,她的農地浸水後,能比他人快一倍時間恢復,不僅平日能穩定生產、減少裂果,也是本次可以更快啟動災後復原的關鍵。位於嘉義布袋的宏展農場雖然損失了上萬顆白玉苦瓜,但10多年前就為溫室加蓋的東西向斜撐架,這次抵擋西面來的狂風起了作用,負責人溫偉毅利用溫室還完好的區域,很快投入下一輪種植。

周慶原指出,近年政府力推「智慧農業」、加強「農業韌性」,但審核補助計畫的標準卻常與農民需求有隔閡。他舉例,丹娜絲風災後連續降雨20多天,作物難行光合作用,所以都長不胖,雨後隔日烈日高溫,作物又可能適應不良 。周慶原就曾在補助計畫中提出裝置人工光源,讓作物在陰雨天也能有光照,「但政府不了解、不認同我們的需求,就東問西問,好像要很多人幫我背書才可以。(政府)不是就靠著一個智慧農業議題,然後裝了一堆陽光、溫度、空氣、水的感測器,但光線不足要開燈,(卻)什麼都沒有。」只有感測、沒有解方,不算「智慧」。

除了改善設施,周慶原的溫室也規劃了一個實驗區域,種了許多不同品種的哈密瓜苗,周慶原解釋,因為每個品種對晴天、陰天的耐受度不同,如果能因應天候選擇合適品種,也是分散風險。

相對於陳惠茹、周慶原,溫偉毅除了是一線生產者,也是類似盤商角色,他與不同縣市的農友合作,以高於一般行口的行情收購苦瓜,能拉長供應產期,也能保障農友。包括他自己的產出在內,約有3成苦瓜做銷售,7成做成醃漬苦瓜、苦瓜酥等加工品。

溫偉毅說,農友結盟升級,能交流種植知識,遇到災害時也能相互協助。像是這次風災後,農友勢必得面對復甦的不穩定期,即使苦瓜品質尚未復原,仍能做加工品,降低收入壓力。

溫偉毅也鼓勵青農、新農,了解自己的條件、穩定生產最重要,「土地最新鮮的就是前面3、5年,會給人一種很會種的錯覺,」但若遇到天災、病蟲害,很容易就潰堤,這也是為什麼很多返鄉青農撐不過3年。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。