消失的正義、無罪的強暴犯、沉默的受害者,相似的情節在菲國各社會階層上演。當觸及政治勢力時,結局更加出人意料。

#MeToo運動的火,能否延燒到地球另一端?當西方世界性暴力受害者紛紛打破沉默,出面追求正義,幾萬公里之遙,菲律賓女性仍躲在暗處,想望著有一天能在她們形容為「充滿強暴犯的國家」中得到公道。

記者此行深入菲律賓各地,跟隨倡議者在鄉野地區,挨家挨戶推廣性教育;也走訪馬尼拉市中心校園,見講者鼓勵學生翻轉父權;再乘機至南方島嶼,拜訪收容所,看遭受性暴力的小女孩重拾笑容。

菲律賓女性面臨的阻礙,在超過20名性侵倖存者、倡議份子和政府官員的訪談中,漸漸清晰。這是一個由文化、宗教、父權社會和司法不公編織而成的框架。但它並非牢不可破。問題是,從哪裡開始?

2014年,菲律賓知名電視節目主持人凱薩琳.阿拉諾(Katherine Alano)從娛樂圈頂端重重摔下,原因是:她出面坦承自己曾遭知名人士性侵。隨後,成千上萬的謾罵在網路上擴散。「有一則說:『只要一顆子彈就能讓妳閉嘴。』」長達兩個月時間,阿拉諾不敢踏入自己的公寓。她第一次感覺到死亡離她如此靠近。

據阿拉諾陳述,那名強暴犯是一名擁有百萬粉絲的知名主持人。事發於2005年,當時阿拉諾才19歲時,兩人透過工作認識。那一晚,阿拉諾邀請他和一群朋友到酒吧小酌。「我沒親眼看到他動手,但他在我的飲料裡下藥。」現年32歲的阿拉諾回憶那夜,仍微微顫抖。

男子後來堅持送阿拉諾回家。

「約莫在到我家的4、5分鐘前,我開始感覺到藥物奏效,」阿拉諾下了車,踩著歪斜的步伐回屋,而男子就這麼跟著。「他堅持要我開門,我說不要。他有點不高興,接著我就昏過去了。」

幾分鐘過後,阿拉諾恢復意識時,發現男子正在脫她的牛仔褲,她感覺自己的頭撞擊著地板。不久後,她又失去意識。「每次我醒過來,就感覺自己又被強暴一次,」阿拉諾邊說著,淚水邊在眼眶裡打轉:「我開始哭,我告訴他,拜託不要,拜託不要這樣對我。」

隔日,阿拉諾醒來之時,全身遍布著男人的氣味。「我只想沖澡,然後忘記這一切。」作為一個19歲、演藝事業正要起飛的少女,阿拉諾選擇放下,並往前走。

這祕密一藏就是9年。2014年,當另外三個女人出面指控同一名男子性侵時,阿拉諾才終於打破沉默。「那時唯一閃過我腦海的念頭就是,在我之後,他還強暴了多少人?」她於是在私人臉書上發文寫道:「宇宙的正義。謝謝。9年後。報應,千萬別低估了。只要有耐心,真相會水落石出。」

貼文走漏至媒體,阿拉諾說她下一秒,立刻被全國人民唾棄。網友罵她是妓女、騙子,說她做這一切只為了出名,甚至指控她被買通。「我們在第三世界國家,人們談論性侵的方式就是你永遠不該談論它,就像這是你的錯一樣。」

阿拉諾親身經歷了什麼叫作「責怪受害者文化」。她被親友疏離,丟了演藝工作,多年來,沒有人願意雇用她。「我被毀掉,就因為我做了對的事情,」她說:「我終於明白為什麼沒有人願意開口談這些,它讓你身敗名裂。」

面對同一個性侵犯,另外三位性侵倖存者的起訴,全數被駁回,其中一位女性甚至被關押入獄。出於對司法的不信任,風波再大,阿拉諾都沒有想過尋求法律途徑解決。

「我在媒體這行工作,我夠瞭解這產業如何運作。也知道司法體系的不公、知道錢如何買回你的自由。」在演藝事業,這就像個公開的祕密,「當你被性侵、你站出來發聲,一點用都沒有。」她說,#MeToo運動前的好萊塢也是如此,只是現在西方世界有了這股凝聚的力量,「但我們卻沒有。」

每天,打開電視,阿拉諾仍能看到那名男子的節目,人們還是相信他版本的故事。「正義,離被伸張還遠得很,」她說。

每年,成千上萬的性暴力受害者和阿拉諾一樣,在司法途徑前卻步。菲律賓國家警察(Philippine National Police)提供的最新數據顯示,2017年性侵通報案件數為2,594;2016年為2,566。這數字與菲律賓統計局(Philippine Statistics Authority)所提供的9,324,存在7,000件的落差。

這之中,消失的7,000件通報案件去哪了?

「警方有過濾數據的意圖,」菲國加布里埃拉婦女黨(Gabriela Women's Party)的國會議員代表德赫素斯(Emmi de Jesus)受訪時表示,警方提供的資訊並不可靠。為了不顯失職,他們很可能會美化數據。這在總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)的掃毒戰爭後,變本加厲。

但即便是美化前的數字,仍無法反映現實。

西方世界中,以美國為例,每4分鐘就有一件性侵發生。但在菲律賓,根據女性研究中心(Center of Women's Resources)統計,每62分鐘有一名女性遭性侵。其中懸殊的差距,並非相差3倍的人口數能解釋。

包含律師克萊拉.帕迪利亞(Clara Rita Padilla)在內的專家認為,主要原因還是出於對司法的不信任。漫長的訴訟過程、上至法官下至警察的責怪受害者傾向、受害者承受來自多方的撤訴壓力,以及長期低落的定罪率,全都造就性侵受害者的沉默。

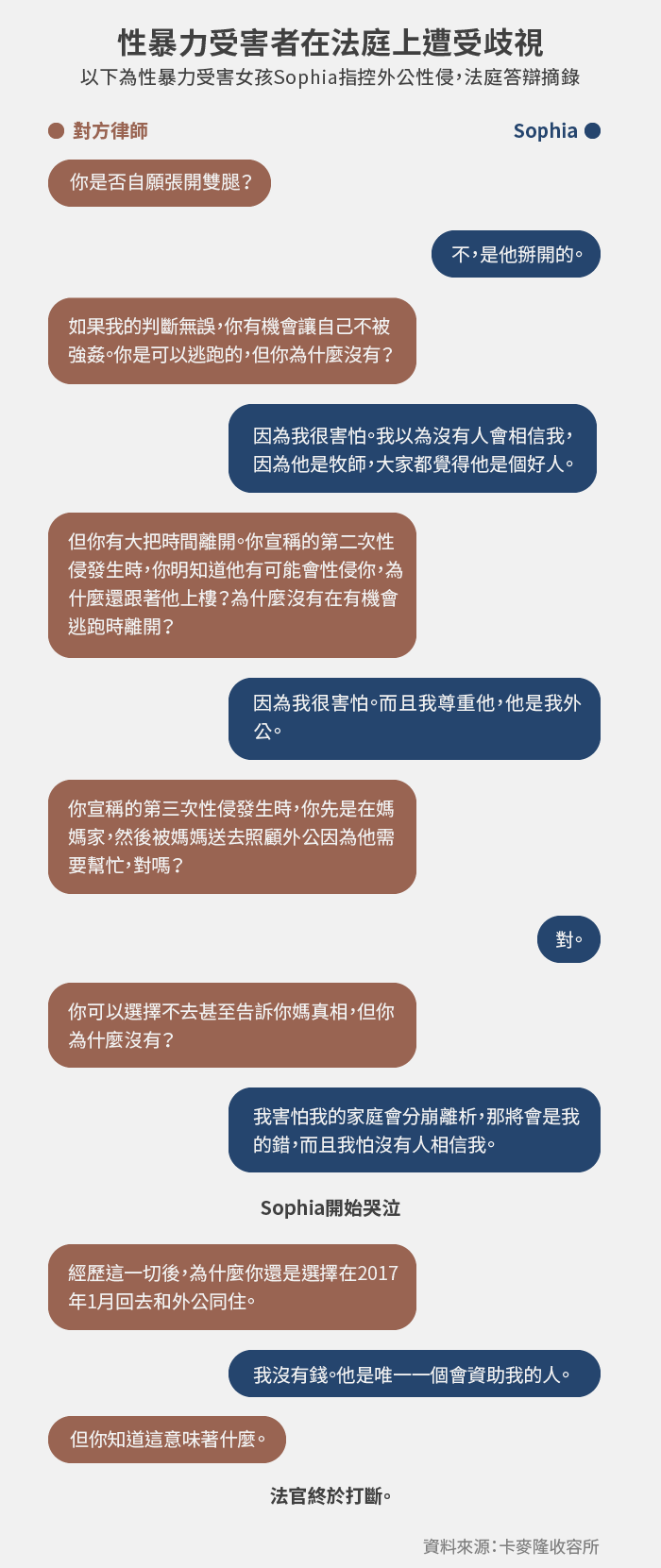

「這裡,一個案件可能拖長達8年,結果被告無罪,」帕迪利亞說,被害在漫長的司法審判程序中,不僅要承受司法人員怪罪,還可能遭被告方尖銳的用語二度重傷。

這個現象,由法庭辯駁摘錄,可知一二。

消失的正義、無罪的強暴犯、沉默的受害者,相似的情節在菲國各社會階層上演。當觸及政治勢力時,結局更加出人意料。

阿利亞.普拉薩(Aleja Plaza)就任菲律賓南民答那峨大學(University of Southern Mindanao)院長時,從沒想過有一天她會逃亡至洛杉磯,成為一名老人看護工。

2008年,她的一名女學生指控政治人物安迪.蒙塔瓦(Andy Montawal)性侵。根據當地媒體Davao Today報導,蒙塔瓦家族在菲國擁有龐大勢力。事件爆發時,他正任最小行政區「巴朗蓋」(barangay)主席,他的父親則為當地市長。

普拉薩說,蒙塔瓦始終沒有被定罪,不過他曾提議以婚姻和解。「我告訴他:『你瘋了嗎?你扼殺了她的未來,然後你一個罪犯、強姦犯,卻逍遙法外,好似什麼都沒幹過一樣?』」憤怒至極的普拉薩為了替學生伸張正義,發起了一連串的抗議。卻也使她日後的生活,陷入危險。

事發4年後,2012年12月18日,普拉薩回憶,她在百貨公司挑選孩子聖誕禮物時,蒙塔瓦迎面朝她走來。「他把45手槍亮在桌上說:『只要一顆子彈妳就沒命。』」

普拉薩知道蒙塔瓦所言不假。新聞上充斥著女孩被性侵、綁架然後殺害後,屍體漂浮在河川中的事件。「你知道,在菲律賓,他們殺人就像殺雞一樣。」為了自保,她訂了機票,留下家人小孩,隻身前往洛杉磯。

但這一走,她就再也沒回去過了。庇護身分不容許她自由回國。幾年來,她在洛杉磯落地、生根,從過去的大學院長,到現今的看護工,她說,她從來沒有後悔過。而受害學生,至今已成家,拒絕受訪。

揭露真相的,討不到公道。不說出真相的,就只能永遠活在噩夢之中。現年18歲的潔妮林(Jinelyn)回憶5歲那年,第一次被舅舅性侵的場景,頻頻皺眉。緊握的拳頭,幾乎將腿上的格紋及膝裙抓出皺摺。

「我當時在睡覺。他把我叫醒說:『我們來玩遊戲。就假裝在扮家家酒一樣。』」她用方言伊隆戈小聲說著,話語間不時夾雜長嘆和停頓。「我試著說不,但他從來沒停手。」

事發後,潔妮林的舅舅威脅她,如果說出去,要將她全家滅口。一年間,她反覆遭舅舅性侵,卻無法向任何人求救。每晚,她都擁著恐懼和被眼淚哭濕的枕頭入睡。

「在菲律賓,性侵傳出去,對家庭是一種恥辱,」卡麥隆收容所執行董事莎賓.克勞迪奧(Sabine Claudio)說。對於家庭為重的菲律賓人而言,「他們寧願選擇閉嘴,導致性侵犯可以一個接著一個的性侵。這也是為什麼我們這邊收容那麼多姊妹。」

隔年,潔妮林3歲的妹妹同樣遭舅舅性侵。潔妮林眼見著一切發生,卻只能轉頭哭泣,心中滿是愧疚。「如果我早點告訴他們,事情就不會惡化。他就會被抓去關,」潔妮林說,那時的她一心想著要快點長大,才能夠保護自己、保護妹妹。

性侵事件在3歲的妹妹揭露真相後,才終於止息。兩姊妹現在同住在卡麥隆(Cameleon)收容所。她們的母親在未經兩姊妹同意下,收下了一筆和解金,訴訟就此打住。

儘管不滿最終結果,但來到卡麥隆,認識其他相同遭遇的女孩,潔妮林說:「我很開心。我覺得我沒有這麼不同,我覺得我還能夠當個正常人。」說完,臉上終於閃現一抹淺淺的微笑。

法裔的克勞迪奧除了是卡麥隆收容所的執行董事,本身也是一位菲律賓媳婦。自從嫁了菲律賓裔的老公後,她已和家人在伊洛伊洛省(iloilo)定居多年。

卡麥隆的辦公室距離收容所約一個半小時車程。克勞迪奧早已習慣開著吉普車,往返兩地。

車子轉進田野顛頗的石子小路,不遠處,一座矮房矗立田園中央。矮房的外牆繪滿彩色塗鴉,克勞迪奧說是住在卡麥隆收容所的50位女孩們協力完成的。女孩們的歌聲遠遠傳來,見客人拜訪,紛紛上前打招呼。有的用小手挽住客人的手,有的輕撫大人的臉龐,邊說著:「你好漂亮。」

這些女孩,年紀7到20歲不等。共同點:都在遭遇性暴力後,被轉介至此收容。她們在卡麥隆復原、重建,重拾自信與笑容。

拜訪卡麥隆的那夜,克勞迪奧和社工邀請6位女孩參與對談。以性暴力為主軸,話題從「為什麼男人覺得自己可以性侵女孩?」開始。

「可能她(受害者)的行為,有點輕浮、或穿著太性感,」18歲、擁有深邃五官,白皙皮膚的艾登(Eden)說。

「所以加害者就有權利侵犯女性嗎?就因為她穿著性感?」克勞迪奧問。

「當你穿著短褲或無袖的衣服,或睡覺不穿內衣,也許就表示你不尊重自己的身體,或你不在乎你的所作所為。這樣的行為,就給了加害者動機,」另一端,16歲的何莉(Holly)說。

眼前的受害者,責怪著其他的受害者。對此,克勞迪奧事後受訪時表示,初到卡麥隆時,也不免以西方視角看待「需要被解救」的受害者。但久而久之,在菲律賓文化的薰陶下,她漸漸明白:「教育,是循序漸進的過程。」儘管卡麥隆致力賦權女孩、翻轉性別刻板印象,但現實是,菲律賓社會仍過於保守,即便在組織內部,都不免因開放程度差異,在性教育上出現分歧。

當性侵成為文化,唯有從社會各階層著手才有可能根治。受訪倡議者公認,第一步便是推動性教育;單位小至家庭、社區,大至國家。

致力推動女權及節育政策的倡議者克莉絲汀.希布恭(Christelyn Sibugon)說:「我們仍處在教育女性不被性侵,卻不教育男性不性侵別人的階段。」

在父權深植的社會中,女人往往被視為男人的產物,而菲律賓人的宗教信仰也某種程度強化了大男人主義。「作為天主教國家,我們對於女性的角色,有特定的想像,」女性法律與人權團體(Women's Legal and Human Rights Bureau)執行董事吉林.帕克拉琳(Jelen Paclarin)說。

菲律賓社會長期將女性視為次等公民的社會結構,造就了性暴力文化的普及。總統杜特蒂頻繁拋出帶有性歧視意味的「笑話」便是最佳例證。

「我們拿性侵開玩笑。連總統也拿性侵開玩笑,人們卻一笑置之,」希布恭說,性侵文化已成為菲律賓人日常生活的一部分。「人們對這些行為和用語習以為常,很少有人會提出質疑,」她說。

雖然性教育是大家公認的解決之道,但在推行上,卻頻頻遭遇阻礙。

「文化上,性是禁忌。」希布恭說:「我們總覺得和小孩談論性,就是在鼓勵他們提早發生性關係或發生更多性關係,甚至把他們曝曬在更危險的環境。」

2012年,菲國政府通過《生育健康法》(Reproductive Health Law),明文規定公立學校推動義務性教育。6年過去,教育部因為教會和家長的強力反彈,遲遲未提出一套完善的性教育課綱。

缺乏標準課綱意味著各校得發展自己的教學內容,不僅教學品質無保障,缺乏相關訓練的保守教師,更會選擇逃避談論此話題。

隨著越來越多倡議分子深入社區推廣性教育,另一批人則致力於修改現行法律,期望從國家層級著手改善。

「過去,強姦罪所保護的法益是貞操權,直到1997年,才終於修法,將強姦罪評價爲侵犯性自主,」帕克拉琳解釋,強姦罪,也因此由過去的告訴乃論改為非告訴乃論。她表示,法律及女權團體的宗旨,便是透過法律來改變大眾觀感,正視平權問題。

德赫素斯也同意,立法措施將有效推進男女平權。不過,在進軍國會前做了30年倡議分子的她表示,在國會推動性別平權,面臨的阻礙不比在社區少。

「國會裡有些男人,並不把性暴力看作國家問題。他們覺得那是兩人之間的問題,」德赫素斯說,多數男性議員認為,比起政治經濟問題,性別議題並不是首要。

但她認為,國家應該建立機制保護受害者。少了國家的支持,經費永遠短缺,資源永遠不足,而女人只會持續處在高風險的環境。

馬尼拉的交通總是慌亂。一濕熱午後,當太陽曝曬著阿拉諾一頭棕色長捲髮,照亮她立體的五官,她腳踩著夾腳拖鞋,輕盈穿梭在喇叭聲四起的車陣,一轉身便上了三輪車,朝本週的第二場校園演講出發。

「花了我4年,才終於走到這裡,才終於開始被聽見,」她說。自從丟了演藝工作後,阿拉諾持續關注女權議題,開口閉口總在談論性侵,臉書上分享的全是相關話題。有一段時間,人們都覺得她瘋了。

「我持續讓大家明白,這不是個玩笑,」她說:「這不是人來瘋,我也不是為了吸引注意而做。」儘管人們不相信她的故事,她不惜代價一說再說。她要世人明白,性侵文化真實存在著。

阿拉諾現今已成為一名女權倡議者,常受邀至大小演講談論性侵文化。「我就像一盞希望,我走過了黑暗。我知道這是可行的。」邊說著,她的眼神裡閃爍著堅毅。

不過,這不僅關乎重建,更重要的是預防。預防將會是終極目標,因為「我不想要我們的下一代被強姦,」她說。

阿拉諾認為,唯有透過教育,性侵問題才可能從根本被改善。「唯有人們開始理解性侵的本質,受害者才可能放心開口談論;當人們開始談論,我們才有可能要求修法和加強執法。」

如今,一把#MeToo的大火將西方世界點燃,但火勢尚未延燒至菲律賓。阿拉諾並不懷疑菲律賓加入這股運動的潛力,問題只是「什麼時候」?

「已經有人發動了這場戰爭。我希望全菲律賓都能響應。」她說:「但問題是,如果沒有人願意說Me,何來的#MeToo呢?」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。