姚瑞中是台灣當代不可忽略的藝術家,他的作品長期貼合社經脈動,提出「正統性」的批判思維。在當代藝術創作媒材的百花齊放下,他對「攝影」似乎有所鍾愛,為數不少的創作都是以「攝影」媒材做表現,透過周安曼的訪談,我們看到他作品之中,自創另外一種獨立於正統之外的影像潛流。

周安曼(以下簡稱周):既然是談攝影,那我們就先從《本土佔領行動》開始,從九零年代時期的作品,到後來的廢墟,以及現在的《海市蜃樓》,這幾個階段的作品都是使用攝影作為媒介,但是操作方式其實有很大的不同,可以談一下你的創作歷程嗎?

姚瑞中(以下簡稱姚):我認為創作要跟它所處的時代有所呼應,不應該只是一股被動的風潮,大家流行什麼就去拍什麼。

九零年代初期有場很重要的論戰叫「本土化論戰」,是針對「台灣美術,西方製造」這個概念進行廣泛辯論,促使許多藝術家投入了本土元素的考據、挪用宗教圖騰或者民間儀式,當然還有一些政治性的批判。1987年解嚴前後,很多的攝影工作者是從街頭報導或者紀實攝影起家,大部分是針對劇變時代進行某種目擊性任務,這就牽涉到了事件、媒體與觀眾的關係。

我一直在思考,當事件結束之後攝影還能留下什麼?我的攝影作品雖然都是奠基在「再現現實」的基礎上,但我並不將其歸納為報導攝影,而是比較偏向觀念攝影的操作。

一般來說,報導攝影的目擊者也是位隱形人,盡量不希望被攝者意識到攝影者的位置,才比較可能客觀地進行取景。我採取的方式剛好相反,我將自己置身於意圖拍攝的場域內進行對話,我所經歷的事情是個人經驗的反芻,從某個角度來講也算是歷史的參與者,而不只是旁觀者,但我用後設方式參與被定位後的歷史。

九零年代之前的台灣美術,對於台灣主體性的思考比較偏向幾種操作方式,首先就是悲情吶喊,其次是圖像挪用,或是尖酸刻薄的批判,我則採取另外一種方式回應,用嬉笑辱罵、搞笑的姿態去顛覆歷史,希望用四兩撥千金的方式將沉重的悲情宿命剝開,早期的作品大多具有這種特色。

周:你其實使用了各種不同的媒材創作,有裝置、也有錄像,但是你覺得使用攝影有什麼特別的意義在裡面嗎?

姚:舉例來說,1993年、94年的時候我對本土化議題有些反思,所以做了《本土佔領行動》(1994),不過這並不全然是攝影,而是一套結合行為與裝置的作品。

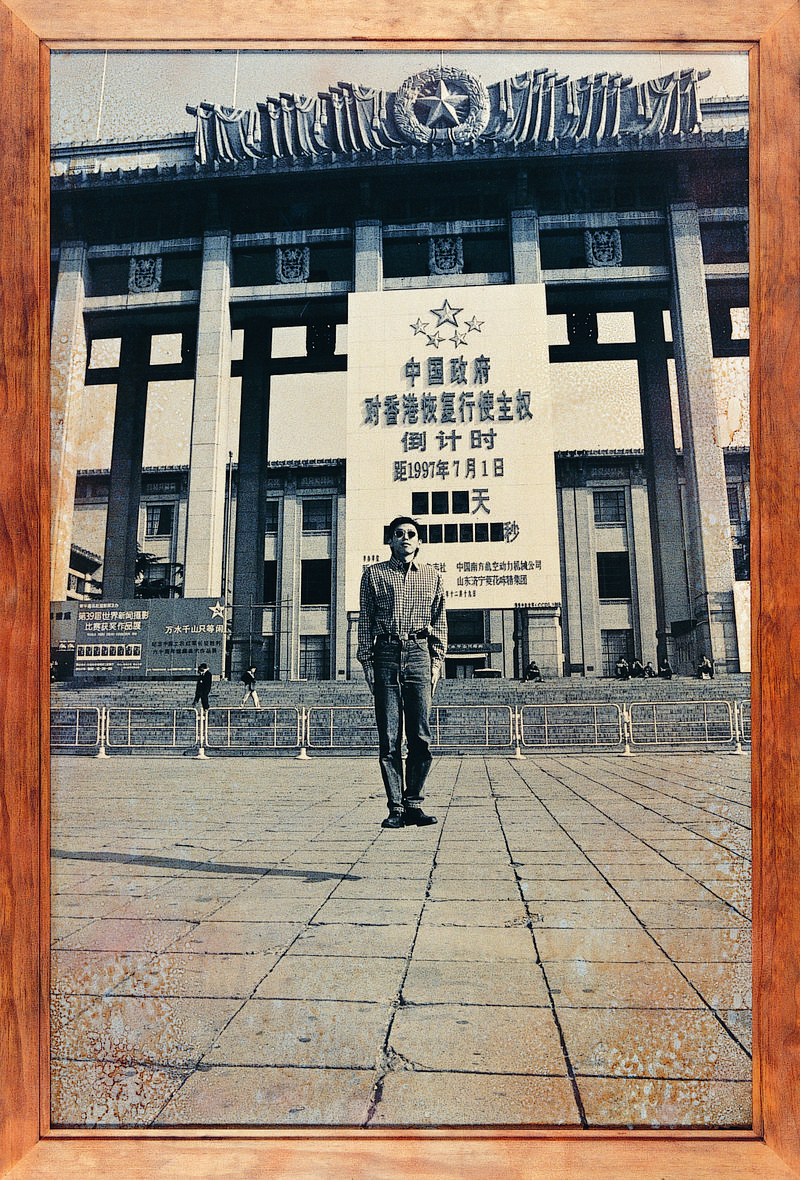

1997年之後,因為代表台灣參與威尼斯雙年展而打開了國外參展大門,所以開始思考華人在全球化當中所面臨的一些問題,於是創作了《天下為公行動-中國外的中國》(1997~2000)這件攝影裝置。過了幾年後所創作的《萬里長征行動之乾坤大挪移》(2002)與《歷史幽魂》(2007),都有其脈絡跟原因。

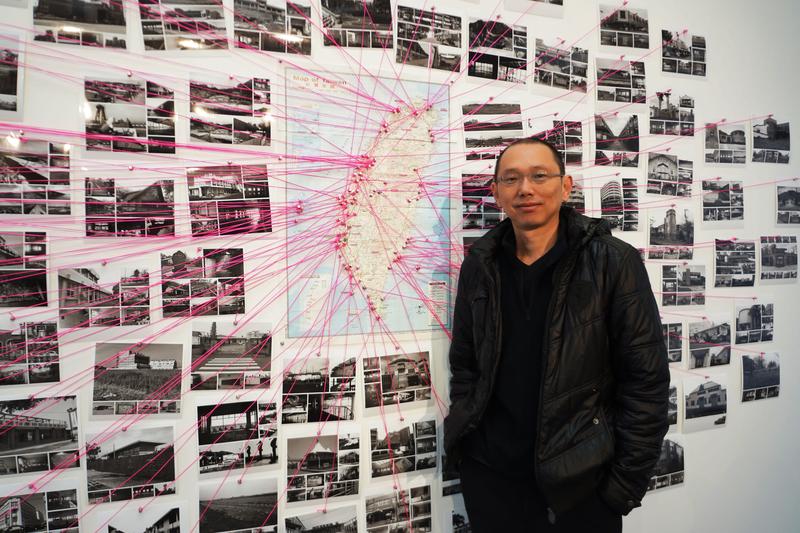

但有待發掘的問題還很多,不可能一直在做這條路線,我採取的是比較像一座立體DNA曲線,幾條路線像綁辮子一樣相互纏繞。例如《本土佔領行動》開展出了一條身體政治路線,可是投身到這類題材之後,會碰到另外一個空間政治的問題,其主要具體形象可能就是廢墟,當然還有後來專注於蚊子館的發掘,對我而言,廢墟不只是廢墟,藉由廢墟試圖談論的是在特定歷史脈絡下所形成的「政治地理學」概念。

當年做的是個人式國土普查,拍完之後進一步考掘廢墟背後的權力運作痕跡,並非只是歌頌廢墟之滄桑美感,而是指向所有廢墟都是權力鬥爭失敗所導致的產物。例如冷戰時期,共產主義跟民主陣營在西太平洋的前線金門構築了大量的軍事設施,當冷戰結束之後,地緣政治的客觀條件消長而被迫裁撤。我試圖談論廢墟背後的鬥爭集團是如何運作,以及其背後權力部署的鬥爭痕跡,藉此考據並反思整個統治權力運作的複雜關係。

周:所以田野調查的檔案化脈絡,一直是你有興趣的方式嗎?

姚:我們先談台灣早期的藝術樣貌,比較多的是一種橫向移植,就是西方美學及形式的移植或挪用,這種「拿來主義」往往缺乏在地脈絡,加上長期的戒嚴管制,所以很多的文化脈絡與歷史檔案是被抹去或被掩蓋的。所謂的機密檔案被抹去是很稀鬆平常的事,加上白色恐怖造成知識份子噤若寒蟬,因此台灣大部分的常民缺乏自我建構的史觀,幾乎都是依賴官方說法的檔案形塑自我認同。

所以外來的東西進到台灣,單單挪用其形式,等於是重複演練國外的現代藝術發展,對我來講是不夠的,因為那只算是歐美的流行形式,無法與我的生命經驗有關。所以當時回頭去找一些檔案,是隱沒於民間、不被官方說法所證實的檔案,之所以去拍攝蒐集廢墟,是對於非正典檔案的某種個人說法。

廢墟基本上是被遺忘或權力鬥爭的失敗痕跡,少有人會去正視它。可是它裡面有很多線索,我們之前所說的冷戰、黑金、地緣政治…等,其實都包含在裡面。

我拍的頭10年並沒有什麼太強烈的概念,就只是靠直覺去拍。可是當我到2000年左右發現已拍了好幾萬張底片,隱約有一些脈絡出來了。因為本土佔領行動、反攻大陸行動,都跟身體政治有關,但是光談政治性的身體是不夠的,因為身體在空間裡面,若只談身體不談空間,基本上還是很虛無。

所以我就把廢墟作品整理出來,分成4個範疇去談。

首先是傳統工業的外移與沒落,其次是冷戰下的特殊地緣政治留置的大量軍事遺跡。再來是一些傳統家屋,因為移民的因素而荒廢,譬如近30年的台商外移或是更早期的華僑移民,1949年後的三波移民潮分別是1971年退出聯合國、1975年蔣介石過世以及1980年中美斷交,很多人舉家移民到歐美等國去了。最後是談信仰的失落,我拍了很多廢棄神偶,2009年集結出版了《人外人》攝影集。

周:但是美國這種檔案是無所不用其極的。

姚:FSA的概念是經濟大蕭條,政府為了瞭解底層狀況,於是委託攝影家下鄉踏查,這些照片檔案就成為政府的施政參考。所以後來我在2010年成立「失落社會檔案室」,曾參考FSA的模式在做,差別是這些返鄉拍攝者是學生,而不是專業攝影家。

周:但是我還是好奇的地方,如果你希望重新去建構那些所謂官方的檔案⋯⋯

姚:不是建構官方檔案,而是建構民間版本的庶民檔案。

周:但是前提在於是因為你不信任官方檔案。

姚:因為我們接受的許多官方檔案充滿美麗的修辭、浮誇的數據與當權者的偏見,人民必須建構自己的一套觀看模式,因此需要龐大的DATA BASE做為支撐,就是大數據。

周:這我明白,但是我的意思是說,這樣來看的話,譬如以攝影形式來重新做為檔案呈現方式的時候,它還是經過了一個篩選的過程。就是一開始覺得,我們現有的檔案是不完整的,可是當它呈現出來的時候,又經過藝術家、拍攝者的篩選了,你覺得這個過程,我好奇的是在這些檔案再被呈現出來的時候,它的意義是什麼?

姚:官方說法是一種版本,潛藏在它之下還有很多不同版本。我會去找跟這個計畫有關的材料去對比官方說詞,比如同時間或者同樣政策之下,是否有其他見解,檔案一定要有對照組才會有價值。

舉個例子,1980年的《南海血淚》電視劇,由黨國機器刻意營造了一段不存在的歷史,增強國民的反共意識,後來證明它是虛構的政治宣傳片,所有民眾都被騙了。此外,冷戰時期還有反共義士投奔自由或是國府不斷鼓吹反攻大陸,其實我的《反攻大陸行動》(1994~1996)基本上就是用戲謔方式嘲諷這類政治宣傳。

周:所以前提是我們不停地被刻板印象的圖像所洗腦,然後你為了去對照,所以這一系列檔案呈現出來是原始於我們先前收到的檔案資料,並找到相互的對照?

姚:這些檔案庫是佐證作品的基本資料,是基礎研究的必經過程,需要做很多深入的背景調研。

周:其實它有各種方式可以去濃縮這些你累積出來的書,比如說你可以拍2個小時的紀錄片,也許它的陳述方式是更容易的。但是你卻選擇了一張一張的攝影方式。我是很好奇不是你選擇的媒材關係,你剛剛前面講它有一個對照的時候,我覺得那就是完全合理的,我們以前收到原始資料是這樣,你做了另外一種同樣的對比。這樣解讀正確嗎?

姚:對。但是因為紀錄片的性質跟我要拍的作品性質不一樣。但必然也有紀錄片要做的田調工作的那種基礎資料。可是它是比較任務導向的,所以只針對一個主題去搜索。我現在做的是比較全面性的普查,只要是任何脈絡之下的某一些細節都儘可能羅列出來。

周:這樣子的方式,跟你後來自己出了這麼多本攝影集,它有關係在裡面嗎?為什麼不是用展覽形式就可以達到,為什麼要出這麼多的出版品?

姚:嚴格說起來,展覽跟出版的效果相較之下,我個人認為出版的後遺性比較大。從經濟層面來談的話,一檔展覽了不起幾千人去看,可是一本書出個1,000本,可能放在書店一放就是十幾年,肯定會有人翻閱甚至購買。所以看過的人就不只幾千人了,甚至可能上萬人,因為書籍會經手流動,也有相關媒體的傳播管道。可是展覽往往展出1、2個月就結束了,書的出版往往不是考慮2、3個月的時效,而是拉長到十幾二十年的效應上,而且我認為一位優秀的攝影家必須要出版專業的攝影集,才能夠對自己畢生投入的事業有個明確交代。當然作品累積到一個質量要辦展覽是絕對必要的。

周:那麼出攝影集跟做展覽在選擇檔案的脈絡會有不一樣嗎?

姚:當然。我的3本攝影集概念都不一樣。

像《人外人》(2009)是廢墟迷走系列的第四類範疇—神偶廢墟,是針對世俗的偶像化概念進行的一項拍攝計畫,最早是在2000年先使用其中一些影像,陸續完成《獸身供養》(2000) 、《野蠻聖境》(2000) 及《天堂變》(2001)3件攝影裝置作品,以及在2005年舉辦「廢墟迷走」個展之後才另行集結出版的。畫面都沒有出現任何人影,也沒有敘事性,主要是談論人類想要探索超驗界所形成的某種形塑自我的方式,投射到所謂神祇的形像之上,而形像其實都是來自於人心慾望的投射。

周:但你不覺得大部分的攝影其實都是反敘事的嗎?

姚:《幽暗微光》這本攝影集其實對紀實攝影團體來講是很難理解的,因為在他們的概念中,攝影要講故事就必須要有人事物,可是我是刻意排除這些。

在我的攝影集內沒有主角,更沒有事件。但是影像閱讀者可以依應主觀意念拼湊各種可能性。

《幽暗微光》是以細胞分裂成23對染色體的概念,設計出6角形外觀與倍數的184頁,6角形可以一直拼湊蔓延,幾本攝影集攤開連起來就變成一件裝置作品。所有拍攝的物體都是博物館裡面的自然生態系與食物鏈,它不是由我們人類所構築的社會,而是遊走於微觀世界到宏觀宇宙。《人外人》是探討超驗界的現實形象,《幽暗微光》則是處理多重世界的認識論。

這兩個範疇處理完之後,我接著試圖探討意識界與夢境間的恍惚時刻,這個概念來自於我發覺底片庫內有很多幽靈檔案,根本不記得是何時拍攝的,印象中也忘記在哪裡拍的,就像電腦裡面也有很多幽靈檔案,沒人知道它是怎麼潛入電腦的,它雖然存在又覺得眼熟,卻不知道從何而來。一樣的道理,只要是攝影家都有很多的幽靈檔案, 我就把這些不知名的幽靈檔案串聯起來,成為一個看起來好像有敘事性的驚悚片分鏡表,實際上它沒有敘事,它是一個偽敘事,是從個人的幽靈檔案所串接的,拼湊出的不是夢境,而是恍神之間中空地帶的影像。

周:可是你當初在拍的時候是沒有意識的,因為這些是你後來在現存檔案裡面找出來的。

姚:我不敢說拍照的當下完全沒有意識,可能有這個意識存在,只是說那時候沒有很明確的察覺,後來也被更多記憶覆蓋。其實攝影家都有某種直覺性,但最後往往是觀念的呈現。

周:這些底片蒐集了幾年?

姚:估計有20年,我手頭上還有一堆底片沒沖出來。

周:所以你當初在做這3套是有計畫性的嗎?

姚:《人外人》是模模糊糊地隱約被某種不知名的力量帶著走。2013年出版的《小幻影》,是先前在拍的時候信手捻來先放著,直到後來概念逐漸成熟才集結出版。《幽暗微光》則是在拍攝的時候就很明確了,所以在手工放大時就全部放成失焦的照片。

周:你倒現在還用底片拍嗎?

姚:一直都用底片在拍。其實我用底片或數位都可以。只是覺得物質性的底片比較符合我對於實存物質的迷戀,因為用底片拍攝就必須進暗房放大,每次放大就如同進行一場巫師作法的儀式,透過緩慢化學藥劑的顯影將影像召喚出來。

周:《小幻影》都是在台灣拍的嗎?

姚:不一定。有的在台灣本島或離島,有些在國外。

周:所以其實地區對你而言並沒有一定的意義在?

姚:影像串接並非根據某個特定地區,而是依據類似像「私小說」的概念在編排,看似懸疑劇,又像漫無目的的晃遊,但其實並沒有具體劇情。

周:我覺得這會矛盾,因為你很刻意要避開敘事這件事情,但是當你有意識要去串一些事情的時候,它不可能沒有那個敘事,差別在於是不是直線式的敘式而已吧?而在編排一本書的時候,它那個邏輯就會出來啊!

姚:那個邏輯有可能會出來,但我不是很明確知道有一條單線敘事出來。

周:對,我覺得你的敘事可能不是單線的。

姚:也許妳說對了。這有點參考懸疑劇的概念再串接,但並沒有明確的腳本。

周:對,我覺得它當然跟早期做紀實攝影或新聞攝影是很不一樣。

姚:對讀者而言,《小幻影》可能是有敘事性的,但這是藉由真實場景所虛構的敘事,不是根據某個事件或是一場夢境而定。

周:它不是有一個寫好的腳本?

姚:沒有,就像人生從來都不是跟著腳本走的。

周:但其實你的這種反敘事性,是希望可以討論人在現實狀態之外的一些事情嗎?

姚:在意識與潛意識之間有一道空隙。譬如我在拍照的時候,基本上會意識到這個景象可能是有意義的。可是它並不是一個事件或是報導攝影,更不是什麼沙龍攝影,都不是。所以我想把它串成一部帶有個人潛意識的內心風景。

周:那可不可以說,從早期九零年代到目前,而不講LSD的話,是不是你希望可以討論一種在框架之外的東西,不管它是被檔案化,或是被建構好的一個歷史事件。因為我覺得現在這個社會就是一直不停在找尋你的類型是什麼?又被歸納道哪個地方裡面,你是否一直試圖想要用一種矛盾的方法,看起來是很有規劃、很有檔案、很有系統的方式,在做這一堆的數據累積,但其實你是在討論是一個被框架之外的東西,確是又用一個非常系統化的方式在做?

姚:這是《小幻影》想要嘗試的方向,其實其他幾本攝影集還是滿有系統的,這本則是被系統遺忘與排除掉的事物。

周:可是《幽暗微光》也是啊!所謂被系統之外,就是至少不是所謂人、生物之下會被注意到的東西。

姚: 其實我很迷戀博物館,尤其是其分類歸納的系統。可是科層化會限制某些想像力,所以我想打破科層化,把它混雜起來。

周:對,但前提是你又用非常科層化的方式在處理你所有的資料。

姚:科層化的歸納檔案是一種手段,因為資訊量太巨大了,所以必須透過編碼才有辦法快速搜尋並引用。但那是科學的方法,就藝術上來講,不見得要用那種方式去做,但像我帶領的LSD的確是用這樣的方式去做。

基本上全部都是以人為主體,就是我們在觀看經驗界之外的另外一個世界。

《幽暗微光》是以人為中心的物種所排列下去的生命細目,還原到生命的本源;《人外人》這本則是以人性為出發點,透過神偶代表的神性與怪獸所代表的獸性,交叉比對出人性的失落面。這兩本攝影集是對立的,是兩個不同層面,一個談的是超驗界,一個比較偏生命的起源。

還有另外一條路線就是「政治地理學」的空間部分,其代表物就是廢墟跟蚊子館,然後另外一些例如《本土佔領行動》 、《反攻大陸行動》 、《天下為公行動》及《萬里長征行動》(2002)都是關於個人身體的歷史回溯,都是我親身去經歷過的。

周:所以可以說早期你從自身出發,然後開始跳脫你自身的形象或是你這個主體,然後發展這個系列之後,展開另外這個階段,但是這也是連在一起的,並不是說它這麼依據時間軸來發展。

姚:這都是長時間累積的工作,因為廢墟這個主題我到現在也還在拍,只是拍的比較少,其實每個階段的不同概念,談的還是人的存在意義,也就是呈現我們所處在這個荒謬的社會跟政治條件之下的台灣。

周:可是那個幽默感就沒有了

姚:這幾類題材比較疏離一點,因為我的個性本來就很自閉。

周:我覺得你好像是一個小的藝術世界,你一個人就做了這麼多的事情,因為你剛剛給了我一個很漂亮的回答,是因為你在乎這個文化經濟,所以你只是嘗試用不同的路線去做不同的操作,可是因為我其實是想把這樣子的集合體放在一起去討論,其實它中間是有一個共同基礎點的⋯⋯

姚:你說藝術家的共同性點是不是?

周:就是。因為我覺得現在壁壘分明的點在於說,如果今天你的藝術創作跟所謂現在的社會或是政治現實沒關的話就沒有辦法加入這些討論,可是我不覺得,沒有那麼直白呈現在他作品裡面的政治性,他就不能夠一起討論⋯⋯

姚:這是有層次的。有一種是很激烈的、層次鮮明的。可是沈默也是一種反抗的姿態,完全不表態或是不抗拒,也是一種抵抗的形式。

周:那麼畫山水的姚瑞中可以跟LSD的姚瑞中對談嗎?

姚:可以啊!重點當然還是對於所謂的正統性概念做一番辯證,比如說什麼是水墨正統?約定俗成的規範又是什麼?你是不是要去打破成規或戳破說法呢?例如官方說只有13座蚊子館你相信嗎?所以我帶著學生去調查,發現了三、四百處耶!對於官方制式說法我持保留態度。

那畫山水一樣啊!我對於老祖宗說的那些也心存質疑。偽山水這部分還是延續著懷疑論者的脈絡,就是對於一個既有的、巨大的、宏觀的……

周:框架裡面的那個東西?

姚:對。就是進入框架裡再去把它給顛覆掉…也不能說顛覆掉,可能就是用另外一種方式去解讀。華人當代藝術最大的問題其實不僅在於開創新的形式,而是要先解決這幾千年以來的框架。

周:謝謝你給我這個啟發,因為我覺得這就像是現在大家都在壁壘分明的狀態之下,如果沒有做出最明顯的一個極端的時候,大家就覺得你們無法在這個平台上面對話,就像台灣藝術圈,現在就是這種所謂學術的正統性很重要。 可是在學術正統性之外,還有在於就是對我而言是一個很大的問號是,我不懂為什麼當藝術作品就像你講的我們沒有去討論太陽花運動的時候,他就、他就沒有那個有效性,或是他沒有在討論一個所謂台灣主體性,就讓我會覺得台灣藝術家希望討論的作品的框架是很固定的。對我而言是一個很大的質疑。但是因為你鋪的那張網感覺很大,其實你回到整個脈絡是很一致的。我跟很多藝術家聊過天,我覺得要找到創作脈絡是從一而終,不管他的媒材展現一不一樣,是很難的耶!

姚:本來就很難,因為人的一生那麼長,會經歷過哪麼多的事,愛過如此多的人。

周:可是你很專一啊!

姚:我也沒有很專一,倒是有不同階段啦!

周:但是你的脈絡是一樣的欸!

姚:我只是鎖定一個大方向,但還是有不同路線交織纏繞。

周: 其實今天你跟我講的時候才一語驚醒夢中人,原來你都在討論這個正統性。

姚:你知道我為什麼那麼敏感「正統性」嗎?因為我從小就生長在一個不正統的家裡,我父親是1949年從中國大陸過來的,他是民國1年出生的,清末民初有三妻四妾是很正常的事情。他從大陸拋家棄子逃到台灣從政,然後跟我母親結婚,我媽媽算是三太太,我算最小的庶子,家族排行老十,很多哥哥姊姊都是六、七十歲的人,但我們家從來都不被大房或二房承認,所以父親的墓碑上並沒有我與我姊姊「率子孫扣上」的名字。所以我們也不在族譜上,基本上我們是不存在的存在。所以我對於父權所代表的那種正統性是……

周:你是抵抗的?

姚:也不是抵抗啦,就是想做些修正。或是自創另外一種獨立於正統之外的潛流。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。