評論

「道歉」是一門學問,不只在現實中困難,在理論上也是如此。隨著西方學界於80年代開始關注轉型正義,新興民主社會到底應該向前看或向後看,逐漸形成了有別過於去左、右意識形態之外的另一種政治光譜,以西班牙的「徹底遺忘」與德國的「司法清算」兩種模式分佔光譜的兩端,南非的「真相和解」則位居中間──而「道歉」議題的浮現,基本上始於學界對於南非的真相與和解委員會實踐過程之反思,理論思索的焦點在於:(一)接受加害者的「道歉」是否為和解的必要條件?(二)究竟怎樣的行為才算是「道歉」?其目的與功能究竟為何?

進入90年代之後,政治道歉有了兩個新的轉向。一方面來自於人們對於歷史正義的要求逐漸高漲,許多民主國家的國家領導人必須對於自己國家久遠的過往的錯誤道歉。例如,紐西蘭政府於1995年正式為了曾於1863年奪取毛利人的土地而道歉,1997年英國首相布萊爾則為了1945~1949年的愛爾蘭飢荒事件道歉,而過去20年來日本首相為二次世界大戰的殖民統治與戰爭暴行正式道歉或深表遺憾的場合,更是逐漸成了一種儀式(可參考「日本就戰爭道歉發言列表」)。

另一方面則是因為,西方民主國家的政治人物的能力與公民社會的期待落差日益擴大。撇開諸如外遇、遊說、政策錯誤之類的個人理由,政治人物也必須為各種自己也難以掌控的天災人禍道歉。

相較於真相調查委員會促成的道歉研究,後兩種道歉分別增添了兩個不同的面向。第一是國家領導人的道歉能否代表國家?多大程度上能夠修復兩個民族之間的仇恨?領導人與(大多數或極少數)國民之間的立場如果不同,又該如何?究竟能帶來多大作用?第二則是往往伴隨「辭職負責」的政治道歉,究竟對於政治是一件好事還是壞事?道歉與責任之間的關係究竟應該如何是好?

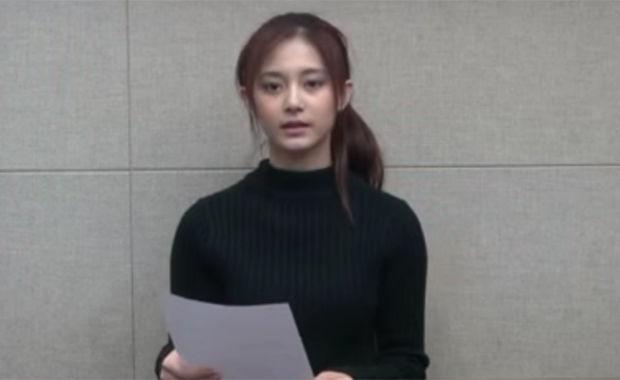

上述的各種問題,雖然有許多仍待進一步研究,但西方的「道歉學」大抵有兩個不同的理論思考方向。不過,近年來興起於海峽兩岸的另一種道歉,也值得研究。最受矚目的兩個案子,莫過於是今年1月的旅韓藝人周子瑜的國旗事件,以及日前影帝戴立忍慘遭中國電影《沒有別的愛》換角事件。兩個事件雖然起因不同,一則是藝人黃安的檢舉,一則肇因於中國共青團的質疑,但也都涉及廣大的中國網民輿論傳播,兩位當事人最後也都被迫道歉。

為了進一步討論這種同樣深具政治意涵,但有其中國特色的道歉模式,讓我們來簡單看一下西方「道歉學」至今的兩種理論。

第一種理論,認為政治道歉的目的在於達成和解。其焦點在於道歉行為的雙方之間,各自必須付出的努力。和解,是「道歉」與「原諒」兩者同時存在,也是在滿足了「誠心誠意」的必要條件之下,所能期待的最好結果。採取此一立場的學者,多半有猶太教或基督教的背景,且理論多半都涉及神學。

關於猶太教對和解的看重,英國的猶太教首席拉比塞克斯(Jonathan Sacks)清楚解釋道,《舊約聖經》基本上就是一部關於和解的故事,從上帝試圖與人達成和解,到人與人之間必須達成和解,甚至逐漸從誡命轉變成為一種儀式,定期取消彼此之間的(金錢上與非金錢上的)債務,透過不同主體之間的「認錯」與「原諒」,來層層揭露和解的真諦。基督教更是主張《新約聖經》是上述和解的延續。耶穌降臨是上帝愛的展現,也是主動尋求與人和解的努力,所有的人都可以在神的愛之中承認自己「虧欠上帝的榮耀」(也就是「罪」)之處,愛神,並且愛人,從而得到救贖。南非真相與和解委員會的核心人物屠圖(Desmond Mpilo Tutu),則是基督教聖公會的主教。他的名言「沒有寬恕,就沒有未來」,是以此為基礎的政治呼籲。

無論如何,主張誠心道歉與真心原諒兩者必須同時進行、才有真正和解的學者,他們所思考的不僅僅是正視過去的錯誤,也包含了未來的雙方關係。許多人甚至認為,即使過去敵對的雙方,也可能在一次道歉與原諒的政治儀式當中,不僅可以化解歧異,亦可促成前所未有的良好關係。

相較於上述積極正面看待道歉的和解模式,另一種看法比較消極一些。主張的學者例如美國學者史密斯(Nick Smith),僅僅將道歉的目的與可預期成效,設定在恢復雙方彼此可以「平等交談」的道德關係。採取這種看法的理論,認為道歉之所以有必要,乃因某種應有的道德關係(例如平等尊重)被破壞,所以破壞的一方必須清楚地認錯,也就是清楚地說出在哪一件事情上自己做錯。然而,認清了錯誤之後,並不必然會走向比原初更好的關係。於是,道歉與原諒,僅止於特定一個錯誤的確認與繼續影響彼此的排除,回復到本來兩人可能就存在歧見的原點,繼續對話,甚至爭辯,正如任何民主國家所允許公民存在差異並彼此爭辯那樣。

雖然上述第二種道歉理論比較消極,但仍持正面態度。其目的不在於「和解」,也不預設雙方更美好,以如同弟兄姊妹之間的「基督之愛」或至少是漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)所想像的生命共同體之「友誼」作為基礎的共同未來,而是要求原本應該「平等互相尊重」的那個關係被恢復,回到人與人原本就應該有的道德關係,但不預設雙方將會進一步攜手走向「共同」的未來。換言之,彼此互相尊重的「各自」未來,即是一個可以接受的道德處境。國內不同族群的關係可以僅止於此,國與國之間的關係更是如此。

無論如何,兩種道歉理論都預設一點:道歉必須是真的做錯了事情,才需要道歉。關鍵差異在於,積極的「和解」型的道歉以彼此的共同未來為目的,因此願意包容道歉者的所有一切,在誠心道歉之後完全接納對方;略微消極的「復原」型所理解的道歉目的,則僅止於抹去一個錯誤,而且是一個原本就不該犯的道德錯誤。恢復道德平等地位的雙方,將可獨立地自行交涉、對話,並可選擇各自不包括對方在內的未來。

置於上述西方的道歉光譜,中國網民迫使日前戴立忍所做的道歉,似乎既不屬於積極的和解模式,也不算消極的恢復平等。

首先,上述兩種模式都有清楚的「加害」與「被害」,以及其「害」為何的界定。從集體的發動戰爭、殖民暴行、違反人權,到個人行為的貪污、瀆職,都存在現代多數人可以接受的道德底線或政治規範可以咎責。然而,以戴立忍為例,究竟他做「錯」了什麼,必須道歉?中國共青團替他冠上了「台獨份子」帽子,但問題是:(一)身為台獨份子,對於中國共青團與網民造成了什麼傷害?(二)如何斷定一個台獨份子的罪行?關於第一個問題,眾所週知答案是「傷害人民情感」。但,何以傷害了人民感情,依據則剛好又是第二個問題的答案:因為身為台獨份子──雖然根據戴立忍的道歉信並非如此。

只不過,這樣兩個相關連甚至互為因果的答案,建立在一個界定不僅模糊,也難以確認,更別說量化的「加害」概念之上。再者,若其「受傷」的理由只是因為對方「沒公開示愛」或「不曾大聲宣揚自己是中國人」,那這種「加害者」身份將套用在千千萬萬的人身上,包括中國人。無論如何,這是一種把「沒有積極表示支持」等同於「反對」的做法,在邏輯上難以成立。更令人困擾的是,因為別人不愛你所以就受傷的「傷」,在道德上也不該成立。舉凡談過戀愛,或曾經追求過他人者都應該知道:我愛某人,不代表他必須愛我。當然我可以說,我因此受傷了,但,對方必須負起責任?

在傷害與加害者身份難以界定之下,強悍逼迫戴立忍道歉,還可能製造了另一個西方道歉理論底下不曾出現的情境:受迫道歉的人,其實才是受害者──換言之,受害者必須向加害者道歉!

這種中國網民逼迫出來的道歉模式,其實也在文革時期出現過。其特色不僅在於必須道歉的人不是加害者而是受害者,更在於必須道歉的事情關乎一個人的一生,而不是西方理論所認定的特定單一事項。正如戴立忍的道歉信所示,悔過的都是一生的瑣事,包括自己的出身背景,幼時不懂得愛從來沒去過的祖國,就連因為參加過反核等身為一位關心公共事務的公民及可能做的事,甚至是很多台灣人認為「非關政治」、「不關藍綠」的事,都成了必須交待的一切。這種道歉的理由,幾乎就是一個人活著的一切,根本就是因為他的「存在」而道歉,如同文革時期一個人必須因為自己不曾選擇的出身而悔過那樣!

綜上所述,受迫於中國網民的道歉既非通往和解,也不是為了恢復加害者與受害者雙方的人格平等,而是一種對於一個人的存在的否定,一種因為別人未曾說過愛你,所以就想摧毀他的自尊甚至一切的政治霸凌。這是在西方道歉學光譜之外的另一種道歉模式。它調換了加害者與受害者身份,讓網路上無數匿名者以受害者自居,逼迫一位公共領域的藝人向他們道歉。且鑑於過往經驗,道歉過後也不見恢復名譽的「原諒」,更別說因此具有道德上的平等可以與對方對話。

更重要的是,這種以「愛」為名的政治強迫,能見的未來卻僅僅是異議者將更沒有發聲的可能!

近年來全球知名度大為提高的猶太哲學家漢娜.鄂蘭向來主張,以「愛」為名的政治情感,相當危險,一來因為愛本身隱含某種「恨」,或至少對某些事情乃至於人的排除、否定,二來則是求愛不成反而生恨,將帶來種族迫害與政治災難。因此,雖然鄂蘭也主張一個政治社群的維繫,仰賴政治人物的道歉、承諾不再犯錯,加上人民的選擇原諒,而且每一次的道歉與原諒,都是對彼此生命連結的再一次確認。但,她認為政治社群裡公民之間的交往最好以「友誼」為基礎。

我深信,一個崛起的泱泱大國,應當有意願與周邊所有國家以兄弟之邦和平相處的高度,也配得上一個比現在中國網民胸襟更加開闊的公民社會。當然,倘若強迫他人示愛的中國網軍覺得如此薄弱的「友誼」太不靠譜,唯有愛才足以撐起一個偉大的祖國,那麼,也應當事先具備讓別人拒絕的勇氣,或至少心靈上騰出一個傾聽對方不同聲音的空間。畢竟,強扭的瓜不甜,霸凌來的愛,離真心最遠,人與人之間的情感如此,政治上也一樣!

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。