Hello World 國際週報》

美東時間8月18日下午3點30分(台灣時間19日清晨3點30分),美國總統川普(Donald Trump)在白宮,與緊急來訪的烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)及7位歐洲國家領導人,就俄烏戰爭的和平談判與戰後安全保障問題舉行閉門會議。會議歷時5個小時,期間川普一度暫停,致電俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)進行外交溝通。最終雖未發表結論聲明,川普、澤倫斯基與歐洲領導人也未召開聯合記者會,但川普已承諾將配合歐洲各國,於未來10至14天內提出一份烏克蘭戰後安全保障的聯合擔保草案,並在籌備川普─普丁─澤倫斯基三方峰會前,盡快協調促成普丁與澤倫斯基一對一的「無條件會面」。

這不僅是8月15日川普與普丁在阿拉斯加會談以來,美國與歐洲盟邦的首次峰會;同時也是自2025年2月川普與澤倫斯基在白宮公開爭執、引發外交風暴後,烏克蘭總統再度為了俄烏戰爭而重返白宮。

澤倫斯基與歐洲領導人的白宮行,起因於8月15日川普與普丁在阿拉斯加的高峰會。會後,川普立即致電澤倫斯基,轉述俄方的「和談條件」,並邀請他3天後赴美磋商細節。

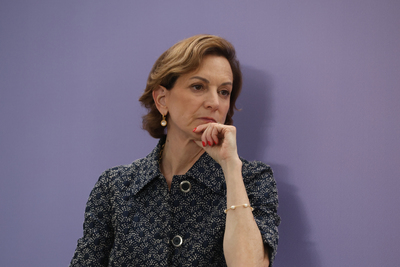

歐洲各國領導人也接到川普來電,但為避免重演2025年2月「橢圓形辦公室風暴」中川普、澤倫斯基與美國副總統范斯(JD Vance)公開激烈爭執的場面,7位歐洲領導人─英國首相斯塔默(Keir Starmer)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)、義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)、芬蘭總統史塔布(Alexander Stubb)、歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)以及北約祕書長呂特(Mark Rutte)─才臨時決定陪同澤倫斯基一同前往白宮。

德國《明鏡週刊》(Der Spiegel)指出,歐洲領導人此行白宮,雖以「護航澤倫斯基」、並「說服川普勿過於傾向俄羅斯」為目的,但協調過程卻極為匆促。例如,法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨在出發前一晚仍各自在夏季休假;德國空軍則來不及整備空軍一號,只能臨時讓梅爾茨改搭原用於國內移動的空中巴士A319行政專機,才得以及時抵達華府。

「在正常情況下,這種層級的高峰會,需要各國外交官歷時數週的精細籌備:擬定可能成果輪廓、確認爭議焦點、安排元首互動議程。然而在川普主導的白宮,事情的運作方式卻是另一回事。」《明鏡週刊》指出,直到專機降落前,歐洲各國仍無法確定白宮的行程安排。表面上,大家都大力稱讚並感謝川普主動與俄羅斯接觸、推動停戰的「勇氣」;但私下卻極為擔心──一旦川普在全球直播前提出烏克蘭與歐洲無法接受的極端要求、或澤倫斯基再度與川普團隊公開撕破臉,屆時匆促上陣的歐洲領導人們,是否真有能力與共識臨機應變突發失控的外交陷阱。

另一方面,獲得歐洲盟國鼎力聲援的澤倫斯基,則於會議前一天趕抵華府進行沙盤推演。在赴白宮會晤的數小時前,他先與川普總統的俄烏問題特使凱洛格(Keith Kellogg)會面,隨後又與剛抵達的7位歐洲領導人進行「行前磋商」,最後才於台灣時間8月19日清晨1時15分,在川普親自迎接下,於白宮展開這場關鍵的美烏高峰會。

與今年(2025)2月引發美烏外交風暴的白宮爭議相比,澤倫斯基與川普這回的「白宮二會」氣氛明顯和緩,彼此互動也更具默契。

像是川普一見到澤倫斯基,便高聲讚美他的服裝。自2022年2月俄羅斯入侵以來,澤倫斯基始終以軍裝現身,作為烏克蘭軍民「團結奮戰」的象徵;然而在2月的白宮風波中,這套戎裝卻被在場的美國右翼媒體記者葛倫(Brian Glenn)質疑「不夠正式體面、欠缺對美國政府的外交尊重」,進而引爆澤倫斯基與范斯、川普的失控口角,使峰會不歡而散。

也因此,在本次會議前,白宮禮賓司多次詢問澤倫斯基團隊是否考慮「改穿西裝赴約」。但最終,澤倫斯基仍未選擇西式正裝,而是以一套由烏克蘭設計師以軍服布料縫製的黑色軍裝外套,搭配無領帶襯衫,作為外交折衷的替代裝束。

「澤倫斯基總統,你今天的服裝打扮真的棒極了!我也為上次的風波向你致歉。」再次受邀進入橢圓形辦公室記者會的葛倫如此對澤倫斯基說道。一旁的川普也幫腔:「這就是上回讓你難看的那個記者。」不過,有備而來的澤倫斯基也以美式幽默輕鬆化解:「我記得你,你還穿著同一套西裝,不過這次我換了衣服。」

除了在穿著上面的巧妙應對外,重新回到白宮的澤倫斯基,也刻意放軟了自己總是慷慨激昂、有時甚至過於情緒化的發言風格,除了言談中不斷強調「對川普與美國的感謝」,他也沒有公開點破對於普丁和談方案的不信任感,甚至還特別帶了一封給美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)的信,感謝為她日前就俄羅斯綁架烏克蘭兒童問題向普丁發聲。

值得注意的是,隨同川普與澤倫斯基一同出席會議的白宮成員,除了8月15日與普丁同場會晤的國務卿盧比歐(Marco Rubio)、中東問題特使魏科夫(Steven Witkoff)、國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth),還包括因2月白宮風波與澤倫斯基關係緊張的范斯。范斯雖然全程參與本次美烏歐三方峰會,但他在場內大多沉默,既沒有特別與澤倫斯基破冰互動,也未再有爭議性發言。

川普先在橢圓形辦公室與澤倫斯基進行約一小時的閉門磋商,隨後兩人一同走進白宮國宴廳,與等候多時的歐洲領導人會合並拍攝峰會合影。之後,三方再進入白宮東廳會議室,澤倫斯基與7位歐洲領導人個別以英文完成開場致詞,隨即媒體清場,再由川普主持一場長達兩個半小時以上的閉門會議。

但與8月15日的美俄峰會不同,川普會後並沒有同澤倫斯基或與會的7名歐洲領導人發表共同聲明,也沒有召開聯合記者會。川普本人亦沒有現身接受採訪,僅透過社群平台Truth Social簡述會議經過,強調「自己已致電俄羅斯總統普丁,並正在安排他與烏克蘭總統澤倫斯基的雙邊會面」。

《路透社》(Reuters)與多家國際媒體皆指出,川普在與澤倫斯基、歐洲領導人的三方會議時,曾一度暫停會議以「打電話給普丁總統」,內容除了交代烏克蘭與歐洲對於和平談判的態度,也進一步說服普丁表示「對在未來兩週同澤倫斯基見面抱持開放態度」。

川普表示,在未來幾天內,美國將作為中間人之一、全力協調澤倫斯基與普丁的「烏俄雙邊峰會」;假若事情推進順利,之後他也將參與其中,盡快舉辦美烏俄三方、甚至再加入歐盟代表的四方峰會。

會後在白宮門外召開簡短記者會的澤倫斯基,也對於與普丁會面抱持開放態度,儘管他表示涉事各方尚未確認峰會的可能時間與地點,但他也再三強調:烏克蘭已做好隨時與普丁本人直接談判的準備。

然而,莫斯科的態度仍顯模糊。俄方雖對「川普的報告電話」表示滿意,但克里姆林宮僅強調「俄國願意派出代表團,繼續與烏克蘭直接互動」,卻未證實普丁是否已經同意,或承諾願與澤倫斯基直接會面。因此,德國總理梅爾茨與芬蘭總統史塔布會後也不約而同表示:雖然歐洲樂見普丁與澤倫斯基展開直接談判,「但我們更懷疑普丁只是拖延時間,他根本沒有勇氣參與任何與澤倫斯基的會面。」

法國總統馬克宏也認為,雖然美烏俄三方峰會極為重要,但莫斯科的態度仍充滿諸多變數。因此,歐洲此刻最在意的首要任務,是盡快與美國協調,為烏克蘭建立一套足以在停戰後長久遏止俄羅斯再度侵略的「安全保障框架」。

澤倫斯基則表示,在烏克蘭的國際安全擔保問題上,美、歐、烏三方目前仍處於擬定階段;白宮會談中,美方雖已表達願意參與貢獻,但尚未就具體執行方式展開討論,僅預計在未來10至14天內,以書面形式提出計畫綱要。

美國智庫戰爭研究所(ISW)分析,雖然普丁在阿拉斯加峰會上曾「口頭承諾」川普──即俄國不排除同意由美國與北約國家,為烏克蘭提供「類似北約集體防禦原則的安全擔保」──但莫斯科所指的擔保形式,實際上卻是一個充滿矛盾的外交陷阱。

因為依照普丁的設計,除了美國與歐盟,烏克蘭的戰後安全保障還必須同時納入俄羅斯與中國作為「安全保障國」。但任何針對烏克蘭的國際介入或安保條約之執行,卻必須獲得所有安全保障國的「一致同意」才能啟動──換言之,此一體系不僅無法確保俄羅斯停止侵略,反而使作為侵略者的俄羅斯及其盟友中國,得以藉此掌握對烏克蘭安全保障、乃至國家存亡的絕對否決權。

北約祕書長呂特表示,雖然在白宮峰會中,各方尚未就是否出兵常駐烏克蘭一事進行具體討論,但川普已承諾將全力「協調」以歐洲國家為主體的烏克蘭安全保障計畫。同時,烏克蘭也和川普確認兩筆高達1,500億美元的軍購合作案,一筆是由歐盟各國出資1,000億美元,協助烏克蘭採購美國武器的採購;另一筆則是美烏合作,以500億美元投資烏克蘭軍用無人機的生產。

但在前線停火議題上,川普的態度則仍然消極。儘管馬克宏與梅爾茨都公開強調「促成俄烏即刻停火」的重要性,但川普仍更同情普丁的立場──即在結構性的和平談判之前,任何暫時性的停火都只是轉移焦點卻浪費談判能量的技術性細節──而不願就停火問題施壓莫斯科。

英國《金融時報》(Financial Times)引述與會歐洲代表的匿名說法指出,本次白宮峰會「成功遠比預期正面」。原因在於,川普不僅沒有在會議上施壓烏克蘭「割讓領土」,也基本同意參加烏克蘭的戰後安全保障。

尤其關鍵的是,川普與普丁的通話發生在美歐烏會議進行當中,而非結束之後,這讓歐洲代表們大大鬆了一口氣──因為川普有個習慣,他的政策結論經常受「與自己最後一個交談者」影響,所以避免普丁成為最後發言的人,對拉攏川普的策略至關重要。即便白宮會談未能取得突破性進展,澤倫斯基與歐洲盟友的此行,仍暫時逆轉了阿拉斯加峰會後、美國會進一步向普丁立場靠攏的不安。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。