獲2017金馬獎:最佳劇情片、最佳女主角(惠英紅)、最佳女配角(文淇)

楊雅喆,1971 年生,淡江大學大眾傳播系畢業,首部長片作品《囧男孩》受邀參展多個國際影展,同時榮獲包括台北電影節最佳導演、金馬獎最佳女配角多項大獎。後又以《女朋友。男朋友》入圍金馬獎。

今年兩部入圍金馬獎最佳劇情片的電影,恰巧都與神佛有關。其一是黑白調的《大佛普拉斯》,其二是濃豔異色的《血觀音》。後者以「必修婦黑學」為宣傳號召,預告片裡又厚又黑的各種機關算盡,甫推出時立刻吸引了許多目光。

《血觀音》裡的棠家三口穿梭政商權貴,玩著「今天一塊錢買回來,明天一百塊賣出去」的迷人遊戲,一尊才開箱就弄斷掌的木雕觀音像,淪為流轉在滿腹心機嘴臉之間的賺錢工具,而棠府經營的古董舖,也順理成章成了這三雙白手套的最佳隱蔽。

身為導演與編劇的楊雅喆,為了劇本做了許多田野訪談,他嘲諷談起電影裡的暗黑設計:「裡面任何一個橋段細節,你都可以在台灣的歷史案件中找到⋯⋯壞人也沒有什麼新的招數,30年前就是超貸,到現在還是超貸。」

談起白手套的慣用手法,楊雅喆在密訪多人後,得出這樣的結論:「他們交易的工具都有一個特色,就是明明不值錢,但是隨著有錢人喊來喊去,比如一個普洱茶磚今年10幾20萬,隔幾年因為炒作,可以到上百萬。」

其實早在1942年,古玩藏家趙汝珍寫下的《古玩指南》裡,也記載了當時官場擅用的炒作手法:「如賣缺者以不值一元之破銅爛鐵送至古玩鋪,索價萬元,而求缺者即以萬元置留,如此轉折⋯⋯故全國重要官吏,無不以購買古玩,結納古玩商為進身保祿之階。」

果然,不論是太陽底下還是藏污納垢的巢穴裡,當站在巨大的利益面前時,從來沒有什麼新鮮事。

《血觀音》這片名,是算命來的。由於片名經過了幾番爭論,人無法決定的事只好交給神處理,等這三個字終於拍板定案時,戲院卻反饋太過驚悚、觀眾會怕。楊雅喆聽了只說:「這本來就驚悚片嘛!只是我們的驚悚是沒有鬼出來嚇人的,而是人心的驚悚。人心,可比鬼可怕多了。」

「小時候我很喜歡看地獄圖、喜歡看善書裡面寫的可怕故事,總說善有善報、惡有惡報。」他說自己天生憨膽,從小面對未知的恐怖,向來沒太多排斥,電影裡一句「當你聽到恐怖的事情,你只有勇敢面對,你就再也聽不到了。」活脫就是楊雅喆的性格寫照。

楊雅喆的父親是個算命師,曾為家中每個人寫下命書。17歲父親離世時,有天他收拾房子就把那些東西全仍了,「可能我爸做算命,我看了太多對算命很執著的人,但我真的比較相信如果算得準,該來的你也沒辦法,要你死,你也就死定了,怎麼樣都還是要靠自己。」

他對鬼神敬畏,認為倘若是命定之事,掛心也無用。但談起自小信仰的因果報應,在長期關注社會議題與看過許多不公不義之後,楊雅喆感慨的說:「我以前比較憤世嫉俗,會認為(果報)是窮人的麻醉劑,這輩子他沒有被懲罰,下輩子他也會變豬、變狗,後來才發現安慰無效⋯⋯,小時候相信最終會有懲罰,但長大之後,對這些信仰感到懷疑,你也知道,台灣這個社會環境,有錢判生,無錢判死嘛!」

《血觀音》裡的人為錢為利自相殘殺,不論見不見血、手法高低,幹的全是壞事。有人說電影裡的惡人實在太惡,就像看待那尊始終沒被修復的斷掌觀音像,看在虔誠人的眼裡,像一口卡著沒嚥下的氣,然而看在視錢如命的人眼裡,反正口中念佛,內心也無神,觀音像有沒有手就更加無所謂了。

因此,相較於「惡有惡報」或「現世報」這樣的論點,楊雅喆無法說服自己只是戲劇化的讓惡人遭遇突如其來的不幸,他反而讓最狠的棠夫人活到了最後,直到病床上懨懨一息。「我不會告訴你有神會懲罰他們,但我告訴你懲罰他們的,是他們做的事情。」死生之前無人能逃,身為人終將面對的老死分離,或許已是楊雅喆提供給觀眾最合適的劇本安排。

創作電影劇本時,編劇通常會以一句話寫出劇本要傳達的主旨,稱為「logline」。在《血觀音》片中黑底浮現的那句「世上最可怕的不是眼前的刑罰,而是那無愛的未來」,一直是楊雅喆寫這部劇本的logline。

「兜了這麼多年,我的確就在解釋這句話。」14歲文淇飾演的棠真、吳可熙飾演的棠寧、惠英紅飾演的棠夫人,就像平行展示了一場「愛失能」的過程:從對愛憧憬,到對愛失望,最後成了一個眼中只有自己,無愛的人。

「我想寫的是『棠夫人為什麼變成棠夫人』,這三個人其實都代表了棠夫人。」然而棠夫人的無愛或許還不是最可怕的,更叫人害怕的是「以愛之名行控制之實」。

電影裡的兩個母親,都自以為善的對女兒說出「我是為你好」,而楊雅喆想以此提問:「我是為你好,到底是為誰好?這是《血觀音》最想提出來的問題,因為我們很少把孩子當成獨立的個體,讓他有自由選擇的機會。」

「你以為牽著手教你畫畫,讓你去學琴就是愛你?都不是,那是為了他的面子好。」棠夫人對待子女是冷血控制的極致,而棠寧一面希望獲得母愛,一面又想擺脫母親箝制,衝突矛盾使得她性格暴烈外顯,像一顆不可控的炸彈,吳可熙每次在接受媒體採訪時,都說這角色實在太難演。

然而,棠寧卻也是楊雅喆最鍾愛的角色,「因為她是最有活力的,她看起來最糟糕,嗑藥吸毒、性愛成癮,可是她是裡面唯一在活、有醒過來的人,其他人都爛到骨子裡了。」

「我是用我最大的自由意識在寫這個角色,我一直覺得人要活得像人樣,那些人都活得不像人啊!什麼政治聯姻、商業財團聯姻,你怎麼不能自己選?」對楊雅喆來說,能否遵循自由意志去活,遠比就算笑到最後卻一生帶著高壓恐懼,還更加重要。

而現實生活中,楊雅喆的父母完全不是電影裡的那種類型,「在這個電影裡,除了神佛是小時候(家庭)的影響之外,『我是為你好』這個話,我爸媽都沒有說過,從來沒有,我念什麼他們都不干預。」他說母親書讀得並不多,最常給他的提醒只有:不要做壞事,「這句話聽起來很簡單,但很難,你入到社會就知道。」

楊雅喆並不是那種會讓父母操心的孩子,自覺自律,學生時連舞廳也沒什麼混過,頂多抽抽菸。唸書時成績雖然不錯,但回想起自己過往接受的教育,他憤慨地說:「你也知道我們這一代,我60年次的,在解嚴前後,我可以說我們上學上了18年,到高中畢業學到的,都是屁。」

說自己恨透了統治階層以儒家思想強行灌輸,以至於每次寫劇本時,他總忍不住在情節裡暗渡批判。三個女人的愛恨,可以只是棠府家門內的事,但楊雅喆野心勃勃,還想藉棠寧一角指稱更多:「棠寧這個角色,也等同於台灣所有平民老百姓,你以為政府是愛你的,老闆是照顧你的,你卻不知道你一直不斷的在被剝削、剝削、剝削。」從家庭放大到國家政府,是愛還是害,往往一線之隔。

從故事情節到角色性格,《血觀音》都是高濃度的重口味,楊雅喆甚至要攝影與美術試著把「花泡到水裡爛掉,但顏色還很鮮豔」的奇異感呈現出來,好與劇中人物「爛到骨子裡」的腐敗頹靡呼應。

在如此強烈的佈局下,電影末段一場棠寧與棠真海邊離別的戲,不論色調與配樂都用了與前面完全不同的手法,成了整部電影最特殊的一場。就觀影者的角度來看,或許這場戲可視為棠寧才是唯一活過的反喻,並以此凸顯其他人的槁木死灰。因此,該用什麼音樂搭配、傳達精準的情緒,變得至關重要。

起初楊雅喆選了伍佰那首較為激昂的〈心愛的 再會啦〉,但攝影師給了另一個更好的方向,「他放了《落日車神》(Drive)裡面一首老歌叫〈Oh My Love〉,他覺得應該用比較平靜的音樂。我聽了就跟他說:我選澎湃的音樂是希望畫面澎湃,但你提出來的音樂,提的比我好。」楊雅喆說。

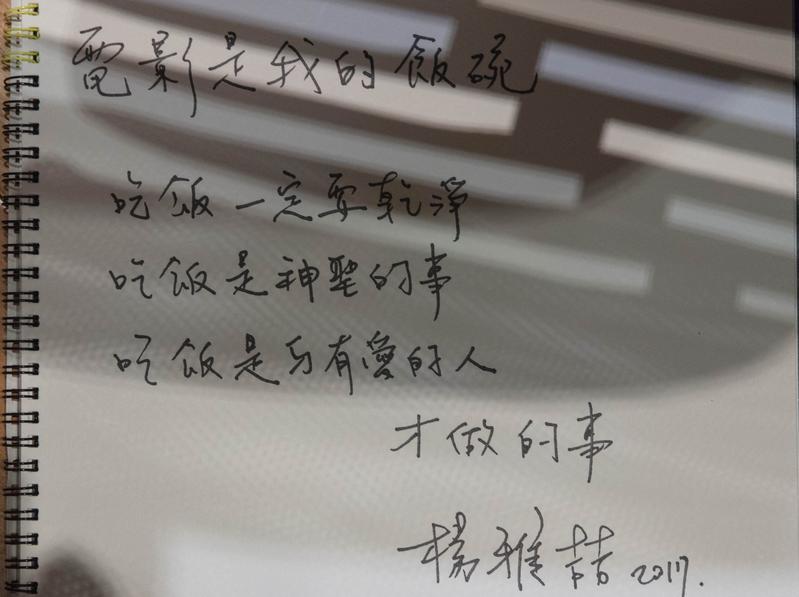

決定了音樂方向後,最後由負責電影配樂的柯智豪,以南管搭配交響樂編曲,並由年輕的創作者張雅淳填入台語歌詞,完成了這首〈滿樹翠碧〉:

早起滿樹翠碧 暮時隨風吹落 不歸根 積窗前 提掃帚 掃落葉 火燒化塵煙 熏得我淚珠淋漓

「我的目的是讓觀眾無法忘記,屏息,並且留下一分鐘的空白,讓他慢慢想⋯⋯如果沒有適當的情緒,那個鏡頭就會有點過,但因為情緒對,你盯著畫面上的那張臉,會去想整齣戲到底是怎麼一回事。」當巴奈深沉的嗓音隨著南管緩緩而出,畫面停在棠真的臉與浪靜無聲海面上,看得見的狂暴已不算什麼,因為在看不見的海面下,早已波濤洶湧。

訪問過程中,楊雅喆相當健談,如同當他在幾次電影映後座談時,他一人可以同時身兼主持與主講二角,談完電影創作概念後,不忘逗逗現場觀眾開心,有時還能流暢介紹電影周邊贈品。

但他卻說自己骨子裡其實非常討厭說話。

「所有的媒體都說我超好訪,很能聊,比如電影的QA場,如果沒有人發問,我就自己cue自己去說,去讓大家開心,但我其實是非常討厭說話的人。你一定會覺得我在唬爛,我每天刷牙出門,穿上衣服穿上鞋子的時候,我都會有一套心理建設,做完之後我才有辦法出門。」

一個討厭說話的人,卻為了畢業後的出路考量,從法文系轉讀大眾傳播,退伍後又進了廣告公司。那段日子,每當面對客戶進行簡報,都是一場冷汗直流極其耗費心力的過程。但逼迫自己去做一些不擅長的事,或許如實呼應了楊雅喆自認憨膽的性格。

「總是要長大,總是要駕馭自己陌生的東西,儘管有可能失敗。這次《血觀音》在駕馭上是會讓我緊張的,因為那個生活我一天都沒有待過,我認識最上等的家庭頂多是做銀行的高階主管這種身份,我只能盡量去吸收,去接觸所有可能的人。」楊雅喆說在他創作的幾部長片裡,除了《囧男孩》是自己決定的題材,其他都是被命題的,包括接下來打算拍攝林森北路條通女人們的故事,也是因為製片認為他可以繼續挑戰女性題材。

問他是否也會害怕有駕馭不了的時候?「當然會害怕,但就是學嘛!最有趣的事情就是學,如果都是簡單自己已經操作過的事,很無聊啊!我拍了20年,我如果沒有辦法導出一個新的母女衝突,我會很生氣,但如果你學到新的東西,或是你用新的方式表達的時候,那個東西就不值得你害怕了。」

他說自己面對難題時,不會先想到「啊!我沒有拍過有錢人」、「我沒有拍過白手套」這樣的問題,「因為如果我想到這些,就完蛋了!當你會怕的時候,你就沒法下水了。可是如果你看到的是這片海底下有什麼呢?我都沒看過,那我們去看看吧!」

潛入無聲的海底,楊雅喆笑說必須得讓自己先放膽去做,剩下的就只需要擔心怎麼閃開洋流、找到想要的目標,還有,平安的上岸。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。