【閱讀現場 X 三餘書店】

今年坎城影展把最佳影片「金棕櫚獎」頒給日本電影《小偷家族》(万引き家族)。替導演是枝裕和高興的同時,也疑惑,法國、西方人為何喜愛這部電影?他們在裡頭看到了什麼?這樣子的故事情節,現在台灣可能連報紙社會版都不想報導,畫面極其日常的電影,為何他們有興趣?甚至給了重要的一個電影獎項。

是枝裕和當年拍出《橫山家之味》時,國內外反應冷淡。在《宛如走路的速度──我的日常、創作與世界》書中,他回憶道:

不出所料,法國代理商老闆看過《橫山家之味》後大失所望,直說「太家庭化了」、「地方色彩太濃了」,這種電影歐洲人無法理解。我想,無法理解就無法理解吧,坦白說我無所謂。 儘管如此,這部電影一到海外,便完全推翻了當初的預料。西班牙聖.賽巴斯提安國際電影節上,放映結束,一位下巴留著漂亮鬍子的巴斯克大男人,邊晃著他的啤酒肚邊靠過來對我說:「你怎麼會知道我母親的事?」 同樣的感想,也出現在韓國、加拿大和巴西。 什麼叫做普遍性?思考世界所需而製作的東西,並不等同通用於世界。如果能夠像這樣注意自己內在的體驗和感情,深入挖掘而達到某種普遍性,那就是最好的。我想暫時用這樣的態度來思考自己、電影、世界這三方面的關係。 ──《宛如走路的速度》19頁

是枝裕和的電影,扣除企畫型製作的幾部片,題材大多是和家庭、家人有關。電影市場裡,這看似非常個人與小眾的主題,卻帶著標誌著日本的影片,走到全世界,許多國家都有他的影迷。他的電影為何有這樣的魅力?從他的文字書裡,或許可以找到一些思路的線索。

如果是是枝裕和影迷,看這兩本書,可以對電影裡外,有更多層次的咀嚼──喔,原來劇本有這樣橋段,場景是這樣質感──有一條隱形的臍帶,和導演兒時成長經驗,對生活空間的記憶相連。

是枝裕和小時候住在3DK(三臥一廳一廚)的國民住宅,共6人。電影《小偷家族》中,生活在狹小的空間裡,剛好也是6人。小男孩祥太喜歡躲在壁櫥裡,用手電筒看書。這和導演真實經驗,還有一部台灣電影有關。

9歲後搬到3DK的國民住宅,之前所住的老家,只有六疊和三疊榻榻米的兩間臥房,卻住著祖父和雙親、兩位姊姊和我共6人,所以毫無私密可言。那時的我,當然還沒有所謂「隱私」的概念,但也許還是希望有自己的空間吧,放學回來或吃完晚飯後的時間,好像總是在壁櫥裡度過。 台灣電影導演楊德昌的傑作《牯嶺街少年殺人事件》中,就有少年拿著偷來的手電筒,在壁櫥裡度過「孤獨」時光的劇情。看到那一幕的我,立刻想起自己的經驗(哦,原來可以拿手電筒呢⋯⋯)當時從沒想到拿手電筒的我,如果不想待在黑暗的壁櫥裡,就會在房間角落掛上白色床單當布簾,既有隔離效果又比較明亮,可以看看。 ──《宛如走路的速度》111頁

不過,如果不是他的影迷,或根本不曾看過他電影的人,這兩本書還值得一看嗎?

或許可以這麼說:比起電影,他的文字,更能展現溫柔而專注的凝視。讀者受到感染,進而思考:究竟什麼樣的人事物,可以讓自己的心安定、安住下來?找到回家的路?

日本電視節目《移居世界秘境日本人好吃驚》(和是枝裕和無關),去很多國家偏遠的村落、深山叢林裡,找在當地工作與生活的日本人。有些人結過婚生過小孩,但妻兒受不了那樣的環境而離開;有人兒孫各自過得很好,自己一個人在偏遠他方生活。節目雖然綜藝,但有禪意。

這些受訪者體現《金剛經》中的「應無所住,而生其心」。家鄉在哪?家是什麼?應該或不應該是什麼樣?家人是誰?他們不被表象的關係名詞、倫理所束縛,一個人好好的生活。

是啊,無論貧富貴賤,有無血親後代。最終,都要自己一個人生活。只是早來還是晚到的問題。

一個人生活,一個人安靜地走著。這意象幾乎是是枝裕和創作所指。拍攝紀錄片起家的他,對於社會議題,始終有強烈的關懷。他不做激動、口號式的呈現。安靜地了解、觀察,呈現一個血肉之軀在各種社會標籤名詞底下的日常生活狀態。

「你對電影裡的出場人物沒有做道德性的批判。就連棄養小孩的母親也沒有被判罪」。我是這樣回答的。 電影不是用來審判人的,導演不是神也不是法官。壞蛋或是用來讓故事(世界)變得比較容易理解,但不用是否反而可以讓觀眾將這個電影當成自己的問題帶回日常生活中呢── 那樣的想法基本上至今仍未改變。我總是期盼看電影的人回到日常生活時,對日常生活的看法能有所改變,能成為他們改掉用批判性眼光看待日常生活的契機。 ──《我在拍電影時思考的事》161頁

不管有沒有看過電影,分享是枝裕和的文字,覺得目前台灣社會受用。舉目所及,大眾媒體充斥酸民文化,喜歡共同創造妖魔化的劇本,或集體發洩偷窺欲望。如果每日都用這樣的眼光來看待他人與世界,用道德化語彙去詮釋,標籤名詞式放大彼此的差異,就不可能有機會去理解他人的生命,更不可能去包容、不太可能和諧地共同生活。

如果說有民族性這種東西,台灣的民族性似乎較少把目光焦點放在自己身上。自己與腳下的土地、與內心、與他人、與地球、與宇宙,要對話些什麼?該怎麼生活?這些花在自我省思的時間,多過批判他人,自己的內心也較能平靜。

平靜,就能沉澱與思考,不易被他人牽著走。

思考後,知道自己不足,那要如何超越?往往是無法超越的。需要的或許是人與人的陪伴。是枝裕和的創作,很多都與這有關。有被遺棄的人互相陪伴;《我的意外爸爸》是兩家的管教風格互補;《小偷家族》那樣沒有血緣關係,卻互相陪伴的人性交會。

至少因為我是從紀錄片出發的,所以作品絕不會是從「我』之中產出來的,我的認知是:作品是從「我」和「世界」的切點產生的。尤其影像得通過名為攝影機的機器,所以更為顯著。不是為了傳達自己的訊息,「使用攝影機是為了自己和世界的相遇」才是紀錄片的基本,也是跟劇情片最大的不同之處吧。 一如前面提到宛如吉野弘詩句「人活著本來就有缺乏,得經由他人而得以完滿」的人性觀點,作為電影哲學也跟自己十分密合。 ──《我在拍電影時思考的事》212頁

他曾在書中寫下:「我並不喜歡主角克服弱點、保護家庭拯救世界這類的情節,反而很想描寫英雄不存在、只有平凡人生活的、有點髒汙的世界突然展現的美麗瞬間。這種時刻需要的並非咬緊牙關的硬氣,而是可以得到他人協助的弱點不是嗎?」

是枝裕和的電影與文字,給人的力量,大致如此。他不教人勇敢,反而是正視自己的不勇敢,將不足處交予其他人;不煽動人去追求什麼(表象),而是不執著這樣的虛象,珍惜所有的相遇。無論時間長短。

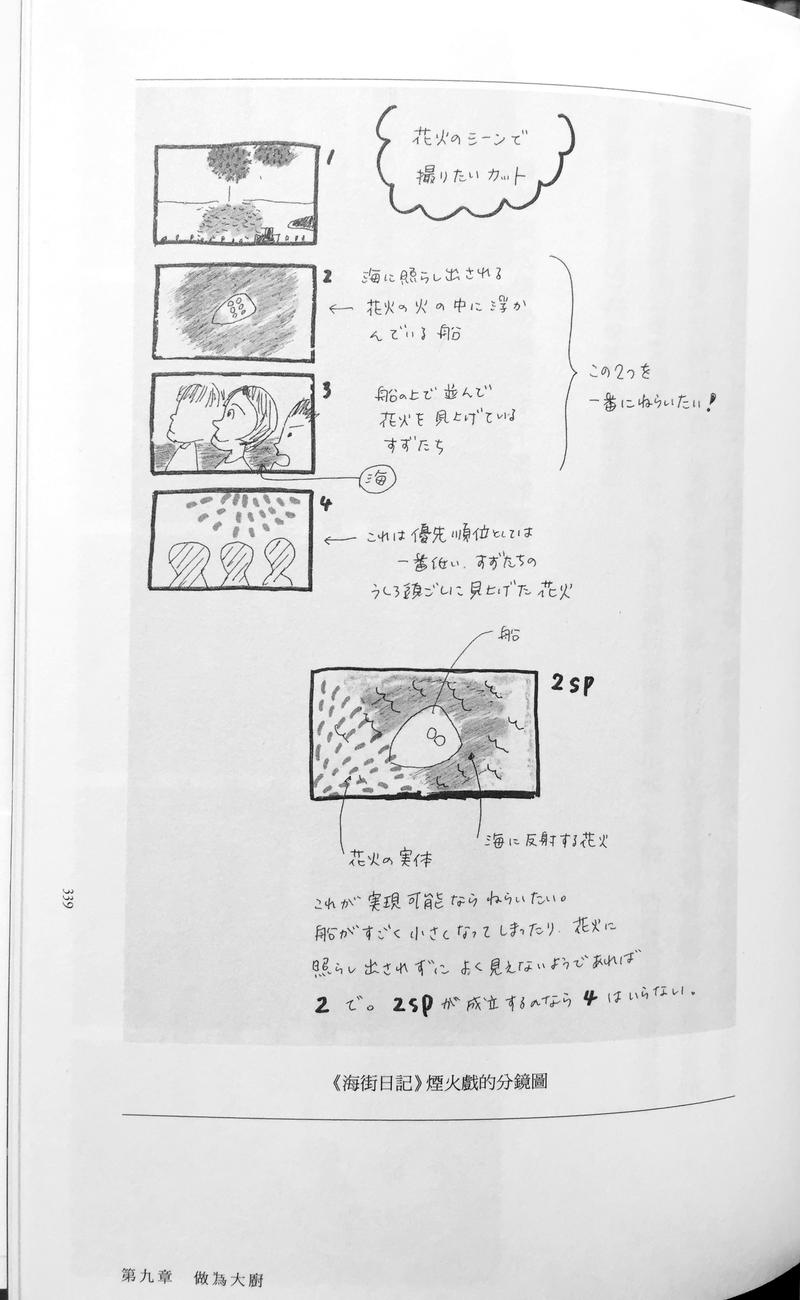

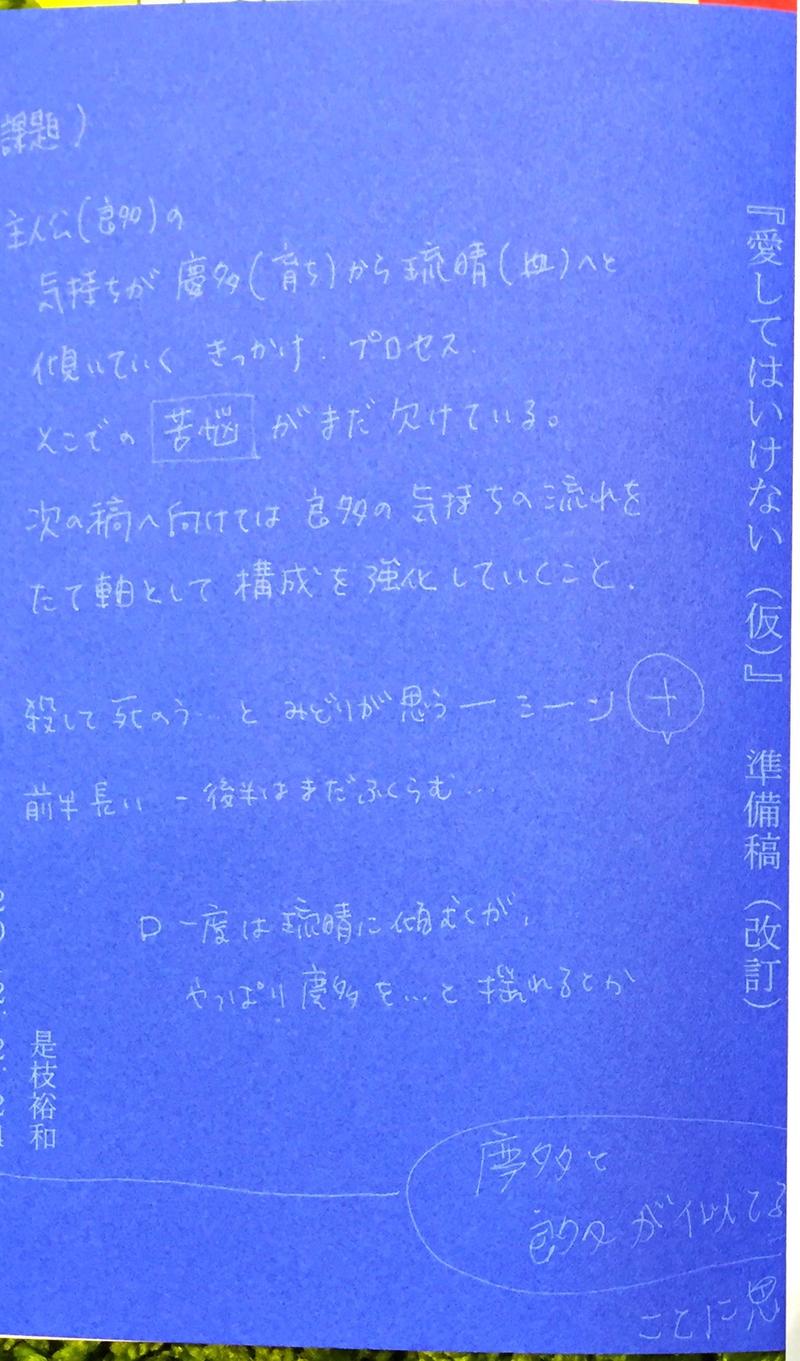

他的書也讓電影中的故事,有了更長的時間綿延。相較於《小偷家族》的主場景房子是在攝影棚搭景拍攝,《海街日記》中,四姊妹住的老屋,是在神奈川縣勘過很多景之後,好不容易找到的實際房屋,裡面還住人,屋主原來只答應借拍外觀,後來好不容易答應連內部也出借。導演希望演員們坐在門廊,真的可以感受到風吹來,而非在演戲。

那棵梅樹,是拍攝時種下的。電影殺青後,梅樹繼續在院子裡,生長開花結果,至今還生生不息。彷彿香田家四姊妹仍一直住在那裡。

拍完後發生一件好事。和雜誌合作出《海街日記》的特刊號時,拍攝我的訪談也順道造訪久違的老屋,屋主說「梅花開了,請來賞花」。走到中庭一看,樹上開滿美麗的白色花朵。幾個月後收到通知「採收梅子了」和釀好的梅酒。儘管拍片期間,讓屋主家人很不自由,但四姐妹從庭院眺望的梅樹今後每年都將開花結果的話,也算是對屋主一家的小小報恩吧。 ──《我在拍電影時思考的事》336頁

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。