說到當代日本拍攝家庭片的導演,一定會提起是枝裕和。從第一部劇情長片《幻之光》一舉拿下威尼斯影展最佳導演新人獎,國際影展獎項便一一成為他後續作品的註釋,這些經歷讓人直覺以為,他幾乎是那種人生不太需要整形的人。

但他最新作品《比海還深》劇本第一頁卻寫著:「我們都無法成為自己想成為的大人。」

整型診所漆成粉色的泥牆掛上巨型廣告招牌,填上中日文交錯的詞句:身體部位、手術方式、價目、療程時間,大意不脫如此:「如果你沒長成你要的樣子,讓我們幫你一把吧。」側身抱胸的醫師群像,目光閃爍地越過窄巷,與酒店二樓內的客人交會。

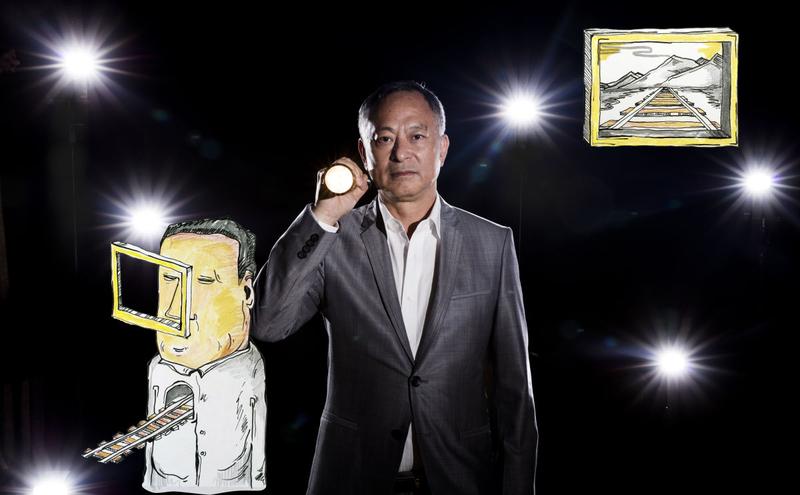

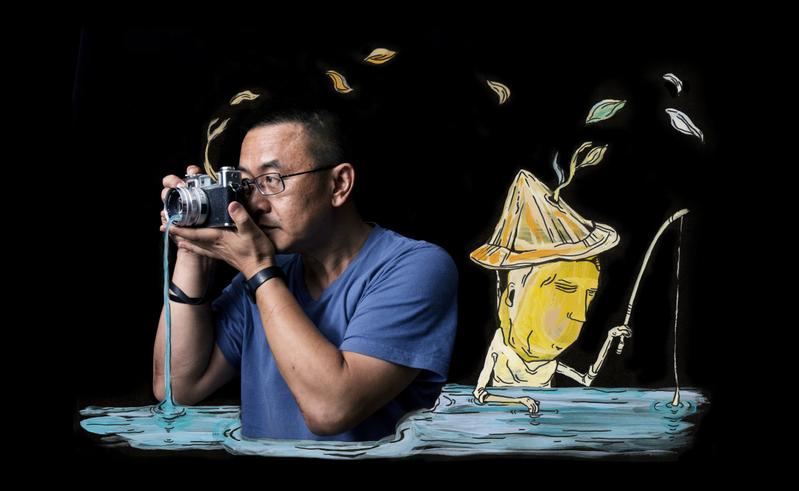

是枝裕和背窗坐在那片景色之前,不帶過多表情、沈靜地回答前一名雜誌記者的問題。

國際電影導演為新片宣傳的行程時常如此,在影展前一天抵達,一、兩小時內接受三、四家媒體馬拉松式的專訪,參加首映,出席媒體聯訪,然後離台。等待的時候,我想起高雄電影節短片策展人鄭秉泓前一天向我形容:「是枝裕和本人看起來就是一隻溫順的小熊。」

他的確不是「狼性」的導演,電影也一直帶著內斂的安靜。他首支劇情片《幻之光》中,丈夫自殺的妻子改嫁到海邊小鎮,大量中遠景的長鏡頭,時常讓觀眾看不清女主角面目,成了難以解讀的憂傷和壓抑,被留下的人,日子仍慢慢到來、緩緩流逝。這一部片,讓他一舉拿下了當年(1995年)威尼斯影展最佳導演新人奬、最佳攝影奬。

後來國際影展獎項一一成為他作品上的註釋,是他擅長的家庭片之外,認識他最速成的方式。

2004年,出演他第四支劇情片《無人知曉的夏日清晨》、年僅14歲的柳樂優彌,成為坎城影展最年輕的影帝;2009年,他以《空氣人形》這支片入選坎城影展一種注視單元;2013年,《我的意外爸爸》這部作品,更讓他獲得當年坎城影展的評審團獎。這次的新片《比海還深》,也沒意外地入選坎城影展一種注視單元。

單看經歷,他幾乎是那種人生不太需要整形的人。

「我今年54歲了,但跟我當年想像可能會成為的導演,走向完全不同的方向。」是枝裕和當年想成為的,是台灣導演侯孝賢。

去年日本《SWITCH》雜誌邀請是枝裕和寫下這20年來對自己影響最深的9個人,6個導演中,侯孝賢就是其中一位。當我問他這個問題時,他思考許久,給了一個簡單到不像恭維的話。

「大好きだ(最喜歡了)。」

1989年,27歲的是枝裕和一邊做著電視助理導演的工作,一邊開始寫電影企劃,寫下了《無人知曉的夏日清晨》的原形劇本。他想以此出道,帶著企劃見了好幾個電影製作人,卻始終不受青睞。1993年,他來台灣拍攝侯孝賢跟楊德昌的紀錄片,那次見了侯孝賢後,才讓他決心,無論如何要將電影拍出來。

「我覺得如果沒有真的認識侯導的話,我現在可能不見得會成為一個電影導演。」

候孝賢的電影,其實沾黏上是枝裕和無法言喻的鄉愁。

他的祖父母當年因為同姓氏在日本無法結婚,兩人從奄美大島度過大海,到高雄生活,生下了他的父親。父親喝醉時,經常提起這個「故鄉」,但是枝裕和往往半調子地聽,記得一些香蕉好吃、父親放學後打網球的片段,直到看了侯孝賢《童年往事》、《戀戀風塵》裡的日式建築,瞥見裡頭細膩複雜的家庭關係,才疊上父親的青春記憶,給了他「這就是父親形容的風景嗎?」的愧疚與懷念。

在電視製作人的邀請下,是枝裕和開始了他第一支劇情片。共同編寫的「幻之光」分鏡腳本上,是枝裕和像認真的學生,細細寫上「哪裡哪裡要拍出侯孝賢的感覺」,還找了當時與侯孝賢合作過《戀戀風塵》的台灣音樂人陳明章進行配樂。這部片讓他終於有了跟侯孝賢一起聊電影的機會,但反而被唸了一頓,侯孝賢當時還問他:「你提前畫好分鏡腳本了吧?」

後來他發現自己無法成為侯孝賢。

「自己當了電影導演之後,才慢慢的發現越來越多要面對的、自己的課題。」從電視紀錄片導演轉成電影導演,是枝裕和早期的電影多對準當代社會。

2001年《這麼⋯⋯遠,那麼近》(Distance)以沙林毒氣事件為主幹,講述公共視線之外、加害者家屬的故事;《無人知曉的夏日清晨》取材1988年東京巢鴨兒童遺棄事件,母親和情人跑了後,長子成了家的照顧者,跟弟弟妹妹在東京公寓裡勉強生存。電影的最後,柳樂優彌將死去的妹妹屍體裝進行李箱裡,搭上往羽田機場的電車,是枝裕和用了那個搖晃晃的畫面,將長子奮不顧身、「無論如何也想讓妹妹坐這趟列車」的心情,拍得安靜而心碎。

對於片中拋下子女的母親,是枝裕和則維持他電影一貫的態度,沒有道德性的裁判或譴責。

他曾說,希望自己的電影像紀錄片組探訪一個家庭;他還說,電影的存在也不該為了審判個人,不存在壞人的電影裡,少了輕易明朗的特質,觀眾在走出戲院後,更能去想像片中人物的明天。

他的電影還一直關於生死,在死亡的過程之外,描述人們如何面對「喪失」。《幻之光》女主角消失的奶奶、走向電車自殺的丈夫;《下一站天國》裡取捨回憶的死者;《無人知曉的夏日清晨》年幼身亡的妹妹。

一直到,他自己也成了服喪的人。

2008年的《橫山家之味》(Still Walking)、2012年他首次執導的連續劇《回家》(Going my Home)及今年上映的《比海還深》,都是他追憶已故父母的作品,處處能找到他私人經驗的蛛絲馬跡。而這幾部的男主角,都是身材高瘦的阿部寬。

「外表雖然是天差地別,但他可能有比較容易讓我自我投射的地方。」他形容阿部寬是個越認真,就越有喜感的人,而且隨著年紀增長,身上越是哀愁與落魄。

「他可以演非常經典的悲劇英雄,也可以演很有趣的喜劇。在我的作品裡,我要他演中間值的,他可以很細膩詮釋出一般人的悲歡喜樂,不是大悲、也不是大喜,是剛好中間的、平凡的情緒。」

軟弱無用但卻不討人厭的男人,也成為是枝裕和近來最常描寫的角色。

「可能包括我自己在內,身邊很多這種人吧。」

他曾在自己的書裡寫下:「我並不喜歡主角克服弱點、保護家庭拯救世界這類的情節,反而很想描寫英雄不存在、只有平凡人生活的、有點髒汙的世界突然展現的美麗瞬間。這種時刻需要的並非咬緊牙關的硬氣,而是可以得到他人協助的弱點不是嗎?」

於是三部片裡的阿部寬各是一部分的自己,成了強烈的互文。

當《回家》裡阿部寬在父親病倒時冷漠地說出「父親本來就有我們不知道的一面」時,《比海還深》的阿部寬卻在家裡附近的當舖發現,總是缺錢的父親曾拿著他得到文學獎的小說去典當,直說那是一部未來會增值的作品。

《回家》最後一集裡,阿部寬在父親喪禮上,撫摸父親臉上鬍子哭泣的鏡頭,來自是枝裕和孩時坐在父親腿上看球賽,臉頰被鬍鬚扎到的真實觸感;《比海還深》裡阿部寬去的當舖,原型為是枝裕和父親常去的按摩店,那間店裡,是枝裕和曾無意間發現關於自己的剪報。原來平常做人隨便、欠了不少債的父親,過去一直默默支持他。

雖然曾被姊姊責罵「家庭記憶不是屬於你一個人的」,但他仍一再把鏡頭伸往私人經驗裡去。

提起《比海還深》的靈感,他說,「有一天半夜,我幫已經去世的父母上香的時候,發現香插不進去。把很久沒有整理的香倒出來,因為積太多了,是硬的,就像電影裡阿部寬一樣,我拿衛生筷把已經硬掉的頭撿出來,把灰跟頭分開。在撿的時候我想起來,這個動作很像是我父母火化之後,去幫他們撿骨的動作,拿長筷去撿剩下還有形狀的骨頭。我就想到,我父親生前會不會事實上沒有成為他自己想要成為的大人?沒有實現他自己希望過的人生?」

這部片裡取景的國民住宅,還是他9歲時一家人搬進、整整住了將近20年的國宅。總數超過兩千戶的巨大社區,後來成了許多獨居老者的最後住所,是枝裕和的父母,也一直住在那裡直至過世。

獨棟房子裡長大、住不慣公寓的母親,以樹木希林的角色出現,不時抱怨想搬到大房子居住,在颱風夜的收音機播放鄧麗君〈別離的預感〉這首歌時,淡淡說出:「我從沒愛過任何人比海還深。」

片中阿部寬飾演的兒子,樹木希林飾演的母親,以及真木陽子飾演的前妻,都一邊想著「本來不該是這樣的」,一邊活在與想像中的未來截然不同的現在。

走在童年成長的地點,也成了他特別的拍攝經驗。「去回顧的時候,想到很多小時候的記憶,記憶基本上就變成了我這次的劇情。拍攝的時候,我覺得好像不是在拍一個虛構的劇情片,而是搭上時光機,回到過去,去看我自己曾經發生過的事情。」

「我小學在畢業紀念冊上寫:『我想當職業棒球選手!』但事實上我是個冷靜的孩子,自認不太能實現夢想。」《比海還深》裡有個畫面,是阿部寬一邊作為偵探一邊監視前妻的過程中,看了一場兒子的棒球比賽。

兒子難得代打,卻遲遲不揮棒,後來被三振出局。面對媽媽新男友的數落,他只幽幽丟了一句,「不當英雄又怎樣,我只想保送上壘。」

看似消極的回答,卻隱隱透露了是枝裕和的性格,並不如外表,是隻「溫順的小熊」。

「我當然還是想要打出全壘打,可是問題是我本身的體型比較嬌小,要怎麼有好的表現,當然保送上壘是最聰明的選擇。所以我小時候打棒球的時候,也會選擇保送,但我心情還是會想打出全壘打。」

「選擇保送上壘」像是他每次都選擇看似安全的家庭題材,走得務實,背後卻有著清晰的創作脈絡。

這與鄭秉泓的觀察也多少相似。他說,是枝裕和雖然不是一再突破題材的導演,但總能把前階段的命題,在下個階段做更深的探索,或做些變化。這幾年來,是枝裕和也不斷轉型,漸漸不那麼藝術取向,從《奇蹟》、《我的意外爸爸》跟《海街日記》開始,成為了把故事說得更好看、更能吸引大眾的導演。

從一個被侯孝賢認為分鏡腳本寫得綁手綁腳的導演,到被合作過的演員形容擁有獨特氛圍的「是枝劇組」,連合作多次的樹木希林受訪時都曾笑說,「因為導演拍片的魅力,演員和導演間時常像男女交往前彼此較勁,於是在是枝導演的片場完全不會感到難演。然後外界對作品的評價就會比我原先擁有得高,這時我會想『這樣又能在這行多吃兩年飯了呢!』」

是枝裕和漸漸展現的,並非「藝術家」,而是「職人」的特質。

「職人讓我想到廚師,廚師的工作就是去市場找到好的食材,然後把食材用最適合的烹飪方式,讓大家品嚐最好吃的那一面。我覺得這跟電影導演很像,並不是把演員召集過來,讓他們全部用我的價值觀、用我的觀念去演出我要的世界,並不是這樣子,而是我好好的觀察這些演員,好好的觀察這個環境,他們處於怎麼樣的關係、有怎麼樣的對話,可以讓他們看起來最有魅力,可以讓東西最好,這是電影導演應該要具備的技術,也是我自己最想要精進的部分,像是廚師處理食材。導演就是處理我手上,包括演員在內的所有條件。」

整場訪問中,他一向中規中矩、謹慎地回答問題。連碰巧看到我鮭魚壽司圖案的手機殼,他都認真回答,自己不喜歡吃鮭魚生魚片,要也是吃炙燒口味的那種。只有談到女兒跟自己倔強的個性越來越像時,他才忽然放鬆下來,靠上椅背。

「她玩撲克牌或是打電動的時候,就算是耍心機、用一些技巧,也是非贏不可。這時候我通常會有點生氣,說你這樣作弊不行。可是死都要贏、那種不服輸的感覺,跟我滿像的。我跟小朋友玩遊戲的時候,也不會讓他們,認真的跟他們玩。」

他難得笑彎了眼,但這已經是我們訪問必須結束的前5分鐘,只能趕著問他最後一個問題。

「導演有成為自己想成為的大人嗎?」

「我嗎?完全沒有。」

「我現在的目標反而是能夠繼續拍下去,人生可以一直持續不斷拍電影。電影導演這個工作應該不會有完美成真的那一天。」

他與他1995年、第一部拍攝的電影《幻之光》的原著作者宮本輝說了相像的話。

《幻之光》小說的書封上寫著:「40年來,我所引以為豪的,是我努力在寫小說──這個虛構的世界裡,展示了對人而言,何謂真正的幸福、持續努力的根源力量、以及超越煩惱與苦痛的心。」

那就像是,只要繼續下去,即使沒有成為想成為的大人,也沒有關係。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。