評論

如果我不知道「我不知道」,我想我知道 如果我不知道「我知道」,我想我不知道

時隔張照堂遠行一年半後,《攝影之聲》雜誌推出「張照堂.歲月專號」,裡頭有他滿滿的攝影、塗鴉、札記、隨筆與紀念文章。我細細讀著,邊淌下思念的眼淚,怪誕的攝影視角,睿智的塗鴉文字,臨摹出我所熟識的充滿玩心、調皮、風趣又直接的「老師」,也讓我重拾動力,接上這篇擱置許久的文章。

雖總是稱張照堂為「老師」,但實際上老師從未教過我。在就讀台南藝術大學研究所期間(2003~2005),我完全不知道他的成就,也沒和老師有過任何照面,只有在空曠的音像大樓裡擦身幾回,或坐在放映廳的觀眾席聽著老師講評學生作品。但我認識的學長姊、同學、學弟妹都對張老師特別喜愛,連看見老師在操場晨跑,露出的猙獰面容,都可以成為分享的話題。

第一次和老師實際工作,是2015年受台北市立美術館的邀請,要針對老師進行深度訪問,是所謂「張照堂音像作品研究暨出版計畫」。參與計畫的有著名學者與評論家:郭力昕、王亞維、李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥、孫松榮、張世倫。我列名其中顯得突兀,但聽北美館轉述,這名單是老師欽點的,我不免有點受寵若驚,這一定得答應吧!

正式見面後,我問老師在學校看過我嗎?他說他記得我在學校的那張臉,總是那副表情(我想他說的意思是臭臉吧)。把握住這個機會,我得以觀看許多難得一見的珍貴影像與檔案,譬如他自1969年加入中視後,一連串的電視紀錄片:《新聞集錦》(1970)、《芬芳寶島》(1970s~1980s)、《六十分鐘》(1978~1981)、《美不勝收》(1981)、《映象之旅》(1981~1982),之後仍有《一同走過從前》(1988)、《歲月中國》(1990),以及加入超級電視台負責的《調查報告》、《對抗生命》、《生命.告白》(1995~1998),另還有他的個人創作《剎那間容顏》(1976)、《再見.洪通》(1978/2000)、《王船祭典》(1979)、《人在路上》(1974~2003)等等。

我何其幸運,能完整窺見一位偉大藝術家的創作軌跡。

他的攝影作品帶點虛無感,但他浩瀚的紀錄片創作史,卻很貼地氣,從關懷到批判,從音像實驗到不畏爭議,一步步實現他所謂「紀錄片真正的功能在反映現實、在批判現實」的理想。他也喜歡在不同時間點重訪同一題材或人物,舊素材再加上新素材,反覆地剪了又剪,自成一格宇宙,時間跨度讓故事變得雋永,充滿永恆的魅力。

前前後後,我花了近一年的時間,觀看作品、調查研究、進行訪談、重新書寫。在那些徹夜寫稿的難熬日子裡,我總聽著張照堂紀錄片裡的配樂,想像著紀錄片的情境與創作者的情懷,一字一句地修整,終完成〈不再遺憾:張照堂的紀錄之旅〉一文,收錄於《歲月.定格-張照堂》一書。這是我寫過最久、最難的文章,應該有達到老師的期待吧。

記得在北美館的會議室中,訪談的尾聲,我問:「老師曾說過『攝影是遺憾的藝術』,相對於攝影,老師會怎麼形容紀錄片?」

張老師:「老實說,紀錄片從某個觀點來講也是個遺憾的藝術。其實所有的藝術在表現方面都是遺憾的藝術,尤其是攝影跟紀錄片,當你有心想把它做好,但可能正好在那一塊你沒辦法做好,或那個環境有缺憾,沒辦法做到。以文學、繪畫、音樂這些創作來說,比較不會受限制,你受限制的可能是個人的某一種能力而已。可是攝影跟紀錄片,因為有要拍攝的對象,要對他負責,要考慮對他有沒有造成什麼傷害,可能在某種情況下便沒辦法把握時機,因為這跟時間有關,這些都會變成某一種遺憾嘛,對不對?不像個人創作完全投入、完全自由,你還是有個被控制的、要接受與面對的一個目標,被拍攝的人也好,事物也好,有某種關係,這個會造成某種遺憾。」

「做得好的片子,能真正呈現某一種生命裡、真正的本質跟底層的東西,那就非常動人,因為你的對象是那樣地動人。如果說表現手法做得很好的話,當然本身也是一個相當動人的東西,那會比劇情片還動人,因為是很現實的東西,它不是劇情片可以用想像或捏造出來的。」

「當然紀錄片有它的侷限沒錯啦。有時候看劇情片,你會覺得:『哇!』它那個想像力之廣、之大,可以讓完全不是真實、現實的東西呈現出來,紀錄片不行,它還是要有一個現實東西在那裡,所以它有極限。可是當你找到正確的人或主題,然後能深入或長期追蹤,你拍出來的動人,跟劇情片是不一樣的,它是完全兩種不同的東西。」

2013年底,我進入國家電影資料館(現為國家電影與視聽文化中心)工作,主責TIDF台灣國際紀錄片影展,也因為這樣,必須推辭老師邀請我擔任北美館計畫的整理研究工作。但轉念一想,1998年創立TIDF時,老師也是推動和創始者之一,我好似也是一種接棒,得用火炬持續點燃這個影展。

當時電資館位在青島東路7號,2014年3月發生太陽花運動,整條路常常擠得水洩不通,沿路有各式宣講、標語、展示、行動,熱鬧無比,充滿活力,TIDF辦公室也成為許多紀錄片工作者喝水、充電的歇息站。每天像是巡田水般在抗爭現場穿梭的我,常常看見老師拿著手機東拍西拍。

某晚,老師領著紀錄片導演群,到濟南路小舞台上短講為大家打氣,太陽花運動真的給了當時的台灣社會許多能量;同一年,TIDF舉辦徵件記者會,我們把歷屆台灣導演們都請來了,老師也應邀致詞,紀錄片同學會非常成功。

之後,老師把我叫到一旁,認真叮嚀我TIDF應該要做與太陽花運動影像專題。雖然後來TIDF並沒有直接策劃太陽花運動單元,僅有紀錄片工會集體創作的《太陽.不遠》(2014)首映座談,但座無虛席的焦點單元「綻放的運動影像:小川紳介」(特別是當中紀錄日本三里塚事件(成田機場抗爭)的經典作品),也算是一種回應吧。

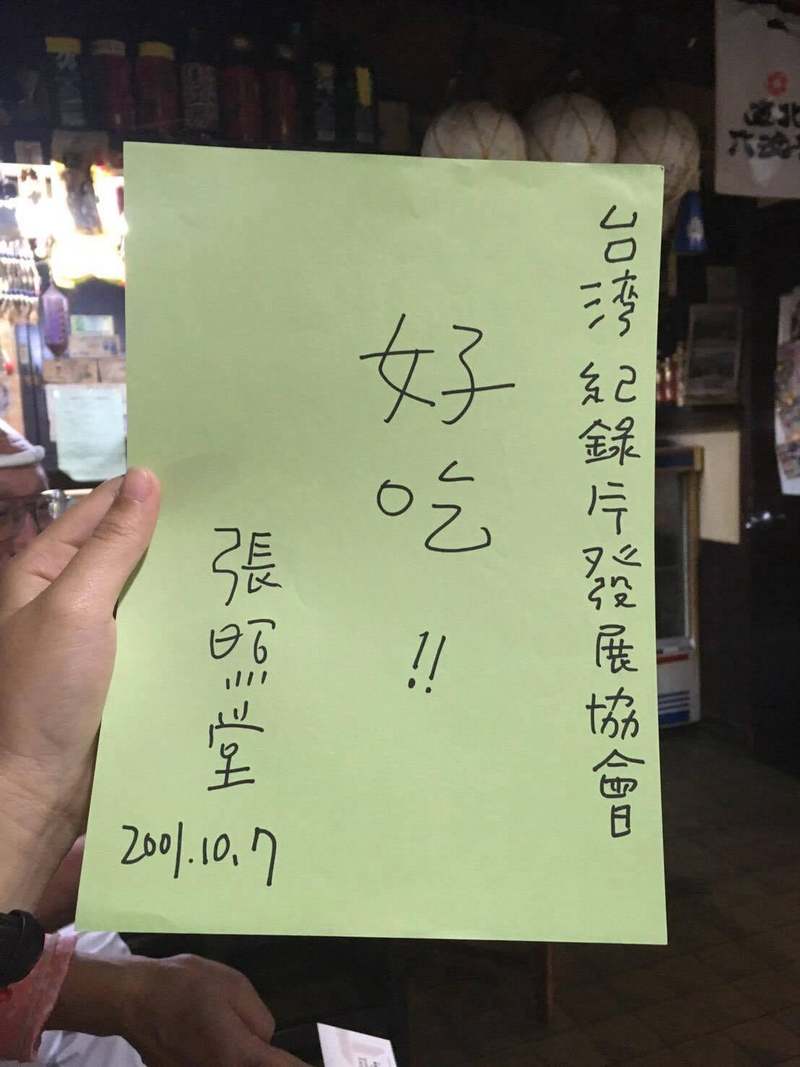

我也記得2019年,TIDF團隊到日本山形國際紀錄片影展觀摩取經,同事們偶然走進一間在地小餐館,老闆一得知是台灣客人,便興沖沖拿出一張珍藏的留言卡,上頭寫著「好吃!!張照堂 2001.10.7」

我將此圖傳給老師,只見老師回:「這是哪裡跑出來的?『好』 是第三聲還是第四聲?」

此後,我與老師更熟了些,除了深夜的線上聊天,他若從家裡找到什麼資料,或我想請教問題,就偶爾會約喝咖啡聊天。

2017到2018年,是最頻繁接觸的一段日子,當時TIDF正在策劃關於台灣1960年代前衛影像專題,在許多檔案和影片佚失的情況下,只能遙想50年前究竟發生了什麼,常常萬念俱灰,思路走進死胡同。

閱讀和調查許多文獻後,策劃的路徑稍稍清晰。至少,我們得找到1960年代前衛電影風潮的參與者或見證者,而張老師就是這位關鍵人物,他的次子、藝評家張世倫也一起加入。

我們以一種「以片找片」的模式開始。當時電資館剛修復陳耀圻的《上山》(1966),影片以黃永松、牟敦芾、黃貴蓉三人為主角,捕捉1960年代台灣藝文青年的精神樣貌。安排特映時,張老師隨即邀請摯友黃永松來看,世倫則找出《ECHO》雜誌(《漢聲》英文版)當年的一篇文章〈The Mountain〉,內文描寫的新竹五指山、禪寺與法師,正是《上山》片中三人暫歇的棲所,也是黃永松自小遊憩與重考時閉關之處。

在觀影過程中,黃永松看著大銀幕上50年前的自己,笑聲和回憶完全停不下來,同事們坐在他們身旁,直呼這是最美妙的觀影經驗;而被譽為邪典導演的牟敦芾,也是黃永松和張照堂的共同好友,張老師的許多攝影作品,甚至是以牟敦芾為主角;黃貴蓉,則是當年牟敦芾的女朋友,大家都認識,只是很久沒聯絡了。

我記得,正是在這次放映後,黃永松指出牟敦芾因不得志而離開台灣,在離開前拍過兩部獨立製片《不敢跟你講》(1969)與《跑道終點》(1971),且傳說中的這兩部「禁片」,都捐給了電資館。我們像挖到寶藏般欣喜,繼續如法泡製「以片找片」,以光影復現他們的青春回憶。

張老師也收藏了許多當年的文宣、節目單、剪報、書籍與照片,每次的咖啡時光,就像是在端詳古書,老師談起當年,指引線索,還有世倫與TIDF同事們,我們就彼此的閱聽經驗與進度展開討論,一起動腦,猜測推敲,行動追索,試圖補遺這段失落影史。

縱然許多作品仍苦尋不著,依然佚失,像是張老師的實驗短片《日記》(1967),只剩下劇照和故事大綱。但奇蹟般地,除了牟敦芾《不敢跟你講》、《跑道終點》外,我們陸續找到了曾於傳奇雜誌《劇場》電影發表會上放映的作品,如龍思良的《過節》(1967),再加上藝術家如韓湘寧的未發表過的《今日開幕》(1965)與《跑》(1966),還有其他已知作品,單元策劃終露曙光;而邱剛健的名作《疏離》(1966)與黃華成(化名張淑芳)的《生之美妙》(1967)也後續分別於2019、2020年陸續出土,不可思議。

張老師也回家翻箱倒櫃,找到了幾卷在1960、1970年代的拍攝膠卷,除了家庭影像外,竟有一卷8mm拍攝於1966年,畫面中有「現代詩展」字樣,幾個年輕人,在台大校園傅鐘下,將自選喜愛的現代詩意象化展出,以現成裝置物加塗鴉粉墨上場,藝術家有黃華成、龍思良、黃永松、張照堂等人,而牟敦芾與黃貴蓉又再次出現在影片中,以一種開朗且陽光的姿態。

膠卷數位化後,張老師看見內容也顯得驚喜,侃侃而談。當時單元策劃方向一直往「前衛」的牛角尖鑽去,他的回馬槍是:「那不是前衛電影,那麼早,有片子就已經不錯了,別限死在前衛上,中鋒、後衛也不差。」後來他將這段影像命名為《現代詩展1966》,堪稱台灣藝術史上的重要紀錄,也是當屆TIDF的開幕片。

為回應1960年代後期這些電影的特性,我們希望以非傳統、非典型思維進行策展,也以「歷史」、「藝術」、「思潮」為關鍵字,一針一線地,將所有作品串織在一起,考慮到這些作品的開創性、實驗性與現代性,世倫建議把「實驗電影」四字倒裝過來,也成了最後的專題名稱——「台灣切片|想像式前衛:1960s的電影實驗」。

策劃該專題時夾雜著許多忐忑,但在TIDF首映後卻獲得了不凡迴響,伴隨張世倫的宏文〈1960年代台灣青年電影實驗的一些現實主義傾向,及其空缺〉,引發諸多討論與書寫,其後更巡迴至多個國際影展與機構。影展同事們說,從未看過一個電影專題節目在推出之後,能走得如此之遠、如此之久。

至今,那些在策劃過程中,於咖啡廳深談、沉默的片刻依然迴盪,標誌著許許多多可稱為純粹、熱情、快樂的情感與狀態,我不會忘記每次張老師總是只點一杯黑咖啡。

自2013年,北美館推出「歲月/照堂:1959-2013影像展」後,隨著後續各式的展覽、放映與研究出版,張老師在音像藝術、紀錄片的成就陸續被外界認識與肯認。

2022年,有團體希望提名他角逐TIDF傑出貢獻獎,需獲本人同意。當時老師健康狀況不好,以「若得獎卻不能出席會很難看」為由婉拒,倒是年底的金馬獎公布終身成就獎,張老師成為第一位得到此獎的紀錄片創作者。

楊力州導演銜命拍攝張老師的得獎短片,邀請了幾位受訪者,包括李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥、黃建業、黃信堯(啊堯)與我。我們都知道老師身體的情況,應該無法親自領獎,力州說希望能輕鬆一點,讓大家知道老師的性格,所以仍問了:「那這次張老師為什麼不想出來領獎?」

我想像著就算老師身體無恙,搞不好也不會去領獎呀,於是便笑笑地說「他就是一個很叛逆的老人」,這個描述應該是精準的吧,後來看了完整影片,才知道啊堯受訪時情緒異常激動。

對我們這些後輩與學生來說,張老師總是沒有姿態,亦師亦友,不藏私地給予關愛、引導和啟發,他習慣把自己打得很開,同時又尊重我們各自的疑惑、侷限與選擇。他的風範來自於他給人一種「真」,帶動彼此關係成為一種充滿情份的交往。

2024年,張老師終於接受了提名,委員們也一致同意將TIDF傑出貢獻獎頒予給他,影展選定《王船祭典》、《紀念.陳達》(1977/2000)為開幕片,並舉辦「歲月.紀錄——張照堂」系列講座。但在影展起跑前一個月(4月2日),傳來了老師病逝的消息,「致敬」於是成為了「紀念」。

在影展開幕典禮,世倫以家屬身分上台致詞。他提到父親一向厭惡虛名,也不喜正式排場,但在1999年獲頒國家文藝獎美術類得主時,慎重地穿了西裝出席,因為想呼籲大眾正視「攝影」的重要,更配戴了已逝祖父留下的領帶,想讓來不及見證這一幕的祖父,以另一方式明白,因此,自己也戴上了父親的帽子和影展觀影證向大家致意。他繼續分享,父親曾說過,作品本身就有自己的生命,會隨著命運帶著看過作品的人一路走下去,如果父親看到了自己的作品在大銀幕上放映,想必會非常高興,希望大家能以不同的詮釋方式欣賞這些作品。

「我們之存在,全靠那些記住我們的人。」張照堂在《生活筆記》(1978)中這麼寫過。張老師雖然不在了,卻以另一種方式出席,他的作品和為人,化為一種精神永存。

張老師剛走的那陣子,我悵然若失,思緒混亂,常獨自在夜裡走路,聽著他喜愛的音樂,或是他為影片配上的音樂(如被運用在多部作品裡的Ralph Towner的〈Beneath An Evening Sky〉),走得很遠很遠。一位精神導師離開了,心情需要很長的時間平復。

在靈堂前,我哭得不能自己,連世倫都嚇了一跳。在告別式待了全程,也是痛哭,我自己都覺得怎麼會這樣,原來對老師的情感這麼厚重。

回想過去印象深刻的對話:影展邀片困難時,張老師回:「動之以錢,必要時。」;對機構工作失望想離開時,張老師說自己在中視工作了13年,要我:「不入虎穴焉得虎子,要懂得月下偷桃。」

2020年黃華成《生之美妙》的錄影帶被尋獲時,趕上了北美館的「未完成,黃華成」大展,張老師問:「在疫情擴大的當下,找到黃華成的《生之美妙》,是什麼意思?」我回:「提醒我們,東西不要亂丟,翻拷很重要。」

他說:「錯!是黃老提醒我們。活下去很美妙,別冤枉死掉!」

張老師住院時,我傳訊給他:「我聽說老師住院了,希望老師早日康復啊啊啊~身體加油加油!」

只見他幽默回話:「你沒加入暗語啊『必必必必必』。」(必必必是每屆TIDF我的必看片單推薦文起手式。)

「必必必必必必必必必必必必定要好起來啊!」我回。

這成了我們最後的對話。

僅以此文追憶張照堂(1943-2024)——他是這樣的老師。

你走的時候,叫我一聲 最簡單的,常常是最長久的摘錄自《攝影之聲》「張照堂.歲月專號」裡的張照堂隨筆札記

(註:吸菸有害健康)

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。