莊瑞琳

曾就讀台大外文系、輔大大眾傳播研究所,歷任《新新聞》出版部編輯、《自由時報》高雄組記者、《誠品報告》編輯、時報出版人文科學線主編、衛城出版總編輯。現為春山出版總編輯。

所有文章(6)

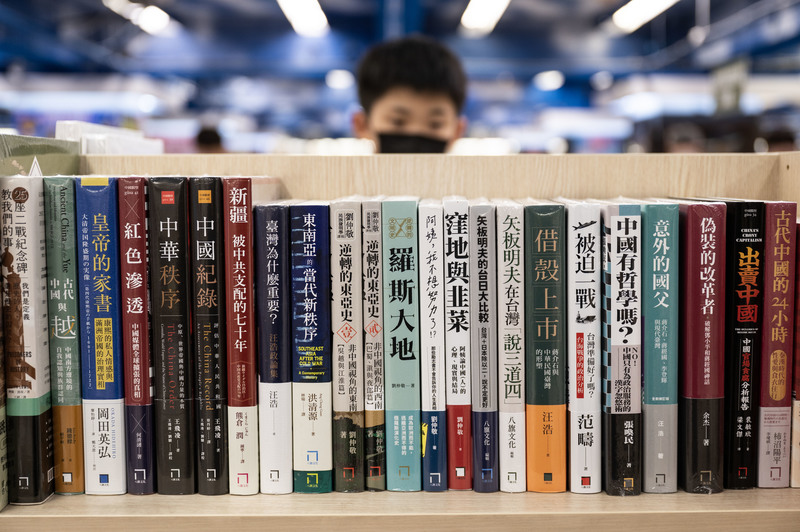

莊瑞琳/大衛們的故事

八旗文化總編輯富察延賀,已在中國消失10個月。在出版業熱鬧展開2024年與國際書展計畫時,在那些銷售排行與得獎致詞中,我總覺得,這位大衛的掙扎不該就此淡去,那才是這個行業珍貴的記憶。

莊瑞琳/漫長的第一代:台灣的轉型正義與記憶政治

這本書發表會前幾天,我致電給一位家屬,她說「我願意去新書發表會,但請不要認出我,也不要叫我的名字」。當天我在會場角落靜靜看著這位女士瘦小的身影,像被擠壓了的小黑點。自以為這本書的誕生代表被壓抑的從此可以發聲,一股難以言喻的心情在我體內炸開…

莊瑞琳/恢復主體的歷史魔法──關於台灣史的思考

大概就是在《百年追求》前後,台灣題材與台灣史的出版進入了逐步豐富與多面向的十年。同時我也日益感受到,以台灣作為本土,既是大家難以否認的共識,但同時有更多歧異與空白需要安置。當「官方說法」徹底失靈的時代來臨,當主體搶著復甦,也是更困難的階段…

莊瑞琳/這個時代的經濟學

回顧這些我曾閱讀或共事過的經濟學書籍、作者,頗能標誌出時代特質,像是被視為搖滾巨星般的《二十一世紀資本論》作者皮凱提,或喊出「監控資本主義時代的到來」的祖博夫。最近,批判與檢討台灣央行政策的《致富的特權》再次「拯救」了我...

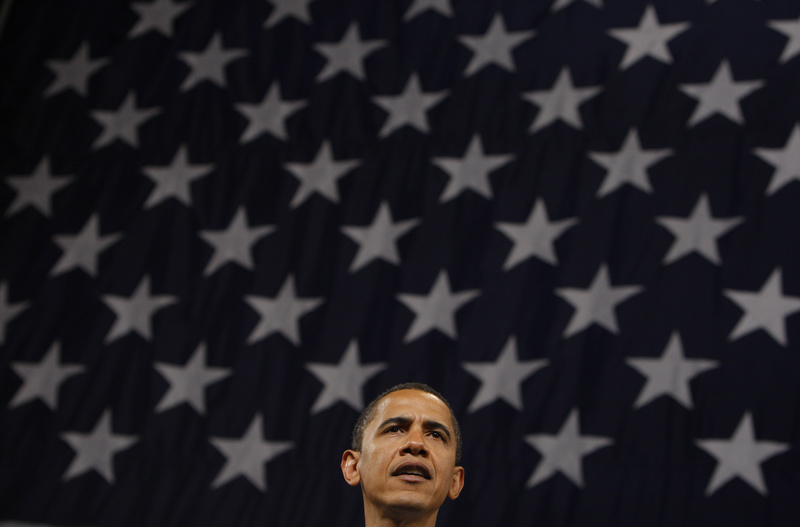

莊瑞琳/我的歐巴馬時代──破除單面向的美國想像

因陸續出版歐巴馬與曼德拉的書,我才開始繞回來理解台灣轉型正義的課題,如果台灣沒有面對過去發生的暴力掠奪,包括白色恐怖與原住民族的地位,恐怕就如科茨對美國人所言,我們將無法想像一個新國家,不論這個國家對你而言意指什麼。

載入更多文章

看見改變

看見改變

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知