影評

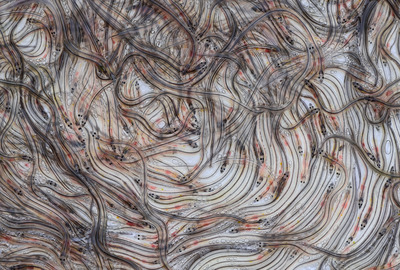

編按:朱駿騰導演的首部電影作品《河鰻》,代表台灣首度入圍2025年柏林影展「視角」新導演競賽單元。電影主要取景於台北社子島──由基隆河與淡水河貫穿台北市、兩河交匯下所形成的一個沙洲。因多次強颱遭受大潮侵蝕,從1963年以來就被政府禁建至今。導演朱駿騰以其魔幻的影音美學,重新照看這片跟繁華首都台北市形成強烈對比的都市邊陲地帶。

朱駿騰的《河鰻》是一部絕對優美、抒情也華麗的慢節奏樂曲,有如一條緩緩河水流淌過我們的眼前,影像與配樂是整部電影的主敘事者,引導著我們跟隨進入這個若即若離、似真似幻的情境。也就是說,在一個他所創造出來的時空裡,忽然讓我們與真正現實斷離開,只能墜落入他幽微也難明的敘事場景。

這電影有雙重的敘事結構,上面一層鋪陳著一條穿過台北並流入大海的河流,以及一個近乎荒蕪離世的神祕孤島,和島上幾個無因無果相互來往著的男女,還有彼此間斷續惚恍的生命連結。底下一層則似乎暗藏著一個真實的心臟脈搏跳動,一個孤絕生命的呼救聲音,無線電訊那樣忽遠忽近地不斷傳遞過來,卻又時時斷訊也難於破解,像是某個不知究竟是急於歸返或是決心離去的靈魂的模糊宣告。

兩層敘事一表一裡相互編織,一個外在紀實、一個內在私密,時而呼應也時而交織,共同地譜出這部帶著聊齋詭譎氣息、甚至有著些許超現實意味的電影。是的,影片裡所有現實紋理的樸陳捕捉,或都只是為了讓那些夢境般的情節,得以從容出現的舞台布置,而所以需要這些夢境的出現,應該也是因為某一個孤獨靈魂的吶喊聲音,如此急切地希望被這個世界聆聽。

因此,整部電影的基調是深沉的哀傷,某種宿命與悲劇般的陰影,始終環繞著劇情裡所有人不去。即令影片優美也時有莞爾細節,同時每一個角色也都單純善良,努力伸展出溫暖的擁抱給彼此,然而有一道奇異也隱身的鴻溝,卻如此巨大地存在那裡,阻擋一切也難於跨越,使所有付出的愛與溝通似乎都失效,每個人只能焦慮地陷在自己的孤島上,各自呼救並且明白無人聽到。而被賦予作為內在呼救密碼的主要發送者、也是角色與情節連結者的男主角(潘綱大 飾),唯一能自在也放鬆地說出內裡真心話的對象,竟然是他早上必須去到鴿籠負責餵食的那一群被失蹤父親所遺留下來的鴿子。

這樣瀰漫頭尾的強烈悲劇感,不禁引人好奇究竟是緣由何處,而電影選擇放棄以外在現實的因果,來建立現實邏輯可以接受的合理性,反而以薛西弗斯般、只能無因地自我反覆被宿命驅使作為回答。也就是說,這困境幾乎像是命運的安排,或是被什麼詛咒的纏身,恰恰有如鴿子與河鰻必然要歸返或必然迴游,即令具有自身意志,也是無法違逆並無處脫逃。

女主角(柯泯薰 飾)作為一個在這樣的靜態僵局裡,忽然現身並因此介入的可能解救者,卻似乎不小心掉入一場「鬼魂本不當愛上凡人」的錯誤裡,也因而將有如聊齋女鬼般原本暗示著救贖與出路的可能,卻終於以兩人帶著些許黑暗也殘暴意味的一場性愛,與男主角在有如夢境世界裡激烈殺死河鰻,剖開女主角看似懷孕的肚子,從中掏出大量的魚卵,以及她選擇在清晨消失去後,男主角決定將生活物件一一拋入河流,暗示著這將是他這一切惡夢的終結?或其實也暗示著男主角原有希望的同時斷絕?

這是一部充滿破碎細節的電影,看似有如紀實的傳統敘事、其實更是以象徵與隱喻作為劇情鋪陳的表達模式,因此影片不僅建立起近乎超現實的感覺,甚至帶著反敘事的態度,就是有著以視覺象徵替代話語言說的意圖與可能。大量的視覺象徵布滿首尾,線索如是繁多細膩,已然超出觀者可以短時間內作解讀的可能,而整部電影以著撲朔迷離的寓言姿態現身,更彷彿意圖對我們說著什麼難言的苦衷。

在觀看的某一時刻,我幾乎覺得這根本可以是一部沒有對白的電影了,尤其是男女主角在前半段的無語互動,顯示出某種困難與無法跨越的溝通性的存在,也讓積極的現實對話顯得沒有必要。也就是說,這部電影根本可以不需要太多對白(甚至劇情的紀實鋪陳),僅僅只是依賴著視覺與配樂,或就能建立起一種生命裡即令取暖也依舊無助的人間敘事。

基本上,正因為《河鰻》這部電影的風格足夠強烈,已然得以籠罩想表達的意圖,一般常見的清晰主題或是符合邏輯的情節,相對就顯得沒有那麼重要了。是的,這是一部在風格與主題間,不斷作出自我辯駁的影片,而目前看來,風格其實是更頑強的最後勝利者。

若回到影片風格來看,反而沒有前述在主題與敘述裡,所隱隱暗藏的無因悲劇性格。影片顯露出抒情優美的調性,一種近乎浪漫的基調漂浮來去,物我之間既是迷離也相親,人的姿態謙遜委婉認命知足,悲劇的竟然誕生與降臨,全然不是任何人的過錯,幾乎就是某種天地不仁萬物為芻狗的真實寫照。

影片雖然屢屢有近乎殘暴的鏡頭突襲,整個基調卻是帶著相濡以沫般的溫暖,而儘管整體外在不可對抗的命運讓人不免悲觀,個體卻都依舊兢兢業業地相互扶持,沒有什麼抱怨或詛咒,像是河流裡漂流來去的無名物件,無從選擇只能順服地漂流著。

影片反覆述說著一種生命溝通的困難與無望,這其實也如實地反映在這部影片的敘事方式上,就是放棄了對現實邏輯的鋪陳,這雖然形塑了影片更決然獨特的風格,必然也會造成觀者的迷惑感。這樣帶著疏離與反溝通氣息的創作,會讓我想到惹內(Jean Genet)的《繁花聖母》,我在這本書的導讀裡,引用了沙特(Jean-Paul Sartre)的觀點這樣說著:

「從某方面看,《繁花聖母》具有一種極端的疏離感,我們見不到(至少初始時)溝通的意圖(倒是有些躊躇與反效果的嘗試),……身為罪人使他如石塊般墜入沉思幻想深淵:如果人類在這種極度的茫然中,仍可算是存在的話,唯一的原因必然是他仍能以孤寂來與這個世界對抗……」

「……同其時,作者不自覺的進行解毒與轉化的過程,惹內藉之化解了自身的毒以面對人世。本書事實上即是解毒劑,並不是因為書內含有療毒的妙方,它只是將毒素具體的顯現出來。這本書好像是從夢魘中誕生出來,在舊惡斑痕累累的道路上,一行行、一頁頁、死亡到復活、夢境到清醒、瘋狂到清明的斑剝歷程。」

對我而言,朱駿騰的《河鰻》也是有著類似的創作軌跡,就是透過潛入到自我內在的恐懼裡,以能對夢境景象進行捕捉與描繪,真實也誠懇地攤露出自我,再以象徵與寓言的語言,優美地述說給我們聆聽。

「惹內在夢的狀態中寫作,為了掌握住夢,他刻意去夢他想寫的內容,然後寫下他的夢;而寫作的舉動又往往使他醒來,對文字的意識,使他自幻想夢境中片斷地甦醒過來;他醒來,但夢境卻仍延續著。」

一如這部電影的結尾,男主角「……醒來,但夢境卻仍延續著。」

是的,夢境必然永不止息;也因此,療癒可以源源不絕。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。