台灣大學政治學博士,台灣大學歷史學系教授。曾任《自立晚報》記者,後任教於淡江大學、政治大學。研究領域為日治時期台灣政治史、戰後台灣政治史。主要著作有《派系鬥爭與權謀政治:二二八悲劇的另一面相》、《重構二二八:戰後美中體制、中國統治模式與台灣》、《自治之夢:日治時期到二二八的台灣民主運動》、《政治檔案會說話:自由時代公民指南》(合著)、《重探戰後台灣政治史:美國、國民黨政府與台灣社會的三方角力》等。

所有文章(5)

陳翠蓮/《成為幽魂的總統》:第一代台灣獨立運動家廖文毅的困境與歸趨

民間傳言有一位台灣共和國的大統領廖文毅,後來投降返台。這位出身雲林望族的貴公子,為何投身台獨事業?對當時的美國與國民黨政府而言是怎樣的存在?為何堅持革命多年後突然決定向國民黨投降?

「新生台灣」的頓挫:延平學院創立始末與二二八狂燄

二二八事件發生後,從情治機關的情報中可看出政府當局對於延平學院由「帝大閥」主導、「缺乏祖國意識」的憂慮。警備總部乃利用事件趁機打壓,以學生參與事件及私藏武器等理由關閉學校。此案透露出中國政府對受日本教育的台灣菁英存有疑慮,不願台灣人菁英插…

台灣是台灣人的台灣:文明、自由、尊嚴,1920年代台灣人的自治之夢

「阮是開拓者,不是憨奴才。」日治下台灣發展蒸蒸日上,但階級差異的統治方式,促使台灣知識青年以辦刊、文化運動等方式追求當家做主,喊出:「台灣是台灣人的台灣」。當年的青年男女,對文明台灣有何想像?

【戒嚴生活記憶】陳翠蓮/一個黨國青年的成長過程

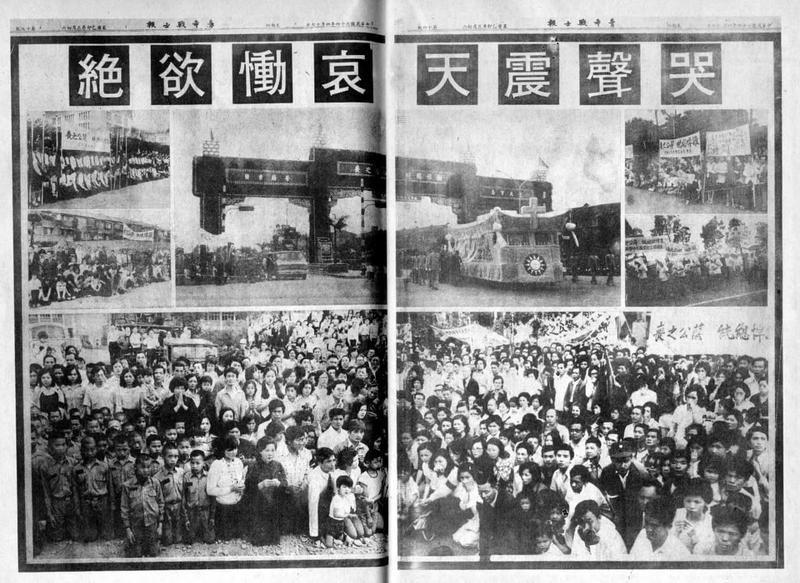

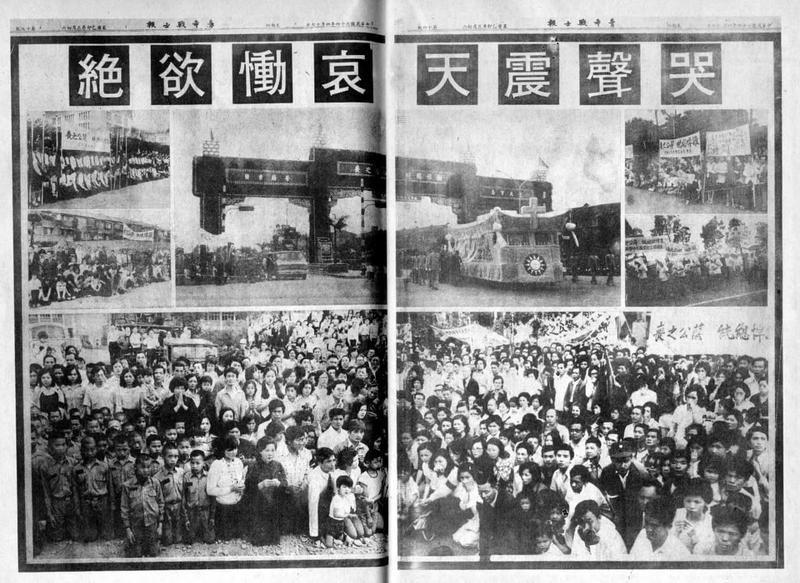

台上躺在棺木裡的蔣公看起來有點恐怖,但廳內有不少民眾激動跪拜,哭號之聲此起彼落,同學們也掩面哭泣。此情此景讓我感到十分焦慮,不禁自責:怎麼哭不出來?怎麼這麼「不愛國」?

Life Under Martial Law: The Miseducation Of A Party-State Youth

Writer Chen Tsui-lien says the KMT’s party-state education system was an efficient brainwashing apparatus. But when the cracks started to appear, the entire system came crashing down.

看見改變

看見改變

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知