林蔚昀

作家,波蘭文學譯者。英國布紐爾大學戲劇系學士,波蘭亞捷隆大學波蘭文學研究所肄業,現就讀國立台北教育大學台灣文化研究所(史學組)。曾在波蘭生活工作11年,多年來致力在華語界推廣波蘭文學,於2013年獲得波蘭文化部頒發波蘭文化功勳獎章。

所有文章(14)

林蔚昀/21世紀新冷戰當前,回顧20世紀冷戰的台灣:舉足輕重的邊緣人

美中貿易戰、俄國入侵烏克蘭,「新冷戰」趨勢已不可逆。林蔚昀追尋上個世紀的「冷戰」中,被退出聯合國的國府如何與波蘭和東歐等國互動,期望我們從經驗中繼承自信、大膽、靈活以及對國家尊嚴、平等對待的堅持⋯⋯

林蔚昀/酒色、絕食與軍事化之島──冷戰下被劫持波蘭船員眼中的台灣

1950年代,在共產與西方陣營對壘的國際情勢下,兩艘來自波蘭的輪船被中華民國政府劫持。波蘭船員們被扣留在台灣島上,國民黨想讓他們看見「自由世界」的進步,進而「投奔自由」;但船員們看見的卻是一座「被貧窮、飢餓和恐怖統御」的島嶼⋯⋯

林蔚昀/最後一眼日本帝國的珍珠:日治時代波蘭人眼中的福爾摩沙

從台北、太魯閣到日月潭,1936年一位波蘭作家來到台灣度假,走過城市裡的東京式咖啡、遇見被日本人「馴服」的原住民。他在二戰前島嶼最美麗的一刻來到福爾摩沙,在「珍珠」蒙塵前留下一幅珍貴的景象。

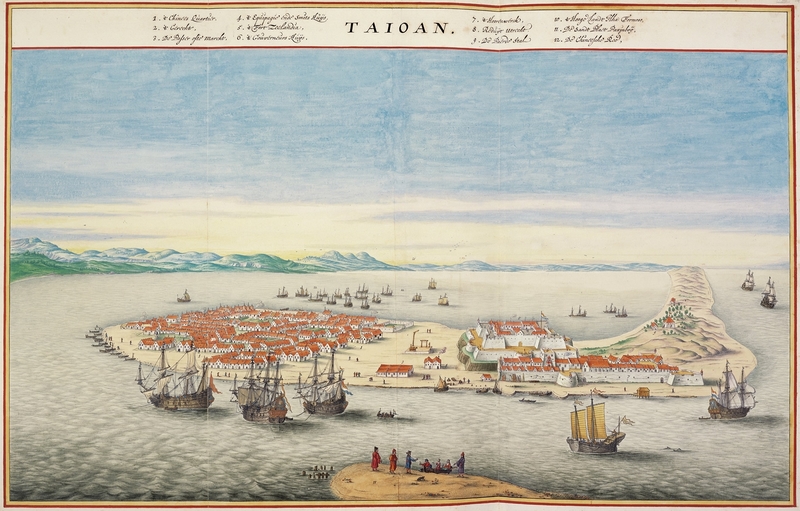

林蔚昀/大航海時代意外造訪福爾摩沙的過客──17世紀波蘭傳教士眼中的美麗島

「福爾摩沙土壤肥沃,景色宜人,人民也美麗。」這是第一位造訪台灣的波蘭人——傳教士梅欽斯基眼中的福爾摩沙。在17世紀海上霸權鬥爭中,意外落腳福爾摩沙半年的他,為島嶼自然風俗留下生動而詩意的紀錄。

林蔚昀/我在波蘭,尋找「台灣」──從地名研究啟程

從2009年開始,我一直在尋找波蘭的「台灣」──真的被稱為「台灣」(Tajwan)或「福爾摩沙」(Formoza)的地方,找到了45個。為什麼會有這些地名?台灣人可以如何看待這個現象?

載入更多文章

看見改變

看見改變

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知