林佳和

現任政治大學法律學系專任副教授。 台灣大學法律學系法學博士、德國布萊梅大學法學博士候選人,專長憲法學與國家學、勞動法學、法律社會學、國家理論。

所有文章(13)

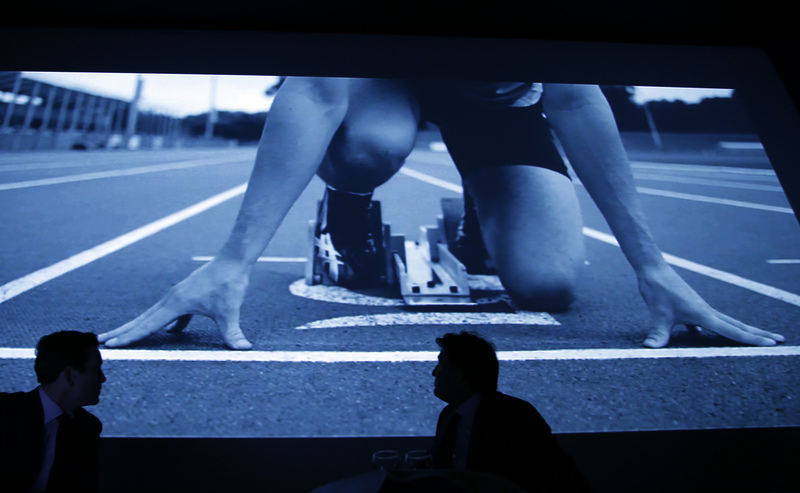

林佳和/防制還是助攻?國家檢測機構竟也是運動員使用禁藥的推手?

世界反禁藥組織的運動禁藥禁用清單,雖已為絕大多數運動項目之各國單項運動協會所接受,但當競技涉及龐大金錢利益,而各國防制機構仍難擺脫國家或經濟利益的影響,查禁或控制禁藥使用的力道通常大打折扣⋯⋯

林佳和/從一口烈酒到基因療法,運動禁藥防弊與作弊的競逐

美中在奧運賽場上激烈爭鋒,場下對對手施打禁藥、防治手段雙標的指控則不絕於耳。當世界與各國反禁藥組織,能否公平執法始終遭受質疑之時,進步的醫藥科技又出現無法可測的「基因禁藥」。到底有沒有確保公平競技的方法?

林佳和/他們的犧牲,照見台灣社會的選擇──觀察消防員十年爭權軌跡有感

從2015新屋大火到2023屏東明揚大火,救災者變受難者的悲劇,以及消防員爭取權利的奮鬥,帶給台灣社會最重要的啟示:事後補破網不夠,必須整體改變結構與觀念。

林佳和/轉型正義如何處理「加害人」?從各國經驗看台灣的制度設計與實踐

台灣推動轉型正義至今,最大爭議之一是該如何處理「加害人」?是該著重刑事追訴?還是尋求關係修復?作者以各國經驗指出,答案往往並非二選一,而是在考量社會脈絡與現實條件後的選擇與實踐。

林佳和/全球化恐怖主義的初試啼聲──1972慕尼黑奧運

終場時間從1秒變3秒、由裁判投票決勝負的男籃金牌;巴勒斯坦恐怖分子11位以色列選手和教練,在毫無經驗的反恐行動下,血染奧運。1972慕尼黑,奧林匹克理想在某種層面已告終結,全球化的恐怖主義初試啼聲⋯⋯。

載入更多文章

看見改變

看見改變

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知