黃文鈴(特約記者)

定居德國柏林獨立記者,近年聚焦難民議題,駐地德國報導難民與當地社會融合的各種面向;親自走訪馬來西亞、緬甸,報導羅興亞難民困境、緬甸民主轉型的新聞自由;2014年客委會「築夢計畫」得主。

所有文章(17)

旅歐台灣人如何串聯大罷免?除了「中國因素」,反對的聲音又是什麼?

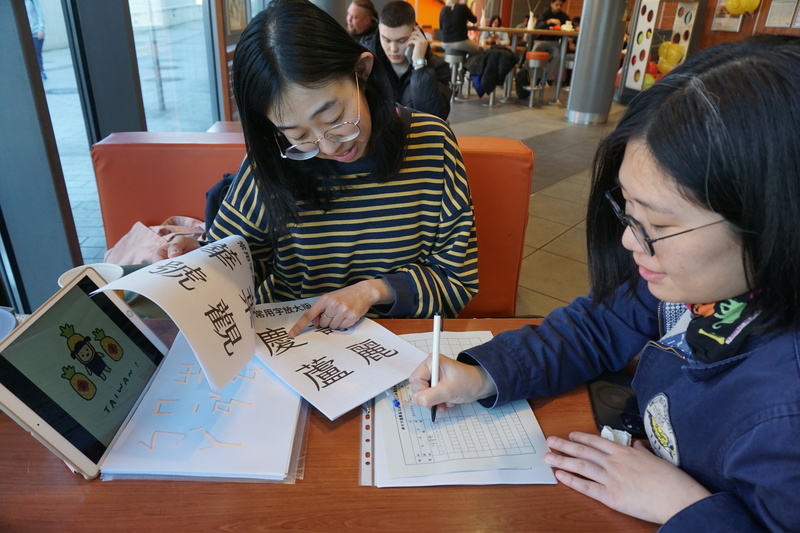

「ㄅㄚˋㄇㄧㄢˇㄓㄠˇㄨㄛˇ」在歐洲火車站或地鐵站旁的咖啡館、速食店裡,或是台灣人開的餐館,這句「注音」彷彿是行動暗號⋯⋯台灣的大罷免潮是怎麼在海外開始、甚至已擴及四大洲近30國?不同意見者的批評有哪些?

《誰是外來者》:從異己到故鄉,在德國小鎮落地生根的越南船民浮生錄

德國北方小鎮諾登在近半世紀前首度接收越南船民,至今已與當地社群建立緊密網絡,越南移民們為這座小鎮的付出,更贏得居民的普遍尊敬與肯定,也成為德國近代移民史上難民族群融合的成功例證。怎麼做到的?

德國翻轉第三波疫情的解封歷程:打疫苗、升高防疫決策層級、每週免費快篩

5月底德國宣布熬過第三波疫情、各邦解封,他們做了哪些政策修正?關鍵之一,是在開放業者與每週一次公費補助下,全德已有超過1.5萬家快篩站,讓篩檢成為人民生活的新日常;不過也衍生出詐領補助弊案、檢驗品質堪慮等社會問題。

柏林鄰里的創意紓困:兌換券、關心包裹和露天電影院

德國柏林全城封鎖逾月,影廳、咖啡廳等生計嚴重受創。在「Hilfe」精神下,柏林人想出各式創意幫助受災店家,共同保護城市多元性。

COVID-19防疫晚起步的德國,民間如何以公民力量相挺、共度難關?

在柏林,有15歲少年架起資源媒合網站,網路上、鄰里間也用各種方式互相援助COVID-19高風險群維持生活......在德國,人們不等待政府,而是選擇起身行動。

載入更多文章

看見改變

看見改變

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知