綁債.黑工.留學陷阱

失控的高教技職國際招生

2022.1.9 最後更新

像是一場漫長無邊的惡夢,Collines、G、J、阿黎、阿新⋯⋯這些遠從萬里以外的烏干達、史瓦帝尼,或是越南、印尼來台的18、19歲外籍生,啟程赴台留學的那一刻大概沒有想到,迎接他們的會是這樣的世界。

從2021年9月開始,《報導者》團隊深入調查失控的高教技職國際招生,我們跟著這群外籍生走進教室、進到CNC車床工廠、隱形眼鏡廠、腳踏車零件廠、食品加工廠裡,目睹一個個仰慕台灣、於是背債來台讀書的年輕生命,在教室裡被迫上著聽不懂的中文課,7成時間得在工廠打工甚至打黑工,陷入債務的漩渦與循環。

過去10年,大學加速招收外國學生。來台就讀的境外學位生從25,107人到62,387人,增長148%。他們補起了台灣152所大學的生源缺口,但是,有些後段私校毫無英語教學和管理能力,卻飲鴆止渴,編織各種兌現不了的承諾邀請學生來台,並由外包的掮客承擔起一條龍的工作,從對外招生,到安排學生進工廠,中間人一手包辦。

學生淪為學工的情況,已讓台灣蒙上人權剝削的汙名。

2021年美國國務院最新出版的《美國2021年人口販運問題報告─台灣部分》(Trafficking in Persons Report: Taiwan),提及「人口販運者利用台灣『新南向政策』放寬簽證,吸引東南亞學生和遊客前來台灣,再強迫其從事勞動或性交易」。這個失控現象如今又燒到非洲的外籍生。

短視又失序的國際招生發生在哪類學校?過程的錯誤是如何開始的、其中掮客/仲介又扮演了什麼角色?理應照顧學生的大學怎麼變成討債主,讓一個個慕名來台的年輕人感受到最大的背叛?輸出高等教育的同時,怎麼確保質量並重?這個牽涉教育、外交、勞動、經濟等面向的跨部會議題,如何透過制度的改善,避免外籍生陷入綁債、黑工、留學陷阱?

報導獲獎紀錄

2022曾虛白新聞獎 【公共服務報導獎 文字類】《綁債.黑工.留學陷阱》

2023人權新聞獎 【華文調查報導—首獎】《綁債.黑工.留學陷阱》

2023亞洲出版協會卓越新聞獎(SOPA) 【卓越人權報導獎—首獎】《綁債.黑工.留學陷阱》 【卓越調查報導獎—優勝】《綁債.黑工.留學陷阱》

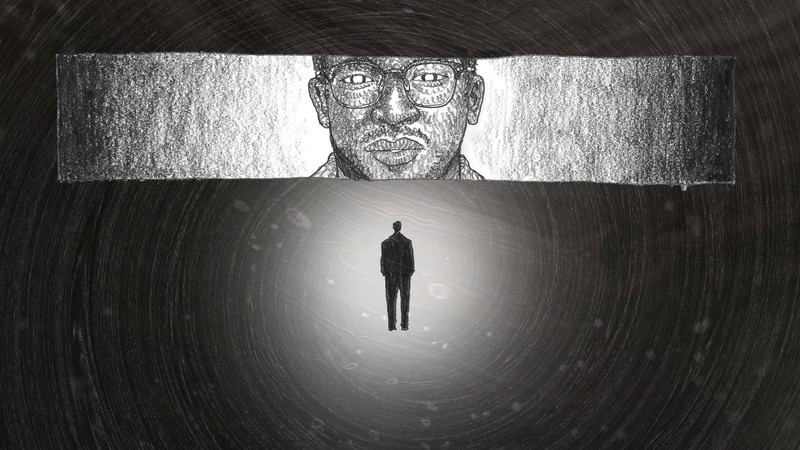

2023 SND最佳新聞設計創意競賽 【插圖類—優選】《困在隧道的青春:在台烏干達學生的血淚故事》

監製│李雪莉

文字│楊智強、何柏均、嚴文廷、李雪莉

攝影│楊子磊

漫畫│柳廣成

設計│黃禹禛

專案管理 |洪琴宣

編輯│張詩芸、陳思樺

非洲萬里來台留學,淪四年綁債學工:失序的私校國際招生

「這是我們在台灣的生活,根本像是奴隸一樣。」非洲外籍生來台後陷入背債與無效學習的輪迴,留學生活變質為期4年的血汗學工…

2022.1.9

Collines轉校遭中州「追殺」,教育部:停止玩弄對方!

努力轉學後卻收到三封要錢、攆人的「追殺信」,Collines決定向教育部投訴,把自己還有其他烏干達、史瓦帝尼學生在中州科大的遭…

2022.1.9

困在隧道的青春

Collines等抱著留學夢來台的16名烏干達學生,如何陷入綁債「學工」的陷阱?《報導者》與漫畫家柳廣成合作,以圖像帶讀者走進他…

2022.1.9

新南向產學專班亂象,與人口販運的一線之隔

新南向政策有外交、產業、教育等宏大使命,為何卻被部分人士操作成為補充學校生源的類「人口販運」生意?在新南向學生來台人…

2022.1.9

教育部祭殺手鐧,欲斷私校與掮客「要外生也要錢」利益鏈

《報導者》專訪教育部政務次長劉孟奇,他透露將在2022年設計「國際專修部」制度,確保外籍生有能力融入台灣大學生活。這個制…

2022.1.9

脫離血汗學工生活,烏干達外籍生留學台灣再啟程

《報導者》持續和在中州科大淪為學工的烏干達學生保持聯繫,在仲介被收押、中州被搜查並停招、他們歷經兩個月來的安置,如今…

2022.2.28

載入更多

看見改變

看見改變

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知