蔡胤勤

書籍藝術研究者╱獨立策展人,1990 年生於宜蘭,現生活與工作在台北,國立台北藝術大學美術學系藝術實踐與批判研究博士生。畢業自國立交通大學應用藝術研究所,曾訪學北京清華大學美術學院,結業於敬人書籍設計高級研究班;目前實踐範疇與研究主題以藝術家書籍(Artists’ Books)和攝影書為核心。

2018年甫成立「PAPER MATTER」,並創建「藝術家書籍文獻庫」(ABA)以及首部華文語境的藝術家書籍研究型期刊,致力在兩岸三地推廣藝術家書籍與當代攝影書的美學、實踐及其知識建構;曾於亞洲藝術文獻庫、大館當代藝術館、台北市立美術館、國立台灣美術館等機構及兩岸各大專院校舉辦講座與工作坊。

所有文章(13)

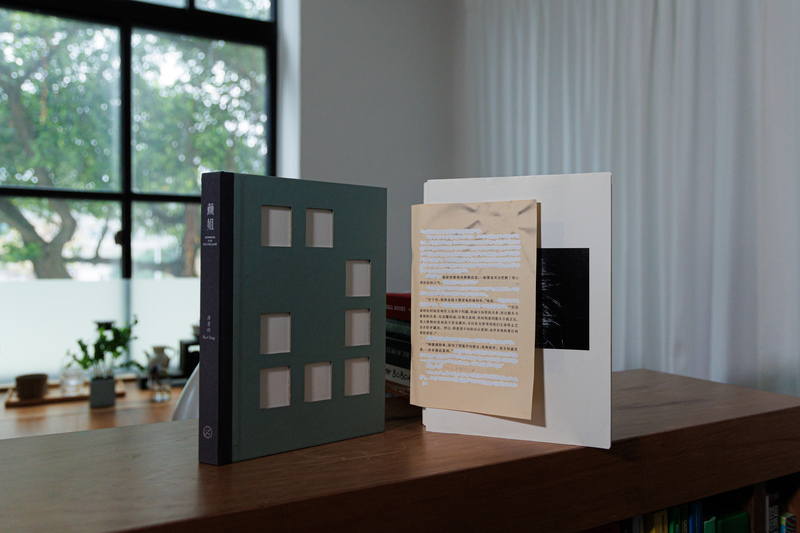

當代攝影書十二講──第十二講:國別|台灣(Taiwan)

張乾琦《鍊》呈現外在現象、和探尋內在意識的夏宇《第一人稱》,一個如窗、一個如鏡,展演台灣當代攝影書的多元風貌。

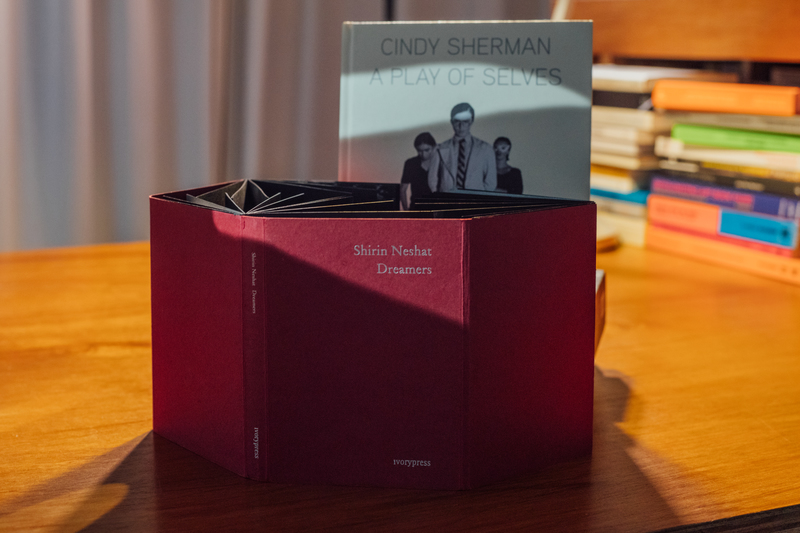

當代攝影書十二講──第十一講:類型|劇場(Theater)

日本知名設計師杉浦康平在《造型的誕生》裡曾闡述,書籍是「資訊的建築」也是一個「掌上的劇場」。本集影像講堂,透過兩位女性攝影師的編排創作,看見她們以影像與書籍搭建的展演劇場。

當代攝影書十二講──第十講:國別|中國(China)

順應攝影書展及國際攝影節的蓬勃,中國許多攝影創作者進入手作書的領域,影像講堂分享兩本呈現個人生命經驗的中國手作攝影書,以及背後支持高製作成本的出版社。

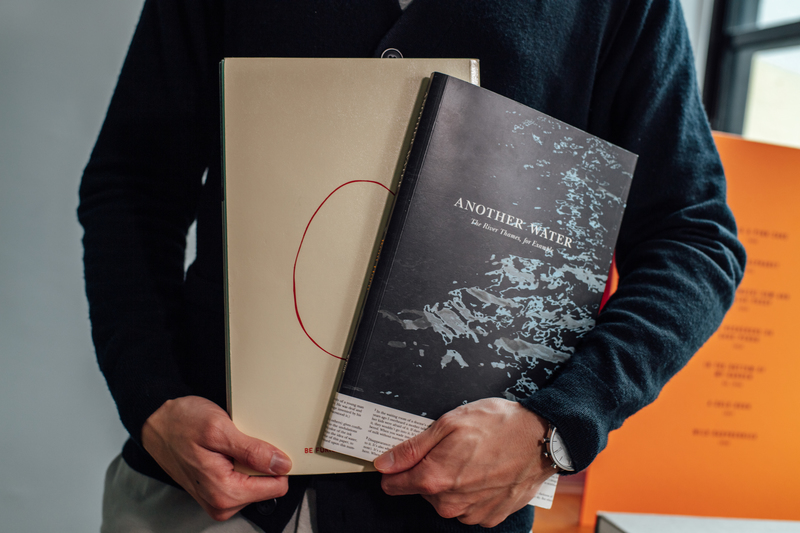

當代攝影書十二講──第九講:類型|虛構(Fiction)

紀實的影像如何與虛構作品呼應?本集影像講堂分享這類「半虛構」的攝影書,看他們如何立基於真實的事件上,填加創作者的想法?或從虛構的文本進行「考古」紀錄?

蔡胤勤/讀《報導者》年度影曆:以影像為稜鏡,從閱讀審視日常

當出版成為邁向公眾的實踐,編輯思維成為創作者與讀者間的關鍵橋梁,《報導者》影曆打破攝影書的框架,以報紙形式編排,打開觀者人類學閱讀視角及重新討論議題的可能性。

載入更多文章

看見改變

看見改變

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知