精選書摘

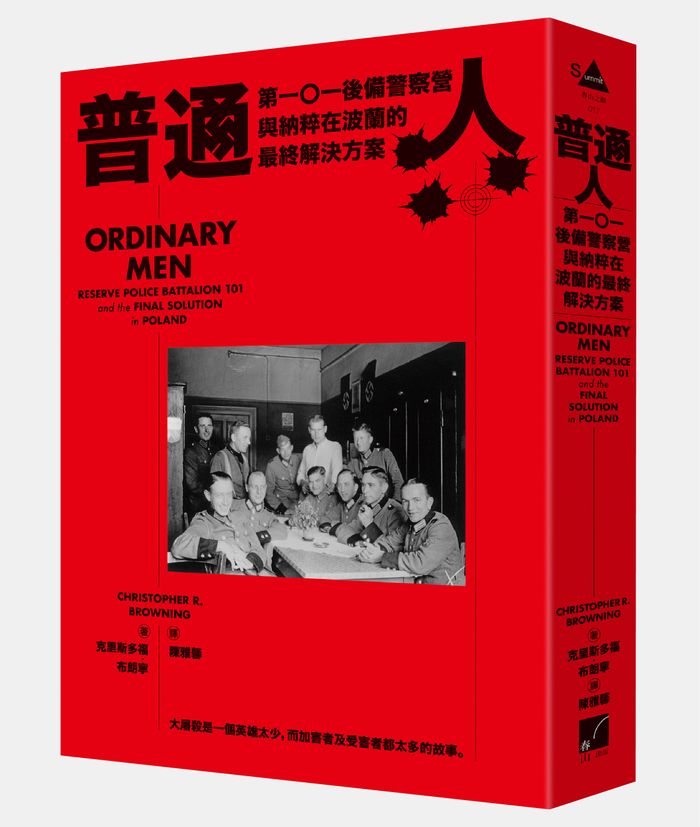

北卡羅來納大學教堂山分校歷史學榮譽教授布朗寧(Christopher R. Browning),是研究大屠殺的專家,以記錄最終解決方案、探討納粹政策的執行者與倖存者證詞聞名,曾在多個大屠殺審判中擔任專家證人。他的著作《普通人:第101後備警察營與納粹在波蘭的最終解決方案》是關於德國第101後備警察營的真實故事:1942年1月,萬湖會議確認了1941年起逐步成形的最終解決方案,納粹德國決定清洗歐洲猶太人,將他們全部送往「東方」(波蘭與俄羅斯)並奴役之,倖存者則予以處死,欲將猶太民族徹底滅絕。而在第一線執行大規模槍擊及圍捕猶太人,將他們驅逐到死亡集中營的,多由後備警察營負責。

在眾多警察營中,來自漢堡的第101後備警察營顯得十分「非典型」:他們的組成分子年齡偏高,被認為不適合從軍;在戰前接受教育,見過不同於納粹的政治與道德標準;多為工人階級與底層出身,而當時的漢堡,也是德國納粹化最低的城市之一。然而,這樣的一群人,卻創下了所有警察營中第四高的殺戮紀錄:他們殺死了38,000人,驅逐了45,200人。

到底是為什麼,這些普通的中年男子,會變成執行恐怖大滅絕的劊子手?布朗寧提出的分析與洞見,直到今日,仍然是對世間人性的軟弱、殘虐與「平凡邪惡」的重要提醒。

本文為《普通人:第101後備警察營與納粹在波蘭的最終解決方案》導讀,由美國印第安納大學歷史系助理教授夏克勤撰寫,經春山出版授權刊登,文章標題經《報導者》編輯改編。

納粹德國存在短短12年,在國內外犯下的種種暴行,尤其是對猶太人的滅絕式大屠殺(the Holocaust/Shoah;以下簡稱大屠殺或猶太大屠殺),已成西方世界主流國際政治與普世人權體系的歷史參考與出發點。對歐洲主要國家而言,承認猶太大屠殺事實以及歐洲人的集體道德與記憶責任,也成為除了少數極端派外,不分黨派的基本共識;甚至可以說是1989年後,歐洲統合與歐盟政治秩序(以史為鑑)的道德定錨與記憶政治重心之一。

納粹德國的歷史與暴行,透過歐美的文學、藝術與大眾文化商品,早已進入台灣人的視野。納粹與第三帝國相關名詞與概念,在台灣雖並未像在歐美一般滲透日常生活語彙,成為邪惡、錯誤、不道德等負面譬喻或代名詞,但相關的資訊與作品,無論是對納粹惡行的理論反省,個人回憶錄或目擊證言等寫作,已直接或間接地滋養了台灣思想與文化界。最近10年常被提起的 「平庸的邪惡」就是很好的例子。更別說部分借道日本,部分直接來自舊德國軍事傳統(1945年前中日兩國與普魯士──德國軍事交流的遺緒),在某些軍武迷或動漫迷等次文化中流傳的納粹德國相關資訊、影像、符號,透過意想不到的形式與場合,偶爾也會造成爭議。納粹德國、猶太人大屠殺也是台灣閱聽人歷史意識的一部分,雖然印象模糊而破碎。

意識模糊而破碎不只偶爾帶來令人尷尬的言行,也會構成有形無形的知識藩籬與各種「國際化」的障礙。對於納粹德國、猶太人大屠殺、德語圈民族主義與種族主義等重大歐洲現代史課題,我們需要系統地引介與認識。可惜的是,接觸過相關專業的台灣歷史學家,不但數量稀少,也未必有機會影響台灣讀者。相較於歐美巨量且在方法、理論、史料發掘、事實確立等各方面突飛猛進的相關專業歷史研究,台灣雖不時有新譯納粹相關書籍、文化產品可參考,但商業考量與版權交易的隨機性質,甚至是陰晴難測的中國政治審查(如果將數量不小、品質參差的簡體中文產品納入的話),決定了我們看到的資訊。想要有脈絡地吸收專業史學研究成果,甚至進行相關議題的深度討論,仍需較易上手的法門。

閱讀《普通人》的中譯本是個良機。1992年首次出版的《普通人》,早已是大屠殺研究領域中的小經典。美國歷史學家布朗寧(Christopher R. Browning)撰寫的這本書,不但是個案的深度研究,也讓讀者在不知不覺間,透過書中帶入的大量相關研究來探討他的主題:來自漢堡的中年後備警察們,於1941到1943年間,在被納粹德國占領的波蘭中部參加大屠殺。他講的故事,看似只是巨大人造慘劇中的小細節;但實際上卻是大屠殺背後的最基本問題之一:為什麼德國人願意重複地執行大規模、慘無人道的集體屠殺?這不是科層制、分工、切割等「現代性」負面結果或「平庸的邪惡」;而是普通人對(有面孔的)其他普通個人,不分老幼性別,重複施暴與進行一對一殺戮如何可能的問題。

除了看似一招卻暗藏眾人功力,藉個案探討大屠殺的基本問題外,作者布朗寧在1998年與2017年更兩次撰寫分量十足的後記,討論1992年之後的相關研究,幫助讀者沿著他協助開創的途徑,跟上其他學者的新研究成果。作為小經典,這本書不只可以幫我們補課,也在出版25年後繼續刺激讀者思考。

猶太大屠殺這種在智識與道德上都極端困難,對某些人而言非常痛苦的主題,不可能有簡單、單一因素的解釋。但本書對讀者的體貼值得稱道。布朗寧以簡潔精鍊的文筆,清晰的思路,不帶術語的流暢敘事,與條理分明、步步進逼的分析,甚至短小精悍的篇幅,邀請非專業的讀者加入探索與思考。他希望將如此重要議題的專業研究,帶到學院之外的場域。這樣的處理,也提醒我們大屠殺在歐美文化界的重量與地位;它不是學者的禁臠,需要專家以易懂的方式,將專業研究帶入社會對話,深化各方理解與思辯。布朗寧在初版的最後一章(第18章)與1998年版的〈後記〉,很明白地點出在本書處理的歷史問題背後,呼之欲出的現實意義。

《普通人》的核心問題,是解釋一般德國人為何成為大屠殺的第一線劊子手。1960年代西德檢察官調查第101後備警察營戰時暴行,所累積210名該營成員的審訊紀錄,難得地反映基層的經歷與視角。其中125人較豐富的證詞內容,是這本書的核心材料。

第101營的成員提供了少見的 「普通人」樣本:他們絕大多數是(希望避免前線野戰兵役的)有家庭的中年人,來自納粹化程度最低的工業大港漢堡。人到中年,表示他們的政治認同與價值觀在第三帝國之前已定型,並不是納粹式教育和環境獨霸下的產物。出身自北方工人階級,表示他們在1933年前,比較可能受到社會民主黨或共產黨反納粹文化的影響。各種證據顯示,第101的後備警察非但不是特別挑出的殺手,甚至不是隨機的德國社會取樣。他們是挑選執行大屠殺劊子手時,最可能被排除的人。之所以在1942年被交付各種屠殺猶太人任務,是因為德國占領區可用人力捉襟見肘。職涯野心、意識形態、個人的權威性人格,甚至是先前戰爭經驗導致殘暴化的說法,都很難解釋他們在波蘭中部一年多,就射殺38,000人、驅逐45,000人至死亡營的積極「表現」。

精細比對分析後備警察的供詞,輔以占領區上級單位、鄰近單位、類似單位的檔案(第101營本身的檔案已不存),布朗寧記述的是一群普通人變成職業屠殺者的演化過程,而不是一群嗜血納粹宿願得償的故事。戰後西德的司法調查與史學研究,無法找到德國軍警特人員因拒絕參與屠殺招致殺身之禍或身陷集中營的例證,這在第101營的經驗中再次得到驗證。營長特拉普(Trapp)在1942年7月約瑟烏夫村第一場系統性殺戮開始前,流著眼淚,明確地讓全營知道他對於屠殺老弱婦孺任務之不滿。而且他公開邀請不願殺人者退出之舉,定下了先例:第101營的成員如果因各種原因不能或不想直接殺人,是有選擇、可以避開的。在大多情況下,他們甚至能中途溜走並避免處罰。但據布朗寧估計,大約只有不到20%左右的成員明確地拒絕加入屠殺。其餘80%的成員,多半是聽命行事(但能避就避),而有3成左右的人顯露對暴力的狂熱。這個比例,與1970年代社會心理學實驗的結果驚人相似。這顯示第101營的普通人們,參與屠殺的行為與動機,要透過觀察他們在一次次任務之後的心態與行為變化,才能得到比較妥當的解釋。

詳細敘述第101後備警察營1942到1943年間,在波蘭盧布林區執行的各種大屠殺任務,對讀者有兩層重要功用。第一層或可稱為 「屠夫的養成」的故事,幫助我們瞭解普通德國人逐漸習慣殺戮,視大屠殺為例行公事的過程。

約瑟烏夫屠殺後,第101營成員普遍有沮喪、挫折、緊張、怨恨、易怒、士氣低落等心理甚至生理上的創傷症狀。之後的屠殺任務,第101營熟能生巧,變得更有效率,也更有意識地降低殺害手無寸鐵老弱婦孺的心理負擔。他們改變工作(殺人)程序,用各種手段消除受害者的個人性,並鼓勵執行者的酗酒、輪班、休息等作為。而且,當長官不再給予公開的選擇機會,亦即所有的人理論上都要輪班參加,移除了個人道德選擇的心理負擔,又訂下應該認真執行的基調後,有人逐漸變得麻木不仁,甚至熱中此道。其他人還是能躲就躲,盡量減少參與。但在被視為不合群、軟弱、不夠 「男人」 (懦夫),又有被控失職或抗命的風險,甚至被長官或同僚小動作惡整(例如週日勤務)的情況下,只有極少數第101營成員自始至終都拒絕參與殺戮。隨著經驗增加,自願參加殺戮者眾,而且心理及生理負面反應也減少,分派任務的軍官與士官不用擔心沒有足夠的志願者充當一線劊子手。

布朗寧提醒我們,從事極端暴力的動機,很可能來自於對合法權威的服從,以及巨大的從眾壓力。透過無所不在的納粹種族主義宣傳與便宜行事的戰爭情境,愈來愈習慣殺人的普通人也不乏自我正當化的藉口。大屠殺的第一線劊子手是習慣與謀殺共存的普通人,他們不是天生殺人魔,也非納粹意識形態戰士。

在第二層,第101後備警察營的經歷,幫助讀者更全面地認識猶太大屠殺的整體性質與方法。在東歐進行的大屠殺,一開始並不是精準而全盤地執行上級的長期政策。殖民幻想、戰時經濟剝削、種族主義式生存空間的「淨化」與重塑等種種可能互相矛盾的目標,在納粹領導人或大而化之地鼓勵或清晰地引導下,隨納粹各派系山頭勢力與時勢變化,帶來政策與執行方法的演進。布朗寧藉著第101營的相關行動,以小見大,論證大屠殺其實是日漸殘暴與系統化,充滿混亂與臨時應變的過程。常常是隨東線戰事陷入僵局甚至對德國不利的情況下,上級訂出愈來愈極端的目標,而地方與基層得在短時間想出執行的方法,並找到所需的人力與資源。

猶太人大屠殺可以說是德國1941年6月入侵蘇聯,緊跟著正規軍(Wehrmacht)後,由沿途大規模槍殺猶太平民的菁英「特別行動隊」(Einsatzgruppen) 與常備秩序警察(Ordnungspolizei)營揭開序幕。台灣讀者比較熟悉的滅絕營毒氣室,其實是為因應大規模槍決帶來的心理負擔與屍體處理問題,並提升殺人「效率」,參考數個較小規模先例(例如針對身心障礙德國人的「安樂死」計畫 )而設立,逐漸成為主要的大規模謀殺手段。要將散居歐洲各處,數以百萬計的猶太人(與其他納粹想要屠殺的人群),集中運送到位在波蘭境內6個主要滅絕營,也是巨大而殘酷、「邊做邊學」的工程。

第101後備警察營首先執行的是原始模式的屠殺:拂曉開進占領區村鎮,把當地猶太居民趕出來,帶到村外森林中由行刑隊一人一人射殺。而村中行動不便或反抗者則當場射殺。只有少數壯丁或工匠因為生產需要,可能會被押送至苦勞營,暫時逃過一死。這種與老弱婦孺受害者面對面,甚至因為被槍殺的對象是之前被驅逐至波蘭的德國甚至漢堡猶太人,而和被害人有對話的經驗,如前所述,造成許多後備警員必須「克服」的道德、心理與生理障礙。

其後,第101營陸續參加大規模驅逐猶太人至中轉營的「清空」(liquidate)猶太聚落與隔離區任務,或重回集中、包圍、就地大規模槍決的行動。他們也從其他區域接收被驅逐的猶太人,像生產線般一步步將散布在東歐各地的猶太人集中到已「清空」的猶太隔離區,之後再將之轉送死亡營或就近槍殺。同時,第101營的後備警察也執行搜捕逃亡或躲藏的猶太人的任務。這種就地槍殺的「搜獵」 ,也造成大量死亡。歷史學家估計,在大屠殺約600萬的歐洲猶太人受害者中,可能高達200萬人是因此類面對面槍擊而亡。在以毒氣室進行「高效率」 工業化屠殺之時,甚至是之前,許多受害者是被德國各種單位(正規軍、黨衛隊〔SS〕、武裝黨衛軍〔Waffen-SS〕、黨安全局〔SD〕、各種警察單位等)以及他們的東歐幫手(地方原有警力、新招輔警、東歐「志願者」單位)一槍一槍謀殺的。

這種「原始」而粗暴的殺戮,作為猶太大屠殺重要的一環,可能是台灣讀者最不熟悉的部分。它的「原始」性和普遍性,挑戰了各種以「現代性」社會理論中的科層制與分工等現象,解釋德國人何以對大屠殺視而不見,或當成例行公事地心安理得參加。

布朗寧書中,引述了行刑隊警員抱怨因「趕工」壓力或沒經驗的同僚參加,造成自己制服沾滿死者的血跡與腦漿的不快。劊子手數量龐大,他們也不是坐辦公桌、眼不見為淨的中層公務員或軍官。同時,這些「原始」大規模殺戮,也強迫我們思考為數眾多的德國人與其他東歐人,作為計畫者、執行者或旁觀者(如德國警官的新婚妻子到占領區度蜜月時,也看到屠殺的準備),不但見證大屠殺,也得對自己所見所聞所為,找到某種解釋。戰後的集體沉默,與許多德國人與東歐人宣稱的無知,由此看來格外可疑。同時,大量不同身分參與者與見證者的存在,也讓普通人何以成為劊子手的問題變得更急迫。畢竟,如果有這麼多人參加了面對面屠殺,那麼劊子手在其他情境下是「正常人」的機率,恐怕相當高。第101後備警察營不但不是例外,甚至可能不只代表德國普通人。大屠殺令人心驚,是因為讓他們(或我們?)變成劊子手的因素與情境,未必那麼罕見。

除了解答核心問題之外,《普通人》也讓我們從實例一窺納粹德國統治機制與扭曲的文化。

本書最早幾章從制度面介紹納粹時期秩序警察,即是1933年後國家社會(納粹)黨擴張勢力,黨國機構融合一體,以及希姆萊(Heinrich Himmler)的黨衛隊在黨國合一體制中建立自己的勢力範圍,成為他在黨內派系競爭中的實力所在。又如第101營的後備警察們被期待實踐種族主義式的道德價值(史家孔慈〔Claudia Koonz〕稱為「納粹良心」),克服根深柢固的不可殺人、不可對老弱婦孺施暴的古老且跨文化道德金律。又或是納粹時期無所不在,意在掩蓋令人不悅事實的語言歪曲(生還學者克倫培勒〔Victor Klemperer〕為此方面重要先驅,他的日記是納粹治下日常生活的重要史料)。許多由納粹語言承繼下來的大屠殺相關詞彙,無法脫離這些婉飾(euphemism)的文字遊戲:「水晶之夜」(Kristallnacht)、「最終解決」(final solution)、「撤離」 (evacuation)、「安置」(resettlement),「驅離」(deportation)、「清空/清除」(liquidation)看來中性,但背後都是巨大的暴力與創傷。遇到這些死而不僵,但又沒有更好替代的納粹術語,讀者不可不察。

講到納粹話術,就不能不提到本書的史料。布朗寧是利用1960年代西德反納粹專案檢察官,為了起訴戰時的屠殺參加者所蒐集的審訊紀錄,進行大屠殺社會史研究的先驅。讀者可能會問:為何要依賴這些明顯帶有自我開脫意圖的證詞?布朗寧在本書前言與1998年新增的〈後記〉,對此有相當詳細的方法論解說,在此不必重複。但讀者閱讀時,可能要記得納粹的基本原則是不留下大屠殺相關文件證據。許多重要的納粹高層決定,並無直接的白紙黑字文件留存,很多命令甚至是口頭發出。後人得透過其他文件轉述或當事人回憶,才能確認它們的存在。第101營等占領區的執行單位,本身的檔案則常被刻意銷毀。此一消滅證據的原則,也是各個死亡營在1944年被拆毀,掩埋的屍體被重新挖出火化背後的原因。

簡言之,納粹在東歐的活動,有不少檔案與私人文書留存。但與大屠殺直接相關的文件,尤其是行動命令、計畫、與各單位成果報告,常在戰爭結束前就已不存。再加上戰亂不利紀錄保存,我們可以看到的直接證據通常不完整。第101後備警察營自己的報告,就無處可尋;其任務與結果,反而要根據上級機構的檔案與參與者的回憶重建。納粹有計畫地消滅證據,時常被大屠殺否定論與懷疑者利用:要求歷史學家拿出白紙黑字的直接文件證據。這種故意幼稚的證據法則與推論方式,有時也造公共討論的困難。2016年由真人真事改編的電影《永不退讓》(Denial)多少觸及了這個問題。

最後,本書觸碰了台灣讀者不見得熟悉的非德裔大屠殺加害人問題。在《普通人》1992年出版時,相關專業歷史研究並不多。但書中已提到從烏克蘭人、立陶宛人、拉脫維亞人中招募而來的「志願者」單位,後來代替或協助德國後備警察,從事後者並不見得樂意參加的行刑隊工作,降低德國人的心理負擔。布朗寧也提到東歐當地人組成的輔警單位,協助屠殺或集中、驅離、運送猶太人的工作。東歐占領區人民因為各種原因,直接與間接參加大規模屠殺,過去2、30年已累積相當多優秀的研究。波蘭歷史學家格羅斯(Jan T. Gross)關於1941年在波蘭小鎮耶德瓦布內(Jedwabne)發生,非猶太居民將自己的猶太鄰居屠殺殆盡的2001年經典研究《鄰人》(Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland),台灣讀者現在也有中譯,可以與本書相印證參考。但是,東歐人參與大屠殺,尤其是二戰後對自己的反猶傳統或戰前反猶政策(如波蘭與羅馬尼亞)的集體失憶;以及民族主義者挪用猶太大屠殺來建構新的「納粹──蘇聯雙重受害者」歷史敘事,藉本地猶太人受難刻劃自己民族為單純的納粹受害者,都是具有高度爭議性且對歷史研究不利的現況。波蘭的保守派政府,過去數年以立法與公共資源分配等方式,直接間接地逼迫波蘭歷史學家避開波蘭人參與(無論主、被動)大屠殺的研究與討論,以及格羅斯與葛伯斯基(Jan Grabowski)等歷史學家不斷地被波蘭政府與其側翼騷擾(甚至被檢察官起訴),顯示大屠殺非德裔加害者的動機和經驗,不但是棘手的歷史問題,也是仍在進行中的政治問題。

大屠殺的歷史研究先驅者希爾伯格(Raul Hilberg)在1950年代末完成《歐洲猶太人的毀滅》(The Destruction of the European Jews),成為大屠殺學術研究先驅經典,至今仍有參考價值,當時卻找不到出版者,相較於如今汗牛充棟的猶太大屠殺歷史寫作,起步其實相當坎坷。戰後初期,歷史學者們聚焦在納粹德國的遠近原因。他們辯論納粹政權的興起與暴行,究竟是德意志文明的「工業意外」(希特勒體現了此一偶發事件),還是數個世紀以來民族文化或歷史內在病態邏輯的發作?前者多少有為德意志文明與德國人辯護之意,後者則部分承接二戰時期盟軍的反德宣傳。至於大屠殺本身,尤其是受害人與加害者的個人經驗,無論東西德、東歐、前同盟國,甚至在新建的猶太民族國家以色列,都不是公共討論或學術研究的重點。公開場合的集體沉默,如果不是集體失憶,是公眾的默契(該默契也是近年歷史記憶研究一大主題),這個現象也到1960年代才略有鬆動。1950與1960年代學界研究大屠殺,多半將它視為納粹暴政或(冷戰時期時髦的)極權主義(totalitarianism)體系的部分現象,並傾向以結構性的社會或心理理論解釋。大屠殺本身不是研究焦點。

對於大屠殺本身的細緻歷史學討論,尤其是透過散落各地的納粹德國檔案進行政治、軍事與外交史研究,終於在1980年代初期累積到英國歷史學家梅森(Tim Mason)可以為文區分「意圖派」(intentionalist;強調反猶意識形態塑造納粹領導人的長期政策,由上而下清楚的決策與計畫,與希特勒本人長期滅絕猶太人目標的實現)與「功能派」(functionalist;強調納粹派系競爭資源與影響,中層官僚與地方占領區的便宜行事,以及納粹高層將中階官員與地方單位屠殺「創新」系統化推廣;意即政策是從實踐中發展而出)兩派對立的解釋。學界的興趣與辯論,多少呼應並反映同時期大屠殺進入了歐美公共討論甚至大眾意識。電視節目、紀錄片(例如美國NBC 1978年連續劇《大屠殺》〔Holocaust〕與導演朗玆曼〔Claude Lanzmann〕1985年的紀錄片《浩劫》〔Shoah〕)、回憶錄與大眾讀物,受到前所未有的注意。

《普通人》1992年首度出版時,代表1970年代末以來在社會史、甚至是當時德語學界新銳的日常生活史(Alltagsgeschichte)方法影響下,猶太大屠殺的研究重點轉移至加害人與受害者的經驗與觀點。這不但是新的研究方法與問題,也引導歷史學家發掘之前被忽略的史料,以及趁當事人仍健在或家人還保留一手記憶之際,蒐集口述紀錄與私人文書。本書使用1960年代司法調查與審判材料是一例;歐美公私機構設立博物館與研究單位,有系統地徵集、整理、出版與使用相關史料進行學術研究或大眾教育,則以1993年開幕的美國猶太大屠殺紀念博物館(The U.S. Holocaust Memorial Museum)最為著名。

過去30年來的研究,不少直接受益於1980年代開始的史料發掘與徵集運動。1989年東歐共產政權陸續結束,更加速了大屠殺研究的「東移」。大屠殺專家不再只是出身於德國史或猶太人史領域的訓練,史家也在東歐檔案館找到新材料來支持新的研究課題,包括非德裔加害者與旁觀者,以及被占領各國地方行政體系與人員對納粹政策的主被動配合。大屠殺逐漸成為東歐新一代歷史學家研究本國史時理所當然的課題,而不只是「德占時期」的小插曲。更新的研究主題,以及新的爭議,例如歐洲人在殖民地的暴行與猶太大屠殺可否相提並論(尤其此種比較所代表的當代認同政治與去歐洲中心意圖),也在持續發展中。

近30年前出版的《普通人》至今並沒有過時。如前所述,《普通人》開拓的研究議題與途徑,現在有許多新研究加入對話(詳見本書於2017年新增的〈25年後〉),然而布朗寧的基本論證並沒有被取代。他提出的基本問題,也沒有失去在專業史學中的重要性,或是更一般在政治─道德思考上的意義。1998年的〈後記〉,雖然主要是針對戈德哈根(Daniel Jonah Goldhagen)對本書的批評,提出有系統的回應與反擊。但對台灣的讀者而言,該文有另外的用處:布朗寧將他對於大屠殺前因後果的整體看法,藉著他對於德國近代史的回顧,具體而清晰地呈現給讀者。換句話說,他提供簡短有力的德國反猶主義與納粹興起的背景,來為自己的論點辯護,並質疑戈德哈根黑白分明、輕視甚至無視前人研究的說法。1998年的〈後記〉,既是史學論辯,也是納粹與大屠殺的歷史背景的解說。想看高明且精緻的歷史辯論,這篇〈後記〉值得仔細閱讀。

附帶一提:戈德哈根《希特勒心甘情願的劊子手們》(Hitler's Willing Executioners)剛出版時,聲勢浩大。雖然分量厚重又不甚好讀,大眾媒體的稱讚與報導卻接連不斷。我1997年夏天第一次到德國,看到每家書店都在最顯眼的地方放置該書德文版(與英文原版同於1996年出版),可見出版社的行銷力量及德國讀者的高度興趣。戈德哈根對布朗寧與其他學者的批評,以及他的支持者攻擊主流歷史學界的專家是因為政治因素而對《希特勒心甘情願的劊子手們》大多持保留甚至嚴厲批評態度,延續好幾年。事隔20餘年,布朗寧的《普通人》今天仍是標準著作,甚至出現在非德國史、非大屠殺歷史的大學及研究所課程的指定閱讀書單中(例如研究方法的課程)。戈德哈根當時的國際暢銷書,卻已成了「提到的人多,真讀的人少」的研究史材料與文獻回顧腳注。

對於猶太大屠殺這種仍有重大現實意義的歷史暴行,急著蓋棺定論,或大而化之的泛道德喟嘆,對於避免過去的罪惡再度發生都沒有助益。無論過程多麼地讓人不悅甚至痛苦,仔細地重建真相細節,無畏地追尋行為背後的動機與經驗,才是避免慘劇重複的關鍵。本書的結論其實相當令人不安,但是Never again(不讓它重演)所需的道德勇氣與病識感,終究來自於深刻知識的反省力量。閱讀《普通人》正是好的開始。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。