2019年年末,反送中運動踏入尾聲之際,民間也有另一場草根階級的抗爭悄然發生。寒冬12月的下午,一場毫無徵兆的防暴警察行動,將數十位無家者的家當強行清走;禦寒的被鋪、親人遺照,一一被扔進垃圾車內。相似的清場事件在香港並非首例,無家者遭執法部門粗暴對待,已成為電影《濁水漂流》的藍本。

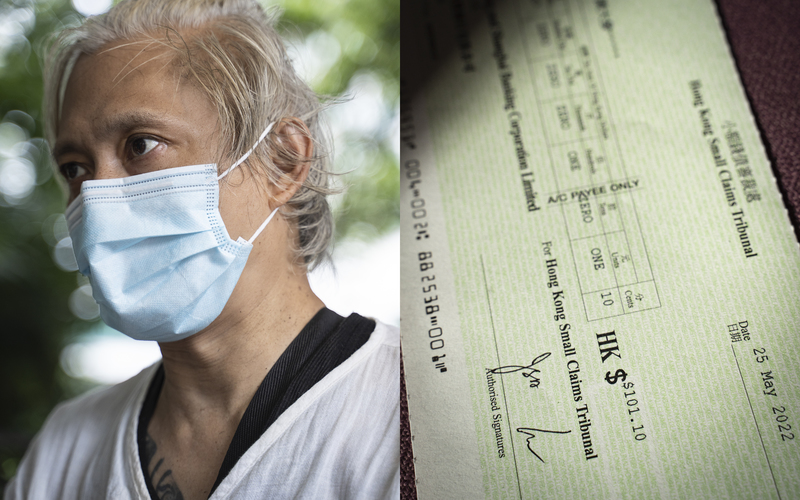

這次,在社工協助下,迎來歷史上第一次無家者親自在法庭上與政府代表對薄公堂,漫長的訴訟持續整整2年,一直到2022年8月才塵埃落定,街友們最終收到的,是一張讓人尷尬的支票,賠償金額為101.1港幣(約新台幣388元)。

這不是陳大發第一次站在香港法庭上。他今年45歲,一頭白髮就是第一次吃官司後長出來的,當時他十幾歲,被控刑事罪名。「以前自己做錯事,不敢大聲和法官說話,這次不同,我們沒有做錯事啊。」大發說,今天他是一名原告,控訴的是香港政府。

「限你3分鐘內將你的床消失!」大發記得警察喊道,他們所指的床,是街友鋪在地上的床墊。大發患有腿疾,靠輪椅出行,他問警察,「消失是不是指離開公園範圍?」警察回「是。」他連忙一手滑動輪椅,一手拉著床墊離開,才走一半,下意識回頭卻發現留在原地的紅白藍袋被扔進了手推垃圾車。紅白藍袋裡裝的是大發所有家當,他高喊不要扔,但警察已劃定警戒線,喝令不准任何人進入。

法庭上,大發與街友們的供詞被逐一質問。大發指出,自己被扔掉的除了衣物、鞋、枕頭、床墊、書包和拐杖之外,還有一個腰包,其中裝有6,000港幣(約新台幣23,030元)現金。

他只是不由自主地從口袋裡掏出一疊現金給法官看,「你看,我現在身上也有5,000元現金啊!」

在香港,露宿街頭本身不觸犯任何法律,但港府近年以清潔和打擊犯罪為名,不斷封鎖無家者的聚居點,在高架橋底鋪上高低不平的鵝卵石,或索性全面圍封,無家者們便隨著執法部門的驅趕而漂流。

位於香港草根社區深水埗的通州街公園,近年成了不少街友的落腳點。公園附近原是一片舊樓、凋零的菜市場和通州街天橋,無家者們就睡在舊樓樓底和寬闊的天橋底,但隨著仕紳化加劇,舊樓變成了高尚住宅,政府又用鐵絲網圍封了天橋底,無家者們愈發無處可去。

來到公園之前,身型瘦削的周雄光已經睡過半個香港。他父母早逝,後來自己沾染了海洛因,親友疏遠,他和表哥馬月榮一直相依為命。表哥年紀比他大數十天,喚他阿弟,事事為他出頭,兩人一起露宿街頭30多年。

8年前,熊達富也搬入公園。他髮鬚濃密,外號耶穌。他以前同樣是橋底居民,政府封了橋底,他轉去附近的行人天橋,後來行人天橋又被政府清理了,他就去公園。更早些時候,他花錢租劏房,每月4,000多港幣(約新台幣15,350元),租一間約2.8坪的小隔間,但付了租金就不夠錢吃飯。

事發當天下午,約70人聚居的公園,只有20多名街友在場。周雄光正準備推著坐輪椅的表哥去找吃的,突然看到大群防暴警察衝進來,兩兄弟一陣慌亂。他記得警察喊,「你們不收拾,東西就全扔了!」耶穌記得當時大家都驚慌,「防暴警察戴了鋼盔、盾牌,好似打仗一樣,你驚不驚?我們個個老弱傷殘。」大家來不及收拾。

周雄光說,沒多久,警察就拉起警戒線,喊:「你再收拾就連你也抓了。」

12輛垃圾車後來短暫停放在公園一角,但無家者們發現,車內有水,大家的衣物、床墊都濕透了,數十人的財物混雜一起,每輛垃圾車足有半人高,行動不便的他們更難以一一尋回物品。那一夜香港僅有攝氏10多度,大家直接睡在地上,許多人徹夜無眠。

這些被當作垃圾的,原是無家者的寶貝:有街友阮少碧一直珍藏的去世姊姊的老照片,也有街友陳志榮為了去朋友婚禮而特意買的兩套西裝,陳志榮記得,那些體面的西裝只穿了3、4次。

事發第二日中午,社工吳衞東接到了無家者劉嘉曦來電投訴,才知道出事了。公園街友中,嘉曦是最年輕的一位,30多歲的他身材壯碩,早年在街頭做推銷員,口才不錯,常常代表基層團體到立法會發言,披露民生困難。

接到電話後,吳衞東兩次去公園探訪,一一詢問無家者遺失了什麼財物,同時聯絡媒體採訪,他一直工作到翌日凌晨,並在12月23日凌晨4點多給管理公園的康文署和警方發去一封電子郵件,查詢警方執法的理據,並詢問如何拿回無家者們的物品──這電子郵件後來將成為法庭上的關鍵證據。

在深水埗,吳衞東服務基層超過25年,他工作於非政府組織香港社區組織協會,街坊有大小事都找人稱「東哥」的他。和無家者打交道多年,他知道像嘉曦這樣有權利意識者是少數,大多數人都被權力和生活磨成了順民。

「當政府叫他們去做什麼事,他們會認為是合理的、應該去聽從。他們沒有想到,聽警察的話走開之後,會被扔掉自己的東西;他們沒有想到有人行使公權力的時候,偷走他們的東西。」

吳衞東記得,街友們都很憤怒,第一次見記者時,耶穌直言:「政府踐踏了無家者的尊嚴」。

康文署和警方沒有回答該怎麼取回無家者的財物。2天後他們回信指,所有物品已根據一貫程序棄置了。吳衞東隨後又約見了不同政府部門,得到的回覆是:如果無家者有困難,可以聯絡社會福利署求助。

「我們不是要施捨,隨便給我們幾件衣服就行⋯⋯我們是受害者,(和政府)平起平坐,去社會福利署求助,就變成了求助者。」吳衞東說。2020年6月,他決定和同事一起,協助有意願的無家者起訴政府。

打官司意味著個人資料和故事都曝光在鎂光燈下,不少無家者遲疑了,擔憂曝光經歷會影響家人。但最終,14名街友還是決心參與,其中就有大發、耶穌、周雄光、馬月榮、陳志榮、阮少碧等,眾人提出3,000至12,000港幣不等的申索金額,包括財物損失和精神損失。

吳衞東說,蚍蜉撼樹的過程並沒有許多激動人心的時刻,它常常錯漏百出,並陷入繁複的司法流程。

長年流落街頭,無家者的記憶、精神和表達能力都不如預期,少有人能親手寫下詳盡的口供文件。吳衞東和同事陳仲賢首先模仿警察做筆錄的方法,一一詢問街友們事發經過和遺失的物品,為大家寫好供詞,但來到庭前覆核,即法官查看控辯雙方證據的環節,問題還是不斷湧現。

「法官反覆說有些文件沒有整理好,有些口供不夠仔細,還有的地方標點符號和格式不對,就這樣一共進行了7次庭前覆核。」吳衞東說。等完成所有的庭前覆核,正式開庭已是2021年11月9日。這時距離案發已將近2年。

開庭的一個月前,馬月榮因腎衰竭去世了,14名街友中有人入獄、有人失聯,最終9人上庭作證。開庭當天,周雄光手捧表哥的黑白遺像來到法庭。

開庭時,代表政府一方的律政司態度強硬。辯論的焦點首先集中在行動的執行方式,透過警員、康文署職員的供詞,律政司強調幾點:

- 執法人員行動前給了無家者25分鐘(而不是幾分鐘)去收拾;

- 無家者沒有表明自己是物主,也沒有表明要拿回物品,所有物品按照程序,放置3天後無人認領,就丟掉了;

- 行動後執法人員已經「讓現場的無家者通知不在場的無家者」,而且無家者沒有在物品上寫上名字,政府沒有責任去尋找物主。

這些說法和街友們的供詞大相逕庭。而更困難的辯論集中在每個街友到底遺失了哪些財物。

首先作證的嘉曦說,自己遺失了3,000港幣現金和21罐午餐肉。法官問,「為什麼你有21罐午餐肉?」嘉曦表示,自己是露宿的,有志工派發午餐肉自己就留起來,餓了就開一罐來吃。

律政司又問,3,000港幣現金,是由哪些紙幣組成?嘉曦被問住了,說是500元紙幣;律政司馬上質疑,為什麼口供文件上寫的是三張1,000元紙幣?

等到大發出場,他供稱自己遺失的6,000港幣放在一個腰包,而腰包放在紅白藍袋中。律政司又指出:口供文件上記錄的失物中,並沒有紅白藍袋。

另一名街友趙金興在庭上表示,自己不見了一件Levi's牛仔衫,律政司再指出:口供文件上寫的是Levi's牛仔褲。

「法官也質疑他們的口供⋯⋯畢竟已經是2年前的事情了,他們也沒有都背熟自己的口供,對方就很容易指出他們的漏洞。」

吳衞東回憶,在法庭上,他很擔心大家要輸掉這場官司了。

這不是香港無家者第一次面臨突如其來的清場以及財物被丟棄。2012年,食物環境衛生署職員突然來到通州街天橋底清場;2015年,警方和食物環境衛生署等3個部門聯合到油麻地一條行人隧道進行清場。

2次事件後,吳衞東都曾協助受害的無家者起訴政府。當時政府承認自己沒有事先通知無家者,同意庭外和解,賠償無家者一定金額。事件在社會上引發轟動,2012年的事件被改編為電影《濁水漂流》,但庭外和解也意味著無家者的權益並沒有被法庭確認。

「這次萬一輸了,無家者的權益會不會從此不受重視,政府又證明了他們是對的?以後不用通知就可以丟你的東西?」吳衞東內心充滿壓力。

開庭後,大家又陷入漫長的等待。宣判日排到了2022年3月29日,香港正爆發嚴峻的COVID-19疫情,街友趙金興等不及聽宣判結果,就因疫情而去世了。

出乎吳衞東和街友們的意料,法庭裁決,無家者勝訴了。小額錢債審裁處的審裁官指出,法庭相信無家者們在這次事件中因財物被丟棄而遭受金錢損失,並拒絕採納政府一方的說法,同時指出關鍵在於政府在行動中沒有妥善謹慎地保管無家者的財物。

審裁官指出,行動時許多無家者並不在場,而且部分無家者是老弱傷殘,政府要求他們「自己伸手進入一米深的手推車去尋回個人物品,未免太過強人所難」。同時證據顯示社工吳衞東有在3日之內發電郵查詢如何拿回物品,清楚表達意願,絕非政府所指的無家者沒有表明物主身分。然而,法庭卻認為無家者不能成功舉證遺失了哪些物品,無法提供單據或相片等證據,法庭只能「象徵式」賠償每名無家者100港幣。

走出法庭,吳衞東和陳仲賢都感到振奮。「終於告贏了,鬆一口氣,拿回了公道,當然是遲來的公義。」吳衞東說。

過了一陣,大家才反應過來:賠償的,是每人100港幣。

這些年香港草根社區深水埗正經歷快速的仕紳化。坐在通州街公園抬頭看,緊鄰公園的土地已成為不同地產商競技的舞台,數十層樓高的高尚住宅見縫插針,平地而起,一個兩房一廳的單位租金約每月19,000港幣(約新台幣73,000元)。而一旁的通州街天橋底,已被鐵絲網圍得嚴實。

這次上庭之後,大發最深的感受是,街友這個邊緣群體一直不被社會所理解。他聽著法官和律政司的盤問,生出了這樣的感慨:

「法官作為讀這麼多書的上等人,我們為什麼會淪落到睡大街,當中他們一個都不理解。」

「到結尾最後都是勝利,我不知是感動了什麼,或者邪不能勝正,應該是要還我們一個公道,」大發說著,但想到100港幣的賠償金額,他又覺得這份公道來得有些侮辱人,生出一陣憤怒。

周雄光今年已經69歲,大半輩子忍受貧窮,但對錢,他看得很透。

「(告政府)我不是為了錢,我是為了公道,錢有什麼用?有命就有錢。」

他緩緩說,表哥終於可以安息了,但想到賠償是100港幣,他又生氣了,「100元?就像給乞丐的。」

獲裁決後,吳衞東與陳仲賢再次協助街友們就賠償金額進行覆核。在等待覆核結果的日子裡,他們和嘉曦等街友們一起去康文署請願,不久後康文署約見吳衞東開會,終於就2019年的行動表示道歉,並承諾以後清理場地時會提前14天告知無家者,倘若收走無家者物品也會拍照記錄、妥善保管並張貼告示通知無家者。

吳衞東覺得,多少算是等來了正式的道歉,但綜觀來看,多年來民間團體、學者和議員所倡導的無家者友善政策,包括借鑑台北經驗,設置無家者儲物空間、在深水埗設立無家者自助服務中心等,似乎看不到絲毫推進,而數年前積極倡議無家者友善政策的民主派區議員,也已經在政治清算潮下離職。

又過了3個月,2021年7月底,法庭再次傳來裁決,無家者們覆核失敗,裁決維持每人100港幣的賠償金額。8月初,吳衞東收到政府寄給無家者的支票,法庭考慮到距離裁決已有一段日子,在賠償金額上加了1.1港幣利息,每個受害的無家者獲賠101.1港幣。

8月16日,街友們來到香港社區組織協會中心,領取支票,同時為嘉曦舉辦追思會。

在燭光和黑白遺照後,吳衞東問起,大家收到101.1港幣有什麼感受?一直沉默的陳志榮踢了踢腳上有兔子公仔的粉紅色拖鞋,只說了一句,「這拖鞋都要89元。」

※本報導為《報導者》與自由亞洲電台(RFA)中文部共同製作。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。